Enrica Donisi, Enrico Caruso e la Scuola ciandelliana, Guida Editori, Napoli 2019, pp. 208.30/1/2023

di Camilla Barberini Enrico Caruso e la Scuola ciandelliana è una testimonianza diretta e appassionata che ripercorre, senza dubbio, l’esistenza di Enrico Caruso, scrive Giampaolo Lazzeri, presidente nazionale ANBIMA (Associazione Nazionale delle Bande Italiane Musicali Autonome). È un libro «speciale» per Antonio Palma, già presidente del Conservatorio di Napoli e per altre illustri firme: esperti della canzone napoletana, delle bande e dell’istruzione musicale. Il volume è patrocinato dal Comitato Nazionale per le celebrazioni del Centenario della scomparsa di Enrico Caruso, dall’Ambasciata del Cile e dal DIRAC (Divisione Culture, Arti, Patrimonio e Diplomazia Pubblica del Ministero degli Affari Esteri del Cile). La Donisi, attraverso l’analisi di documenti in gran parte archivistici, è riuscita a ricostruire la formazione di Enrico Caruso e il contesto in cui si è esibito negli anni a cavallo fra la non notorietà e la fama. Territorio poetico. La prima libreria italiana di sola poesia, unica in Italia e in Europa30/1/2023

di Antonella Pagano

Sembra che il pianeta sia davvero diventato insofferente alla nostra presenza, non ci sopporta più e lo dichiara eloquentemente, con la sua lingua inequivocabile, tagliente e pericolosa per gli umani. È così che ho preso a chiedermi: c’è un luogo, un posto, dove incontrare fisicamente i versi, la poesia? Un posto che sappia di oasi, che sia pace e sussulto, che sia serenità tanto quanto rivoluzione? Accade così che m’imbatto in qualcosa davvero di molto speciale; lì per lì finanche incredibile, da verificare…con tutte le fake news che affollano il cielo! Una donna che intorno ai 33 anni, nel quartiere San Pasquale di Bari, fonda la prima libreria in Italia, unica in Europa, di libri esclusivamente di poesia… è incredibile! E invece, al n. 16 di via dei Mille a Bari fiorisce Millelibri.

di Italo Iasiello

«Il tuo rispetto, o Cesare, per la giustizia e l’onestà / è grande quanto quella di Numa: ma Numa era povero. / Non è facile non cedere il proprio animo alle ricchezze / e dopo aver sconfitto tanti ricchi Cresi, essere Numa». In questo modo Marziale (Epigr. 11, 5, nella traduzione di Simone Beta), esaltatore dei potenti vecchi e nuovi, sottolineava l’adozione di un diverso linguaggio celebrativo, che pretendeva di tornare agli antichi valori romani, facendo mostra di superare, anche solo per lo spazio di un regno, i rituali dinastici in auge con Domiziano, il fasto del nuovo Palazzo, la predilezione per i giovinetti, l’assimilazione agli Dei.

di Rossella Del Prete

Si è concluso, lo scorso 15 gennaio, l’anno di Procida Capitale Italiana della Cultura. È stato un anno intenso, attraversato da tanti progetti nel segno di uno slogan divenuto virale, "La cultura non isola", e accompagnato da un flusso costante di persone, "cittadini temporanei" più che "turisti". Nel corso di questo anno così ricco di progettualità, di ospitalità e di visibilità, sembra si sia compiuta una profezia, che la storia più volte ha provato a indagare e a rievocare, con cui un piccolo borgo, quello dell'isola più piccola del glorioso golfo di Napoli, si è trasformato nel centro nevralgico di relazioni nazionali e internazionali volte ad esaltare la co-creazione e la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale dell'isola.

di Mario Rastrelli

Presentato a Napoli, presso il Lazzaretto della pace dal professor Gennaro Rispoli, l’ultimo lavoro della studiosa di storia marittima Maria Sirago è, come recita fin dal titolo una vera e propria festa e miscela di cultura, tradizione e storia napoletana. Il mare in festa (Benevento 2022), saggio dal carattere multidisciplinare tratta della realtà delle feste in età moderna, concentrandosi sul periodo vicereale (1503-1734) con i suoi splendori e le sue contraddizioni, caratteri propri di una città in costante conflitto con se stessa.

di Alberto Tanturri Una tendenza ravvisabile in molti studi di storia della scuola comparsi di recente è quella di privilegiare un approccio microanalitico inteso ad analizzare singole realtà scolastiche, illustrandone aspetti strutturali, meccanismi funzionali e modalità operative. Questa tipologia di indagine risulta tuttavia sterile o insufficiente a lumeggiare le caratteristiche generali dei sistemi educativi, e le dinamiche evolutive che ne hanno contrassegnato la storia. Sono pertanto particolarmente benvenute iniziative editoriali come quella qui in esame, che inserendo in un quadro comparativo l’analisi di istituti, segmenti e comparti dell’istruzione nell’Italia degli ultimi due secoli, consentono di percepirne con maggior evidenza linee di sviluppo, apparati normativo-istituzionali e contesti di riferimento. Nel caso specifico, inoltre, fra i trenta autori che hanno contribuito al volume (due terzi dei quali di sesso femminile, a conferma della indiscussa maggiore sensibilità delle donne per questo tema storiografico) compaiono alcuni fra i più importanti nomi della ricerca nel settore, spesso con anni di indagini sul campo alle spalle.

di Maria Venuso Lunedì 12 luglio 2021 si è tenuta online (ed è ancora disponibile sulla pagina Facebook @Kinetès - Arte.Cultura.Ricerca.Impresa) la presentazione della nuova collana editoriale della Kinetès Edizioni, dal titolo «Pagine di Danza». Una sfida importante e coraggiosa per dare nuova luce agli studi di settore, in un momento in cui l’arte del movimento soffre di più per i limiti imposti dalla situazione pandemica (limiti che hanno tuttavia permesso nuove ricerche nella gestione dello spazio e delle relazioni tra i corpi, ma questa è un’altra storia…). Il comitato scientifico della collana è costituito da Roberta Albano, Silvia Carandini, Eugenia Casini Ropa, Doug Fullington, Madison Sowell, Maria Venuso.

di Lucia Krasovec-Lucas La Città deve essere ancora il luogo di riparo, confronto, crescita e opportunità per tutti gli esseri umani. La Città, come laboratorio per la (ri)generazione umana, dovrà riattivare le fabbriche di reti tra individui, istituzioni, ambiente e sistemi, con cui sperimentare gli esercizi di fiducia necessari a combattere l'atrofia dell'immaginazione. La città dovrà rispondere al cambiamento con processi innovativi e capaci di curare e coltivare la città, che è fatta di quella fisicità costruita originariamente per accogliere la comunità: il focus su cui dovremo insistere per una reale ripresa sono, innanzitutto, le persone e lo spazio in cui hanno scelto di vivere. Fosca Mariani Zini, Tristia. Stati di usuale sconforto, Kinetès Edizioni, Benevento 2021, pp. 72.30/4/2021

di Carla Cirillo

È innegabile che grandi forme di lamentazioni esistenziali, comprese quelle poetiche, abbiamo come punto di partenza, come causa prima, un corrispondente desiderio e appetito vitale disattesi o frustrati. Altrimenti ci troveremmo ogni volta a parlare, sia che si tratti di saggistica che di filosofia o di letteratura, di un puro horror vacui tanto più terrificante quanto meno sostanziato e segnatamente innaturale. Ma esistono più cose in cielo e in terra di quante ne sogni una filosofia, suggeriva un famoso inglese e, per questo, come leggiamo in TRISTIA, STATI DI USUALE SCONFORTO, ci si può trovare davanti a un eroico odio della vita in cui si sa scivolare nel buio e / Esaurite le fatiche inutili / Liberarsi del cavaliere / E del cavallo. Ma, appunto, si dovrebbe sapere essere eroici, se non proprio eroi, e sovvertire il noto assunto brechtiano della modernità per ritornare a un grande poeta della caducità, Reiner Maria Rilke che, invece, considera gli eroi semplicemente le vittime di destini crudeli o esseri talmente sensibili la cui esistenza è quasi insopportabile per la natura.

Natalino Russo, giornalista e fotografo, naturalista e speleologo, è autore di saggi, articoli e libri i cui contenuti variano dalla letteratura di viaggio, alla narrazione geo-storica, alla cultura del cammino e dell'esplorazione.

Dai ghiacci della Norvegia alle grotte del Messico, la sua scrittura intreccia annotazioni geografiche, pensieri da antropologo, approfondimenti storici e osservazioni da biologo. In questo libro dedicato al Matese, vera "montagna sacra" nella biografia di Natalino Russo, la narrazione si lascia andare alla poesia. L’Autore lo fa nel modo che gli è più congeniale, offrendo al lettore immagini selezionate dalle migliaia che egli ha realizzato nel corso degli anni. Nell'uso del mezzo fotografico – manifestando la propria attenzione al disegno delle ombre e dei riflessi luminosi, più che alla forma – egli esprime una inclinazione e un pensiero, allo stesso tempo antico e modernissimo, che è in fondo all’origine stessa della “scrittura della luce”. |

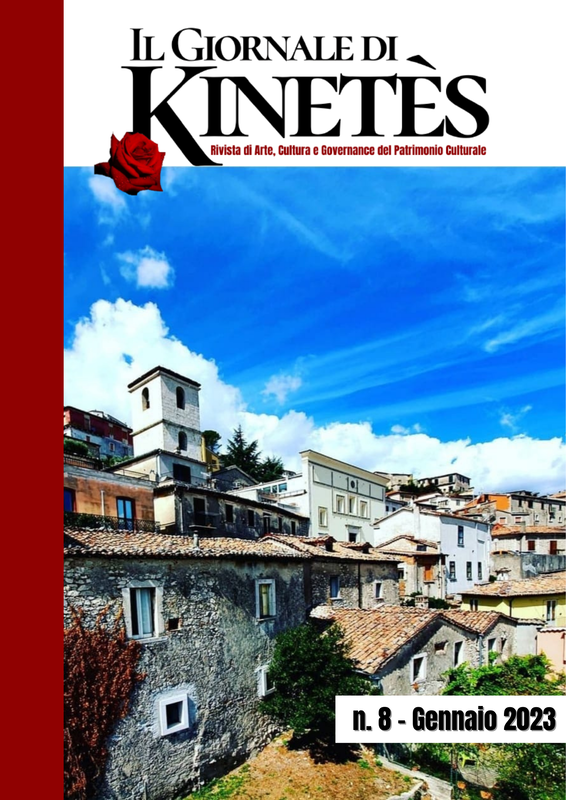

Archivio

Gennaio 2023

Categorie

Tutti

Scarica qui i numeri completi della Rivista

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Tutti i diritti sono riservati © Kinetès-Arte. Cultura. Ricerca. Impresa. 2016 |

|

Feed RSS

Feed RSS