di Ledo Prato

“Forse, senza saperlo (e qualcuno ancora affezionato alla potenza delle aree metropolitane), stiamo entrando in un ciclo nuovo della vita sociale italiana”, si conclude così l’introduzione scritta da Giuseppe De Rita al volume L’Italia Policentrica. Il fermento delle città intermedie, pubblicato dalla FrancoAngeli e curato da Mecenate 90 in collaborazione con l’Ufficio Studi dell’ANCI e Cles Economia. Il “forse” di De Rita è d’obbligo per uno studioso attento. Per questo il Rapporto cerca di indagare la complessa realtà delle città intermedie per cogliere quegli elementi a cui affidare una nuova lettura del sistema Paese. Il tempo è quello giusto. Fosca Mariani Zini, Tristia. Stati di usuale sconforto, Kinetès Edizioni, Benevento 2021, pp. 72.30/4/2021

di Carla Cirillo

È innegabile che grandi forme di lamentazioni esistenziali, comprese quelle poetiche, abbiamo come punto di partenza, come causa prima, un corrispondente desiderio e appetito vitale disattesi o frustrati. Altrimenti ci troveremmo ogni volta a parlare, sia che si tratti di saggistica che di filosofia o di letteratura, di un puro horror vacui tanto più terrificante quanto meno sostanziato e segnatamente innaturale. Ma esistono più cose in cielo e in terra di quante ne sogni una filosofia, suggeriva un famoso inglese e, per questo, come leggiamo in TRISTIA, STATI DI USUALE SCONFORTO, ci si può trovare davanti a un eroico odio della vita in cui si sa scivolare nel buio e / Esaurite le fatiche inutili / Liberarsi del cavaliere / E del cavallo. Ma, appunto, si dovrebbe sapere essere eroici, se non proprio eroi, e sovvertire il noto assunto brechtiano della modernità per ritornare a un grande poeta della caducità, Reiner Maria Rilke che, invece, considera gli eroi semplicemente le vittime di destini crudeli o esseri talmente sensibili la cui esistenza è quasi insopportabile per la natura.

di Maria Sirago

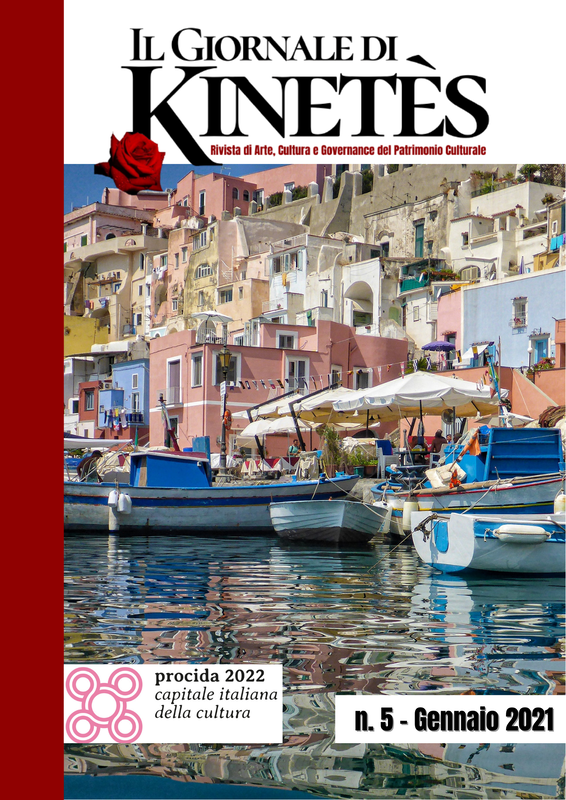

Introduzione La corte e l’aristocrazia partenopea in estate potevano usufruire di un particolare luogo teatrale, il golfo che secondo la leggenda aveva preso le sembianze sinuose del corpo della sirena Partenope, morta per amore alla foce del Seberto, presso l’isolotto di Megaride, dove poi fu costruito Castel dell’Ovo. In epoca antica in suo onore ogni anno su quella spiaggia si svolgevano le Lampadromie, delle feste durante le quali si faceva una gara di corsa con le fiaccole[1]. In questo tratto di mare che dal Palazzo Reale si spingeva fino alla spiaggia di Mergellina e alla costa di Posillipo, si allestivano feste e banchetti sontuosi, volti alla celebrazione del potere spagnolo, tramite i suoi viceré, a cui assistevano estasiati i sudditi, che per un giorno potevano dimenticare le tribolazioni quotidiane ed anche la fame, assaltando le numerose cuccagne marine che si allestivano[2].

di Davide Iannelli

Lo scorso 14 marzo, in occasione della GIORNATA NAZIONALE DEL PAESAGGIO 2021, si è svolto un partecipato webinar sulla pagina facebook di Kinetès - Arte Cultura Ricerca Impresa, dal titolo: "Il paesaggio come patrimonio culturale. Il Matese come risorsa”. A guardar bene, il tema scelto appare, se non in controtendenza, almeno in parte dissonante con la beatificazione, in corso sui media e nelle dichiarazioni spesso interessate sulla transizione ecologica, di tutto ciò che va sotto il comune denominatore di energie rinnovabili. È invece del tutto in sintonia con la previsione Costituzionale art.9: La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica [cfr. artt. 33, 34]. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

di Alessia Frisetti

Le zone montane della nostra penisola, in particolar modo le aree appenniniche, non includendo grandi centri urbani, custodiscono ancora molti paesaggi storici tuttora ben riconoscibili. Tali comparti geografici sono, quindi, paradigmatici per lo studio delle dinamiche insediative che si sono sovrapposte dall’antichità ad oggi. Questi paesaggi sono ricchi di piccoli e medi borghi d’altura, spesso nati dallo sviluppo di originari castelli medioevali, ma anche di abitazioni rurali sparse, collegate alle attività produttive tipiche della montagna quali allevamento, estrazione e lavorazione delle materie prime. Architettura rurale, produzioni e aspetti tradizionali del vivere in altura sono al centro di questo convegno che, attraverso una lettura multidisciplinare, vuole accendere nuovamente i riflettori sulle nostre montagne, puntando l’attenzione sulla valorizzazione della memoria storica che favorisca il recupero dei caratteri peculiari di questi contesti al fine di contrastarne l’abbandono.

di Giovanni Cafiero

Il piano per Campi Alto nel contesto della transizione ecologica Il Piano Particolareggiato per La Frazione di Campi Alto in Comune di Norcia ha ad oggetto la disciplina urbanistico-edilizia degli edifici e spazi aperti all’interno dell’area identificata dal Commissario di Governo e dall’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Umbria[1] e la definizione delle strategie per la rigenerazione sociale ed economica del Borgo dopo il terremoto del 2016. Dopo il sisma, il Borgo, che si estende per una superficie di circa 41.000 mq, a causa della vastità dei crolli è stato classificato zona rossa, cioè area interdetta all’accesso. Su una volumetria complessiva di circa 63.000 mc, di cui circa 12.000 mc destinati a edifici speciali - le splendide chiese e il palazzetto storico che ospita il Rifugio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini - sono crollati interamente circa 13.500 mc, pari circa al 21% dell’abitato, di cui circa 3.000 mc relativi a edifici speciali, gli edifici simbolo della storia e della comunità del Borgo.

di Vincenzo Santoro

È ormai cosa nota che in questo anno “pandemico” proprio la cultura sia stata l’ambito che ha subito il maggiore calo dei ricavi, superiore persino al turismo. Se i settori culturali e creativi si rivelano decisivi nell’economia e per l’occupazione nel nostro Paese, questi detengono soprattutto il pregio di stimolare l’innovazione nel più vasto campo economico e di porsi come mezzi di produzione di un positivo impatto sociale, agendo contro la povertà educativa e a sostegno dell’istruzione, del benessere e della salute – temi nevralgici in un periodo di crisi sistemica come quello che stiamo attraversando – della rigenerazione urbana e dell’inclusione. Secondo il report esito di un’indagine commissionata dall’Unione Europea, Rebuilding Europe: The cultural and creative economy before and after the COVID-19 crisis, se nel corso del 2019 il settore artistico, nonostante l’occupazione culturale sia spesso sottostimata nelle statistiche, in tutta Europa era in rapida espansione e procurava stipendi a circa 7,6 milioni di persone, complessivamente nel 2020 queste realtà hanno subito un crollo dei ricavi pari al 31,2% in meno rispetto all’anno precedente (ad esempio nel confronto col turismo che ha registrato un meno 27%).

di Camilla Barberini

Per Elisabetta Rogai ogni nuovo dipinto è una lettera d’amore, un tentativo per catturare l’emozione e la gioia, ma anche la sorpresa di un incontro dove trovare la bellezza. La sua curiosità la muove a rompere i confini che la società ha creato, spingendola verso nuovi territori, forme, elementi. È indubbiamente una artista visionaria, onirica ed emozionante, il suo è un universo popolato da donne, animali, cavalli, aquile e creature inquietanti dove la moda dialoga con le fiabe, ma l’artista mescola fantasia e realtà in un approccio unico alla narrazione visiva, creando immagini surreali, ma anche ironiche, leggere, sognanti, ombre in agguato e colori travolgenti che esplodono nelle sue immagini con un’energia e un’originalità che la consacrano maestro indiscusso dell’arte, di EnoArte.

Natalino Russo, giornalista e fotografo, naturalista e speleologo, è autore di saggi, articoli e libri i cui contenuti variano dalla letteratura di viaggio, alla narrazione geo-storica, alla cultura del cammino e dell'esplorazione.

Dai ghiacci della Norvegia alle grotte del Messico, la sua scrittura intreccia annotazioni geografiche, pensieri da antropologo, approfondimenti storici e osservazioni da biologo. In questo libro dedicato al Matese, vera "montagna sacra" nella biografia di Natalino Russo, la narrazione si lascia andare alla poesia. L’Autore lo fa nel modo che gli è più congeniale, offrendo al lettore immagini selezionate dalle migliaia che egli ha realizzato nel corso degli anni. Nell'uso del mezzo fotografico – manifestando la propria attenzione al disegno delle ombre e dei riflessi luminosi, più che alla forma – egli esprime una inclinazione e un pensiero, allo stesso tempo antico e modernissimo, che è in fondo all’origine stessa della “scrittura della luce”.

di Camillo Campolongo e Lorenzo Piombo

Matese è pien di neve, e se lo tocca giamai del mio bel sole il vivo raggio, vedrem crescere il laco in nova foggia[1] Il matesino Lodovico Paterno così esalta nelle sue rime il massiccio montuoso, ora collocato tra i maggiori monumenti d’Italia (Pianser di Roma i sette colli, e pianse il buon Vesevo, / e pianse il gran Matese, / di duol crollando la silvosa fronte)[2], ora celebrato nella sua regale maestosità: Il Re de' nostri Monti, / l'alto Matese, a cui gelate nevi / ancor, quando in Leone il Sole alberga / copron il mento, e la canuta testa[3]. |

Archivio

Gennaio 2023

Categorie

Tutti

Scarica qui i numeri completi della Rivista

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Tutti i diritti sono riservati © Kinetès-Arte. Cultura. Ricerca. Impresa. 2016 |

|

Feed RSS

Feed RSS