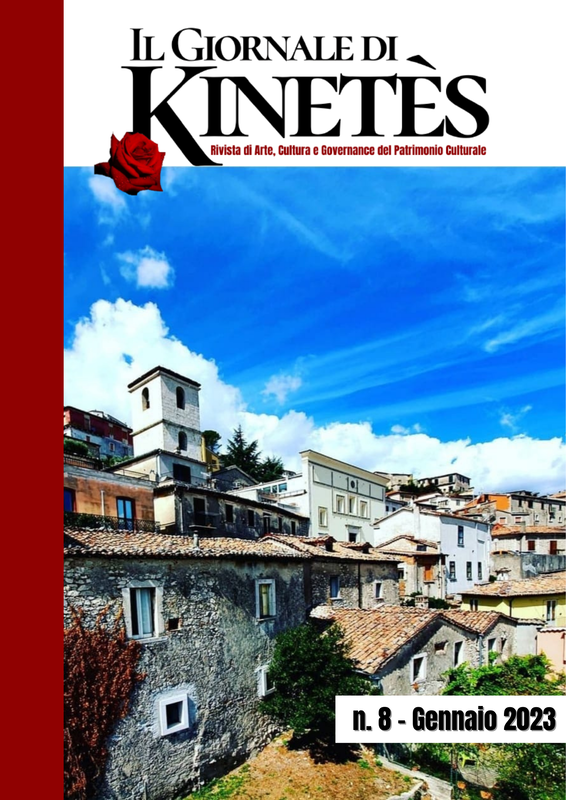

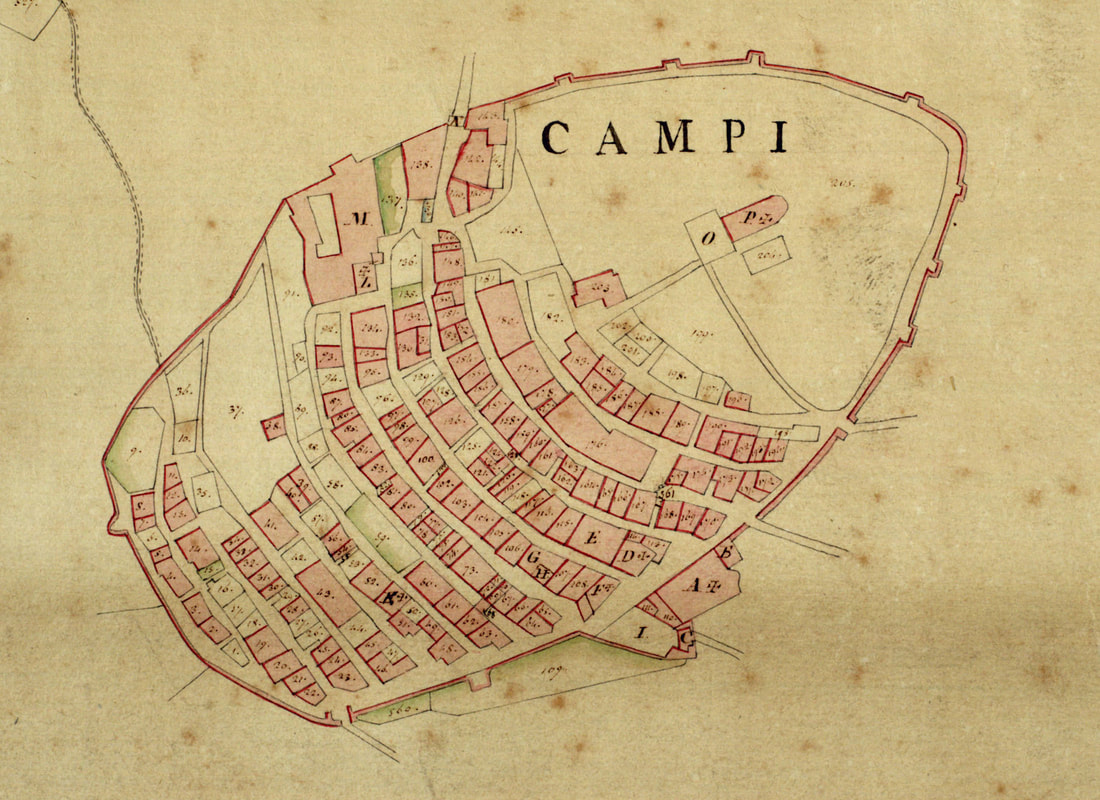

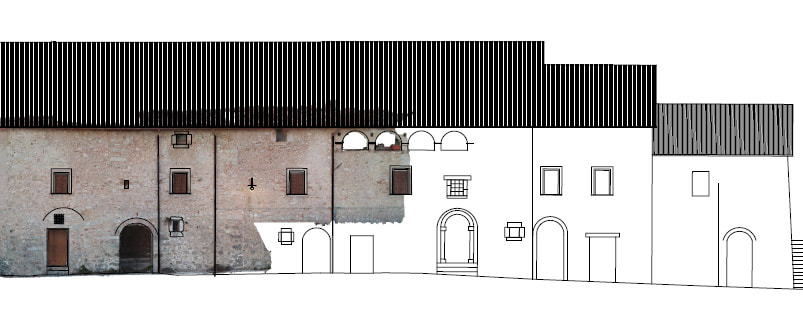

di Giovanni Cafiero Il piano per Campi Alto nel contesto della transizione ecologica Il Piano Particolareggiato per La Frazione di Campi Alto in Comune di Norcia ha ad oggetto la disciplina urbanistico-edilizia degli edifici e spazi aperti all’interno dell’area identificata dal Commissario di Governo e dall’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Umbria[1] e la definizione delle strategie per la rigenerazione sociale ed economica del Borgo dopo il terremoto del 2016. Dopo il sisma, il Borgo, che si estende per una superficie di circa 41.000 mq, a causa della vastità dei crolli è stato classificato zona rossa, cioè area interdetta all’accesso. Su una volumetria complessiva di circa 63.000 mc, di cui circa 12.000 mc destinati a edifici speciali - le splendide chiese e il palazzetto storico che ospita il Rifugio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini - sono crollati interamente circa 13.500 mc, pari circa al 21% dell’abitato, di cui circa 3.000 mc relativi a edifici speciali, gli edifici simbolo della storia e della comunità del Borgo. Le lunghe procedure della ricostruzione e dell’attivazione delle gare di appalto hanno consentito di avviare la redazione del Piano solo nel 2019. Dopo complesse attività di rilievo, in quanto l’area, come detto, era classificata come zona rossa[2], il Piano, dopo diversi incontri con la popolazione, è stato redatto e consegnato in meno di un anno. È stato quindi approvato in Consiglio Comunale nell’agosto 2020 e nel 2021 ha ottenuto il parere favorevole della Conferenza di servizi permanente per la ricostruzione. È certamente passato troppo tempo dal sisma del 2016[3]. Ma il Piano ora c’è, e da qui, dopo il sisma del 2016 e nella prospettiva di una duratura ripresa dopo la crisi pandemica ed economica, si deve innestare un processo di rigenerazione che intervenga sulle difficoltà delle aree interne, che mostri di aver appreso la necessità di costruire con accortezza e sapienza in area sismica, che punti dritto nella direzione della transizione ecologica nell’integrazione tra dimensione globale e dimensione locale dello sviluppo sostenibile. Transizione ecologica e paesaggio Nel contesto dell’impegno per la definizione del PNRR, il Piano Nazionale di Recupero e Resilienza, cui ci si riferisce anche come Next generation Italia, e nel contesto della transizione ecologica posta alla base dello sviluppo economico presente e futuro, è importante sottolineare la centralità del paesaggio, inteso come risultante dell’interazione tra uomo e ambiente, cioè in definitiva come sinonimo dell’insieme territorio e comunità, e della cultura che l’uomo stesso ha generato nel rapporto con il territorio e di cui i beni culturali sono testimonianza e insegnamento vivo, prezioso, irrinunciabile. Il bene culturale è per antonomasia testimonianza di durata nel tempo, sia esso un bene architettonico o monumentale, sia esso un bene ambientale o paleontologico. Tra tutti i beni culturali il paesaggio è quello che riassume in sé l’espressione del connubio uomo natura. Ne comprende i vari aspetti, dalla innovazione delle tecnologie utilizzate per assicurarsi la sopravvivenza (nutrirsi, abitare, curarsi, etc) e modellare l’ambiente per renderlo più ospitale e trarne le risorse necessarie al sostentamento, all’evoluzione delle dinamiche sociali e collettive. Le diverse forme di insediamento e lo sviluppo di attività di trasformazione del territorio sono infatti espressione di organizzazioni sociali sempre diverse. Sappiamo bene ad esempio che l’abbandono di molte sistemazioni agricole di pendii o aree interne, che hanno dato vita a paesaggi di valore identitario, è conseguenza dei mutati rapporti economici e sociali affermatisi nel tempo. Ma anche se in forma di rudere o in abbandono, il bene culturale ci insegna molte cose. È memoria culturale in senso vivo. È pedagogia. È storia. Ci invita a considerare la durata, elemento chiave di qualsiasi pensiero legato alla sostenibilità, e accresce la consapevolezza che esiste anche la possibilità della “rovina”. Ci costringe a pensarci nel tempo. Per citare un passato, che è stato naturalmente anche un presente, possiamo ricordare le parole scritte nella prima metà del V secolo dopo Cristo - quindi appena un cinquantennio prima della nascita a Norcia di Benedetto - da Rutilio Namaziano, sgomento di fronte alla rovina dell’impero romano: “Non si possono più riconoscere i monumenti dell’epoca trascorsa, immensi spalti ha consunto il tempo vorace. Restano solo tracce fra crolli e rovine di muri, giacciono tetti sepolti in vasti ruderi. Non indigniamoci che i corpi mortali si disgreghino: ecco che possono anche le città morire”[4]. Su quelle stesse rovine che hanno caratterizzato le varie regioni dell’Impero e in una delle aree più sismiche dell’intera Europa, nasce il pensiero di San Benedetto. La storia dell’uomo, che noi ricostruiamo attraverso i beni culturali materiali e immateriali, ci aiuta così a porci domande per capire, ad esempio, cosa ha spinto una città o un’intera civiltà alla rovina: un evento naturale (un terremoto, una frana, una carestia, una pandemia), una dinamica storica, uno scarto nella evoluzione della tecnica o dell’economia cui quella città non ha saputo o potuto adattarsi o altro ancora. Oppure, al contrario, perché un insediamento è durato per secoli e pur attraversando momenti di crisi, è sempre rinato? Ci saranno ragioni ambientali, economiche, motivazioni culturali profonde, che è importante indagare per continuare quel continuo processo di apprendimento che ha caratterizzato l’uomo dalla sua comparsa sulla terra. Il bene culturale ha sempre qualcosa da insegnarci. Attenzione dunque ai beni culturali e al paesaggio. Senza una prospettiva di ancoraggio al paesaggio e ai beni culturali, la transizione ecologica rischia di essere un fallimento come progetto umanistico, cioè come progetto di una società in grado di rinnovarsi e durare a lungo in un contesto di progresso civile e non di mera sopravvivenza biologica, peraltro messa a rischio dalle prospettive più fosche derivate dalle proiezioni sui cambiamenti climatici. La cultura è il bene collettivo e capitale sociale per antonomasia, si è sviluppata insieme alla capacità dell’uomo di comunicare, è collegata alla caratteristica della specie umana come specie ipersociale, che basa sulla cooperazione e sulla dimensione collettiva il suo successo nella storia dell’evoluzione naturale[5]. Il progetto di rigenerazione del Borgo di Campi Alto dalle terre di San Benedetto di Norcia ci offre, dunque, insieme alla prospettiva di una gestione efficiente e assistita da nuove tecnologie, una preziosa occasione di riflessione e si propone come azione pilota per una società resiliente, tra transizione ecologica e cultura del paesaggio. Il Piano è stato per questo scelto dalla Soprintendenza dell’Umbria come caso studio nella giornata nazionale del Paesaggio[6]. Il Castello di Campi Alto di Norcia Il toponimo «Campi» deriva probabilmente dall'espressione latina "campivus", cioè "ridotto a campo". Non lontano, l’Abbazia di S. Eutizio, anticipatore dell’opera di San Benedetto, prosperò dal X al XII secolo, periodo durante il quale si va configurando un vero e proprio feudo ecclesiastico, con l'acquisizione di un vasto territorio: in questo periodo l’area di Campi rientra nell'influenza dell'Abbazia. Il castello di Campi risale al 1288, prima di questa data, per oltre un millennio, la vita si svolgeva nella piana della valle dove sorgeva “La Civitas Campli”, antico aggregato probabilmente etrusco e poi romano, di cui parla Gregorio Magno nei suoi Dialoghi (scritti intorno al 593) ricordando l'operato di Santo Spes. Nel medioevo l’insediamento nella piana era chiamato “Campi vecchio” mentre il Castello, sorto in alto successivamente, era indicato come “Campi nuovo”. Con l’affermarsi dell’economica comunale, Norcia si impossessò di ville e castelli di proprietà della Chiesa, espandendo la sua influenza e il suo controllo sull’area di Campi. Caratteristica della Valle Castoriana è la presenza di un doppio ordine di abitati, uno nella parte più bassa della valle e sull'altura il suo corrispondente: così a Piedivalle corrisponde Valle, a Borgo Preci il Castello di Preci, a Campi il Castello di Campi, ad Ancarano le rovine di Castelfranco. Questa disposizione è il risultato dei vari mutamenti avvenuti nel corso dei secoli quando, la ricerca di maggior sicurezza, spinse gli abitanti a rifugiarsi sulle alture, o, la maggior stabilità politica, a discendere a valle. In epoca medievale il Castello è alla base dell’organizzazione territoriale, ed assieme ad esso anche le Ville (agglomerati di piccole dimensioni e comprendono gruppi di cinque-sei fino a casi più rari di un centinaio di unità familiari) e le Frazioni. La struttura territoriale è policentrica, i centri minori sono unità attive e tendenzialmente autonome, centri di organizzazione e di scambio. Il Borgo-Castello di Campi Alto si staglia sulla valle Castoriana risultando visibile anche a grande distanza. Nel sistema insediativo medievale costituiva un importante punto di riferimento per l’economia agricola e pastorale per la sua posizione strategica tra fondo valle e aree di montagna. La comunità di Campi, dotata di una sua autonomia sotto l’egida ecclesiastica, combatté per mantenere la propria indipendenza ma finì per dover cedere alla crescente potenza del Comune di Norcia. Campi Alto è un Borgo-Castello di pendio, di forma triangolare con il vertice a monte turrito, circondato da mura in parte riconoscibili tuttora, e da bastioni di cui uno solo, semi distrutto, rimane ad oriente. Il centro abitato è disposto su terrazzamenti a semianelli concentrici degradanti. Le strade, come le fasce edificate, sono disposte lungo le curve di livello e quindi pressoché pianeggianti, e sono raccordate tra loro alle estremità attraverso brevi rampe di scale. L’accesso al Borgo avveniva tramite una porta trecentesca rivolta verso oriente, addossata alla chiesa di S. Andrea, crollata durante gli eventi sismici del 2016, e una porta, distrutta da tempo, che guardava a nord, verso la chiesa Madonna del Condotto: entrambe sono state ubicate sulla stessa curva di livello dove, probabilmente, esisteva la via di mezza costa in direzione Ancarano-Castel S. Angelo. Gli edifici si sviluppano secondo una tipologia a schiera a corpo semplice servita da due strade, una a valle e l’altra a monte, generalmente sviluppata su tre livelli: i primi due piani sono seminterrati, il terzo, invece, è a livello della strada a monte. Gli edifici sono serviti sia da ingressi nel piano inferiore, dove si avevano stalle, depositi o cantine, sia da ingressi dalla strada a monte, dai quali si accede nella vera e propria abitazione, secondo la tipica distribuzione delle case di pendio. Il piano terra nella maggior parte dei casi risulta in parte scavato nella roccia e si estende sotto la strada a monte con profondità variabili. Originariamente tutti i locali del piano terra erano coperti con volte a botte in pietra, e in qualche caso con volte a crociera. All’interno delle mura di Campi Alto intorno ai primi del 1700 c’erano sette chiese e un monastero: S. Andrea, l'Oratorio del Sacramento, S. Michele Arcangelo, Madonna della Misericordia, il monastero di S. Orsola, S. Giacomo, Madonna delle Grazie e S. Giovanni. Dopo i terremoti del ‘700 erano rimaste le tre chiese di S. Maria di Piazza, S. Andrea e Madonna delle Grazie, e i due oratori del S. Sacramento e di S. Michele Arcangelo. Con il sisma del 2016 tutte e tre le chiese sono state interamente o parzialmente distrutte. Il Piano di Campi Alto di Norcia Gli Obiettivi del Piano sono: - Sicurezza della popolazione - Tutela del patrimonio architettonico, culturale e paesaggistico e sua valorizzazione nell’ambito di un progetto di rigenerazione del borgo (non mera ricostruzione di un borgo turistico che vive solo durante le festività) - Rivitalizzazione del borgo attraverso l’integrazione tra attività residenziali e qualificate attività di servizio - Miglioramento del sistema di accessibilità del borgo - Qualificazione energetica e ambientale del borgo Tra Criteri generali ispiratori del progetto un ruolo centrale hanno avuto:

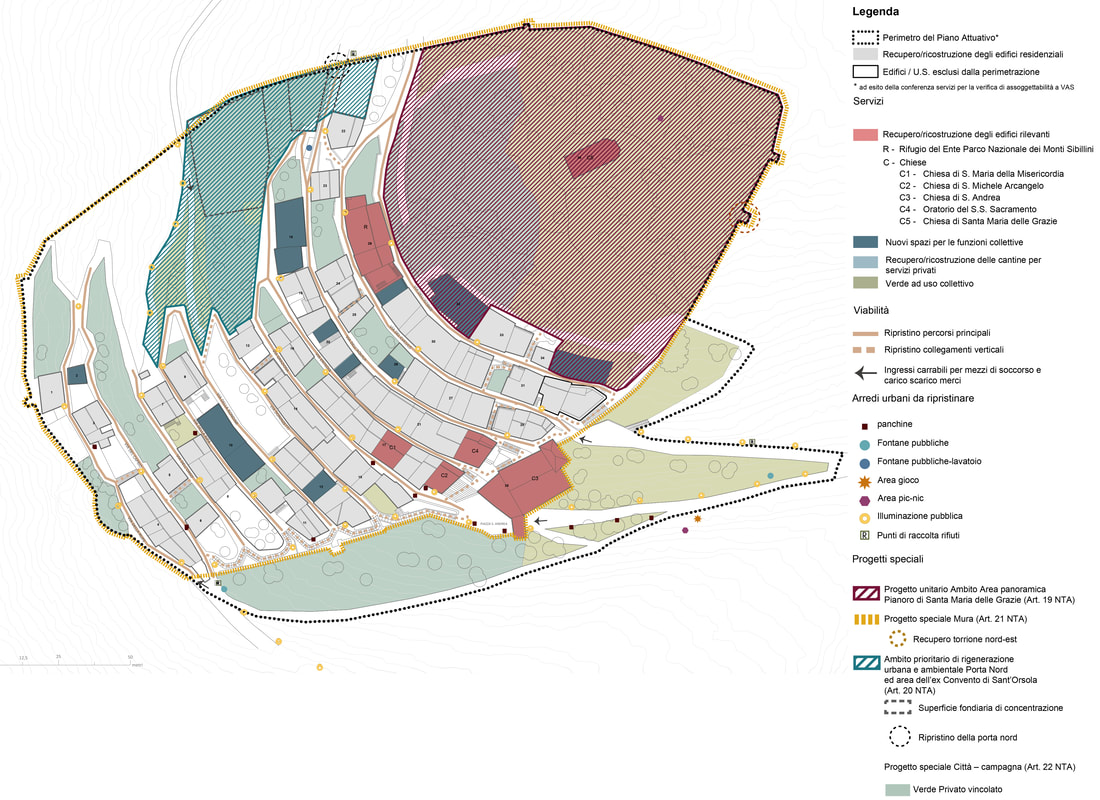

Il Piano Particolareggiato di Campi Alto promuove il concetto di “conservazione integrata”[7] e di miglioramento energetico del patrimonio storico in coerenza con le indicazioni del Ministero dei Beni Culturali[8]. La conservazione integrata valorizza le tradizioni costruttive e le tecniche e principi di uso responsabile delle risorse non rinnovabili che costituiscono patrimonio culturale locale applicandole sia agli interventi di manutenzione e restauro, sia ai casi di ristrutturazione, demolizione e ricostruzione o nuova costruzione. Con riguardo al ciclo dell’acqua sono sempre consentiti, salvo il rispetto dei criteri di sicurezza, decoro, del rispetto della quiete pubblica, dei limiti di immissione in atmosfera o nel suolo di possibili fattori inquinanti e della compatibilità paesaggistica, gli interventi volti ad assicurare la raccolta, l’eventuale sanificazione e il riuso delle acque meteoriche. È fatto obbligo di tutelare e ripristinare i sistemi di raccolta ed immagazzinamento delle acque meteoriche presenti nell’edilizia di impianto storico finalizzati al riutilizzo delle acque per uso non potabile (usi civili, innaffiamento, etc.). È fatto obbligo, negli interventi di nuova edificazione e, salvo comprovata impossibilità, negli interventi di ristrutturazione, di installare apparati tecnologici in grado di garantire il risparmio delle risorse idriche e il riuso delle acque meteoriche. Gli impianti tecnologici, le cisterne e tutti gli accorgimenti finalizzati al recupero delle acque meteoriche e alla razionalizzazione dell’uso delle risorse idriche in quanto impianti tecnologici sono esclusi dal computo volumetrico. Per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti, sono sempre consentiti, salvo il rispetto delle medesime cautele prescritte per il ciclo delle acque, gli interventi volti ad assicurare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani prodotti nella stessa frazione di Campi Alto, il compostaggio delle frazioni umide, il riuso di materiali riciclabili. Un altro aspetto importante del Piano è il progetto di gestione del verde urbano e periurbano. Il Piano Particolareggiato di Campi Alto promuove la diffusione e la cura del verde quale elemento appartenente al paesaggio urbano tradizionale del Borgo e quale intervento per migliorare la vivibilità e la confortevolezza del tessuto edilizio, degli spazi pubblici e privati e del microclima urbano. Particolare cura dovrà essere posta, in caso di edifici monumentali, al rispetto delle visuali storiche e, si dovrà evitare che la messa a dimora di nuove alberature comprometta la fruibilità percettiva dell’edificio stesso. La realizzazione di interventi di rinverdimento (regreening) di edifici e spazi aperti è sempre consentita. Progetti e azioni di rigenerazione urbana e partecipazione al raggiungimento degli obiettivi del piano Il Piano particolareggiato costituisce il riferimento per la ricostruzione degli edifici privati danneggiati dal sisma 2016 ed è dunque riferimento primario per i finanziamenti nell’ambito dei fondi per la ricostruzione. Ma il Piano costituisce anche un progetto complessivo e integrato per la rigenerazione del borgo. Tra le azioni più rilevanti in questo senso, alcuni luoghi o progetti rivestono carattere prioritario. Ambito Area panoramica Pianoro di Santa Maria delle Grazie costituisce uno dei Luoghi dell’identità e della vita comunitaria. Obiettivo dell’ambito è dotare il Borgo di uno spazio e di strutture per la vita collettiva, per l’organizzazione di eventi e manifestazioni e per lo svolgimento di attività artigianali e culturali a sostegno della rigenerazione culturale, economica e sociale del Borgo. Un altro Ambito prioritario di rigenerazione urbana e ambientale è costituito dalla Porta Ovest ed area dell’ex Convento di Sant’Orsola. Obiettivi dell’ambito sono la bonifica e messa in sicurezza dell’area e ricostituzione di elementi architettonici e funzionali che strutturavano storicamente il Borgo di Campi Alto, quali l’accesso dalla Porta d’ingresso da Ovest, terminale di una viabilità storica di mezza costa che si riconnetteva anche alla Porta SUD – EST, e l’area dell’ex Convento di Sant’Orsola che costituiva un importante presidio per la vita del Borgo. Particolare importanza è attribuita al Progetto speciale Mura. Obiettivo del progetto è la conservazione dei manufatti e del tracciato delle mura quale segno storico, paesaggistico di valore identitario, attraverso: la messa in sicurezza e restauro dei tratti di mura ancora esistenti, il consolidamento del terreno a rischio di frana, la conservazione della memoria del tracciato delle mura nelle parti non più esistenti attraverso la ricostruzione in pietra per un’altezza di ml 1,20 del perimetro murario e con segni a terra e sistemazioni verdi che ne consentano la percezione visiva e facilitino la “lettura” delle stratificazioni e trasformazioni storiche del “Castello di Campi”. Il progetto prevede anche la ricostruzione della torre di nord est gravemente danneggiata e parzialmente crollata a seguito del sisma 2016. La partecipazione civica, in forma diretta o attraverso organizzazioni senza scopo di lucro o organizzazioni imprenditoriali costituisce elemento essenziale per la rigenerazione di Campi Alto. A tal fine, in coerenza con i principi di sussidiarietà e nei limiti e nelle forme stabilite dalle leggi, la partecipazione civica alla rigenerazione di Campi alto deve essere sostenuta e incentivata e devono essere favorite iniziative volte alla realizzazione e alla gestione di spazi e servizi pubblici o di interesse pubblico. Un progetto pilota per il Next Generation Italia e per l’Europa Ci è di insegnamento per l’oggi il progetto umanistico noto come Regola di San Benedetto, patrimonio immateriale che origina proprio dal rapporto uomo e territorio nel contesto delle devastazioni territoriali seguite al crollo dell’Impero romano e che nasce proprio come risposta resiliente a una condizione di difficoltà estrema che metteva a repentaglio la sopravvivenza stessa e il vivere civile. La risposta di San Benedetto alla spaventosa crisi istituzionale, agraria, urbana che ha seguito la caduta dell’impero romano d’occidente, quando i territori, ormai privi di una organizzazione sociale stabile, erano soggetti a saccheggi, devastazioni, carestie, è stata esemplare. Formare piccole comunità monastiche, legate a una regola di vita con caratteristiche di solidarietà non autoritaria (il priore era eletto e poteva essere sfiduciato), aperta alle giovani generazioni (le decisioni più importanti vedevano coinvolti i giovani frati “perché più facilmente ispirati da Dio”), cooperativa (tutti erano chiamati al lavoro intellettuale e alla preghiera quanto al lavoro manuale); attenta ad un uso parco delle risorse (la carne era riservata solo agli ammalati), ma allo stesso tempo non inutilmente austera e punitiva nella “dieta” (ad ogni frate era riservato mezzo litro di vino rosso), aspetto necessario a sopportare una vita dura e faticosa, fatta di sveglie notturne per la preghiera e per il lavoro, di esposizioni al freddo, di fatica. Da questa risposta resiliente, rappresentata dalla Regola di San Benedetto[9], è nata una rete di monasteri che ha saputo custodire innanzitutto la cultura comune europea, nata dal Mediterraneo e dal mondo classico e diffusa in tutta l’Europa. Ce lo ha ricordato recentemente il libro di Paolo Rumiz, Il filo infinito[10]: un viaggio per i monasteri europei che sono stati i nuclei resilienti di una civiltà che da quei nuclei sorgente si è nuovamente diffusa nel territorio nel corso del Medio Evo ai comuni e poi in epoca moderna attraverso gli Stati, e che oggi è l’Europa. Ecco perché ricostruire il Borgo di Campi Alto, e rigenerarne il valore comunitario e culturale è un obiettivo di interesse europeo. Il piano di Campi Alto abbraccia la dimensione europea della transizione ecologica in un solco di continuità della cultura del paesaggio di cui l’Italia è stata nel corso dei secoli, con la sua arte e con i suoi territori, ed è oggi, nel XXI secolo, con la Convenzione del Paesaggio di Firenze[11] punto di riferimento in Europa e nel Mondo. Da San Benedetto all’Europa e dall’Europa di nuovo alle aree interne italiane, a Norcia e Campi Alto in nome del paesaggio e della transizione ecologica; verso un’economia circolare basata sulla sostenibilità ambientale ed economica, ma anche su paradigmi sociali e culturali solidamente ancorati alla storia e al territorio e a una visione umanistica di coevoluzione del rapporto tra uomo e natura. [1] Ordinanza n. 25 del 24.05.2017 riguardante la Perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse. [2] Le riprese sono state effettuate con l’ausilio di Droni e foto sferiche a 360°. Poiché molte facciate erano completamente crollate si è dovuto ricorrere anche a ricerche d’archivio. [3] Sono passati più di quattro anni dal sisma del 2016, eppure il Piano di Campi Alto è parte del primo gruppo di piani particolareggiati approvati. Uno dei primi piani approvati nel contesto di una complessiva lentezza burocratica che richiederebbe specifiche riflessioni. [4] Rutilio Namaziano (V secolo d.C), De Redito suo, Libro primo I. Il libro narra del ritorno in Spagna di un alto funzionario romano, dopo la caduta dell’impero e la rovina di una intera civiltà e sistema di governo dei territori. Traduzione italiana Il Ritorno (a cura di Alessandro Fo), Einaudi, Torino 1992. [5] Un interessante filone di studi di Antropologia evoluzionistica e pscicologia volta a esplorare la natura cooperativa come elemento innato nell’uomo e elemento chiave del suo successo evolutivo è stato sviluppato dallo psicologo statunitense Michael Tomasello. Vedi ad esempio dello stesso autore: Storia naturale della morale umana, Raffaello Cortina Editore, 2016 e Altruisti nati. Perché cooperiamo fin da piccoli, Bollati Boringhieri, 2010. [6] Il 14 marzo si celebra la Giornata nazionale del Paesaggio istituita dal Ministero con l’obiettivo di promuovere la cultura del paesaggio e sensibilizzare i cittadini, attraverso attività sull’intero territorio nazionale. Il filmato illustrativo del Piano di Campi Alto di Norcia è consultabile on line all’indirizzo https://www.beniculturali.it/evento/rigenerazione-dei-borghi-tra-patrimonio-culturale-ed-economia-circolare-il-piano-attuativo-di-campi-alto-di-norcia [7] Dichiarazione di Amsterdam, 1975. [8] “Linee di indirizzo per il miglioramento dell’efficienza energetica nel patrimonio culturale” (MIBAC 2015). [9] Vedi ad esempio la traduzione italiana in lingua corrente a cura dei frati benedettini di Noci (Bari) http://www.abbaziasannicola.it/assets/regola_s.benedetto.pdf [10] Paolo Rumiz, l filo infinito, ed. Feltrinelli, 2019. [11] La Convenzione Europea del Paesaggio fu approvata a Firenze nell’ottobre 2000.

Comments are closed.

|

Archivio

Gennaio 2023

Categorie

Tutti

Scarica qui i numeri completi della Rivista

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Tutti i diritti sono riservati © Kinetès-Arte. Cultura. Ricerca. Impresa. 2016 |

|

Feed RSS

Feed RSS