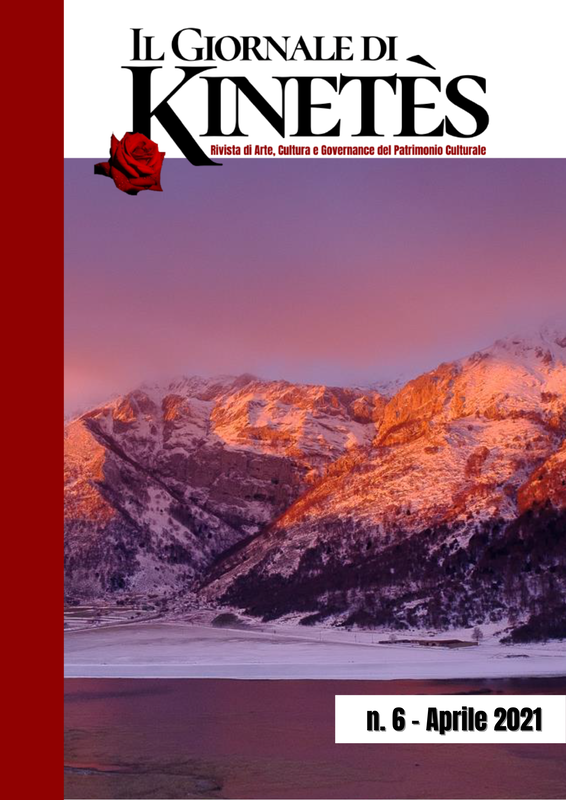

di Camillo Campolongo e Lorenzo Piombo Matese è pien di neve, e se lo tocca giamai del mio bel sole il vivo raggio, vedrem crescere il laco in nova foggia[1] Il matesino Lodovico Paterno così esalta nelle sue rime il massiccio montuoso, ora collocato tra i maggiori monumenti d’Italia (Pianser di Roma i sette colli, e pianse il buon Vesevo, / e pianse il gran Matese, / di duol crollando la silvosa fronte)[2], ora celebrato nella sua regale maestosità: Il Re de' nostri Monti, / l'alto Matese, a cui gelate nevi / ancor, quando in Leone il Sole alberga / copron il mento, e la canuta testa[3].  © Natalino Russo © Natalino Russo Se nel Rinascimento troviamo la prima traccia di una visione del Matese in chiave letteraria, è nell’Arcadia del Settecento che il suo territorio diviene attrattore di interessi che potremmo definire prototuristici[4]. Essi trovano la loro apoteosi nelle Accademie che si tenevano periodicamente su una collina indicata come Il Caprario[5]. La Adunanza, la cui produzione poetica era scandita in sei giornate, riuniva rappresentanti di quel ceto intermedio tra l’aristocrazia e la borghesia colta, provenienti, oltre che dalla Capitale, da varie città del Regno di Napoli e da alcune località del Matese. Gli intervenuti (per la maggior parte di sesso maschile, ma erano presenti alcune donne, alle quali era dedicata parte dei componimenti poetici) assumevano nomi di pastori ispirati alla cultura greca. Gli unici arcadi provenienti dal Matese beneventano risultano Urbano Vignali, Giovanbattista Vignali e Francesco Lombardo, tutti di Morcone[6]. Gli accademici ora “passeggiando in comitiva con varii ragionamenti, quelle calde ore in piacevole conversazione consumavano”, ora sedevano attorno a tavole imbandite, trascorrendo il tempo tra un’egloga e un sonetto, per concludere ogni giornata con ripetuti brindisi in terzine, ottave, endecasillabi e lieti giochi, finché “prima che il Sole, il suo risplendente carro nell’Oceano tuffato avesse, si portavano a riposare nelle consuete capanne”[7]. Venendo all’età dei lumi, il Matese diviene oggetto di osservazioni e descrizioni[8], cui fanno seguito, in epoca contemporanea, numerose pubblicazioni di interesse storico, antropologico, geografico, naturalistico, da parte di studiosi sia campani che molisani, racchiuse in testi monografici e saggi tematici[9]. La prima idea per istituire un parco nel Matese viene attribuita a Michele Giugliano10; ma la prima azione organica per il Parco Nazionale si deve al Comitato promotore, sorto nel 1990 per iniziativa di alcune personalità e gruppi del versante casertano, e che trovò rapida adesione da parte di numerose Associazioni sia nazionali che locali, di area campana e molisana[11]. Il Comitato, presieduto da Antonio Filangieri[12], diede luogo a iniziative di carattere informativo, di confronto con le istituzioni locali e di animazione culturale tra i comuni interessati. La spinta per il Parco Nazionale risultò neutralizzata, per diversi anni, a seguito della decisione della Regione Campania di istituire per il Matese un Parco Regionale. Il lunghissimo iter tra l’approvazione della legge istitutiva (1993), la perimetrazione e le norme provvisorie di salvaguardia (1995) e l’effettivo avvio operativo del Parco (2002)[13] fu un oggettivo momento di arresto per molte iniziative. Il Parco regionale campano, tagliando a metà un territorio unitario, costituì di fatto una creatura dalla fisionomia incompleta e dal funzionamento limitato: prima di tutto perché restituiva una immagine impoverita e localistica del massiccio montuoso quale area di interesse meramente regionalistico. In secondo luogo perché non determinava, né poteva, una messa a sistema del Matese quale territorio strategico per la salvaguardia ambientale, la tutela del patrimonio idrico, lo sviluppo stesso delle provincie e delle regioni coinvolte e, potenzialmente, dell’intero Mezzogiorno. L’amputazione della parte molisana si accompagnò, inoltre, al taglio di una significativa estensione del Matese campano sud-orientale, dando luogo ad un’area protetta in cui si riconoscevano prevalentemente i comuni casertani, con l’aggiunta, in posizione marginale, di alcuni comuni beneventani [14]. Dal perimetro del Parco Regionale furono esclusi i comuni di San Lupo e Morcone, che pure erano ricompresi nel Sito di Importanza Comunitaria IT8020009 “Pendici Meridionali del Monte Mutria”[15]. Analogamente escluse dal Parco furono le zone gravate da usi civici, relative ai territori montani di Pontelandolfo, Morcone, Sassinoro, che risultano aree sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” art. 142 c.1 h). La gestione del Parco Regionale campano, d’altronde, appariva riflettere la ristrettezza di visione con cui il Parco stesso era stato concepito, tradotta in provvedimenti privi del respiro necessario a porsi quale attrattore di flussi e di economie esterne e motore di economia diffusa e generativa. Ragion per cui, pur avendo assorbito risorse finanziarie non indifferenti, il Parco Regionale non pare aver fornito adeguate risposte né sul piano della corretta tutela ambientale, né sul piano dello sviluppo sostenibile dell’area interessata, facendo prevalere interessi localistici su quelli generali e aspetti vincolistici su quelli promozionali. Il contesto vedeva la sostanziale continuità di una tradizione politico-amministrativa intesa a privilegiare l’utilizzo delle risorse quale matrice di consenso, attraverso la spesa pubblica finalizzata alla realizzazione di opere relative a infrastrutture e beni patrimoniali, piuttosto che come investimento generativo di sviluppo locale diffuso attraverso produzioni tipiche ed ecocompatibili, turismo ambientale, esperienziale, in una visione di sistema proiettato a flussi di largo raggio[16]. L’orientamento ambientalista di quegli anni appariva da un lato espressione di richiamo romantico alla natura, ispirato al Thoreau della Vita nei boschi[17]; dall’altro esprimeva le preoccupazioni rispetto all’avanzare delle “magnifiche sorti e progressive” dello sviluppo tecnologico e industriale, dei consumi di massa, del benessere senza limiti, foriero peraltro di un inquinamento sempre più evidente dello stato di natura. La cultura dell’epoca si richiamava ai limiti dello sviluppo, connessi all’eccesso di crescita della popolazione e all’esaurimento progressivo delle risorse[18]; il consumo di suolo un concetto di là da venire; il tema energetico si poneva rispetto alle alternative ai combustibili fossili, soprattutto per i costi e per la loro esauribilità, ma non ancora per gli effetti sul cambiamento climatico. Ed infine, le tematiche della salute erano concentrate da un lato verso l’obiettivo della lotta alle malattie cronico-degenerative, dall’altro verso il benessere olistico corpo-mente non privo di connotazioni estetizzanti o filosofiche e suggestioni di stile new age. L’attuale emergenza pandemica non era presente neppure nella più fervida immaginazione. Il Parco Nazionale del Matese prende avvio, dunque, in un contesto di grandi mutamenti occorsi negli ultimi 30 anni. Lo scenario ambientale, politico e culturale e il contesto locale socioeconomico, demografico e territoriale sta subendo, soprattutto nell’ultimo decennio, una evoluzione prima impensabile. Come è noto le procedure istitutive fondano sulla norma approvata dal Parlamento nel dicembre 2017[19]. In osservanza della Legge quadro sulle Aree Protette[20], l’atto di nascita del Parco Nazionale avviene mediante Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Ambiente, sentite le Regioni interessate. Al momento di stendere questo testo, si è ancora in attesa del parere delle Regioni Molise e Campania. Il complesso iter ha preso avvio nel giugno 2018, quando il Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare ha incaricato l’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) di individuare le valenze ambientali dell’area da includere nel PNM (aree di rilevante valore naturalistico e ambientale, costituite da formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche o gruppi di esse). Nel dicembre 2018 l’ISPRA ha presentato a tutti i soggetti interessati (Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Associazioni) una prima proposta di perimetrazione che comprende, nella fase preliminare, due macro aree:

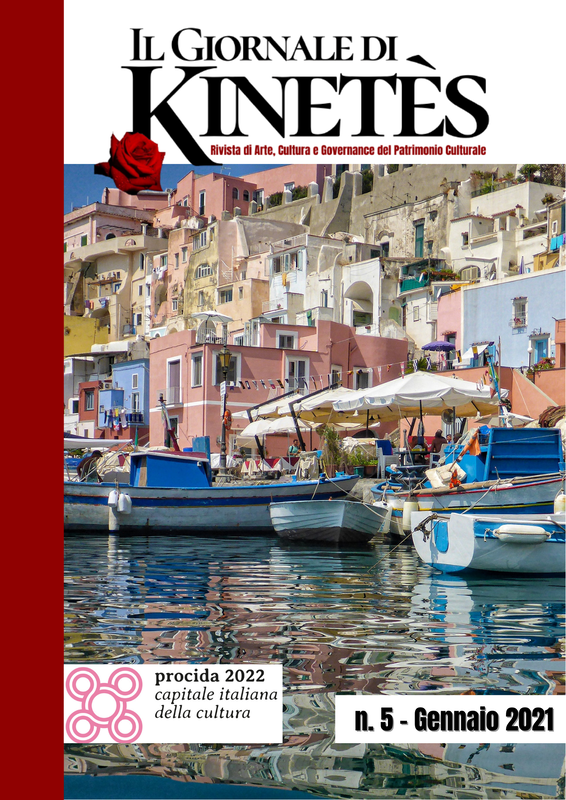

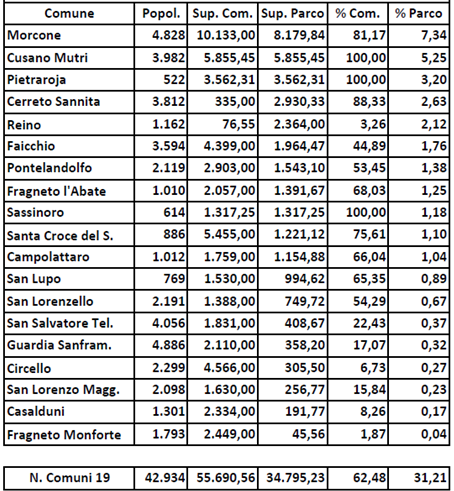

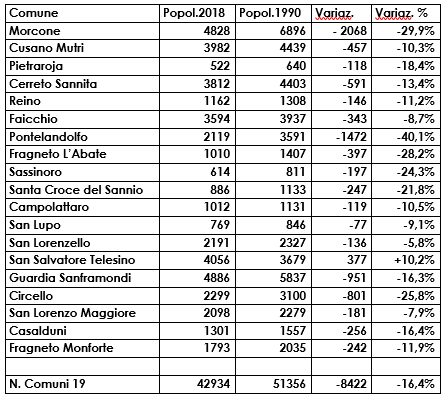

In tutta l’area sono state individuate più di 150 produzioni agricole e zootecniche di qualità, cultivar locali, razze in via d’estinzione, prodotti con marchi di qualità[21]. Nel Parco l’agricoltura, l’allevamento e le attività forestali potranno essere praticate in uno con la tutela della biodiversità, compatibilmente con lo stato di conservazione di specie e habitat da tutelare[22]. La perimetrazione proposta comprende 64 comuni nelle province di Benevento, Campobasso, Caserta, Isernia. Il quadro dei Comuni della provincia di Benevento è sintetizzato nella tabella n.1: Uno dei temi sui quali si è acceso l’interesse nella fase di confronto circa il Parco Nazionale, è stato quello dell’impatto economico, sociale e demografico sulla popolazione dell’area che sarà sottoposta a tutela ambientale. Come base di lettura delle dinamiche demografiche principali, si sono analizzati i dati grezzi di variazione di popolazione residente in un arco di tempo dal 1990 al 2018, anno di riferimento dei dati ISPRA (tabella n. 2): Il raffronto dei dati mostra, nei comuni interessati, un calo di popolazione complessivo del 16,4%. Unico in controtendenza è San Salvatore Telesino, partecipe alla crescita della conurbazione di Valle telesina. Il calo demografico dei Comuni matesini e circum-matesini appare ancor più significativo se confrontato con la variazione di popolazione residente dell’intera provincia (-14992 pari a -5,13% nello stesso intervallo di tempo). Nel calo demografico registrato a livello provinciale l’apporto dei comuni dell’area interessata dal Parco è stato del 56,2%. Dall’insieme dei comuni proposti per l’inserimento del Parco sono stati estrapolati due sottoinsiemi (tab. 3): a) il gruppo dei comuni beneventani già inclusi nel Parco regionale; b) il gruppo dei Comuni matesini non coinvolti nell’ex Parco regionale, e per i quali è stata prevista l’inclusione nel Parco con una percentuale di territorio comunale superiore al 50%.  © Natalino Russo © Natalino Russo Dai dati si coglie il notevole divario nel decremento demografico avvenuto negli ultimi tre decenni tra il gruppo dei comuni montani o pedemontani del Sannio inseriti nel Parco Regionale (-10,4%) ed il gruppo dei comuni montani o pedemontani del Sannio non inseriti nel Parco Regionale (-28,9%). Appare rilevante, inoltre, osservare che i comuni del secondo gruppo (7 su 19 dell’insieme generale, con una popolazione iniziale di 15.815 residenti, pari al 30,8% dell’insieme in esame) nel periodo considerato, hanno subito una perdita di popolazione residente (4577) pari al 54,3% della perdita di popolazione dell’insieme di comuni di cui stiamo trattando, e al 30,5% della perdita di popolazione dell’intera provincia di Benevento (78 comuni). Alla luce di queste scarne evidenze, il Parco Nazionale del Matese appare offrire più di una opportunità di contrasto allo spopolamento che devasta l’Appennino meridionale, attraverso possibilità di crescita ecosostenibile che consenta alle comunità che da sempre abitano quei luoghi, di rimanervi e di preservare e sviluppare le attività essenziali al loro benessere, anche per consentire un riequilibrio demografico tra fascia costiera, centri urbani e zone interne. Non solo per i comuni direttamente interessati, ma per l’intera provincia di Benevento e per tutta la sub-regione dell’area interna appenninica, la realizzazione del PNM rappresenta un concreto banco di prova per favorire politiche progettuali di territorio che facciano interagire le varie opportunità già in campo. Mentre il MATTM e l’ISPRA proseguono le attività previste dall’iter costitutivo, sorgono tuttavia nuovi elementi di riflessione di cui si dovrà inevitabilmente tener conto, come ad esempio le richieste di realizzazione di allevamenti intensivi (industrie insalubri, poco compatibili con la conservazione della biodiversità) e di nuovi impianti eolici (anch’essi poco compatibili con la filosofia di un parco nazionale per le dimensioni sempre più enormi di torri e pale). Non è di poco conto evidenziare quanto viene riportato dal Rapporto ISPRA sul consumo di suolo[23]: Benevento è la provincia che in Campania ha perso più superficie naturale tra il 2018 e il 2019 (64 ettari, più di un quarto dei 219 consumati a livello regionale). Per Claudio Marro, direttore ARPA Campania, il dato tra l’altro evidenzia che “l’istituzione di parchi e aree protette, di cui la Campania è dotata in quantità consistente, non è purtroppo un rimedio sufficiente”. Il territorio protetto della provincia di Benevento è costituito, allo stato attuale, da tre Parchi regionali (Taburno-Camposauro per intero; Partenio insieme con Avellino; Caserta e Napoli, Matese in modo marginale) e da due Oasi naturalistiche gestite dal WWF (Lago di Morcone-Campolattaro; “Montagna di Sopra” di Pannarano). Tuttavia gran parte della copertura naturale del suolo provinciale è basata su almeno tre fattori: predominante attività agricola (con punte di eccellenza); presenza di consuetudini e discipline consolidate (usi civici, patrimonio forestale); conservazione passiva, abbandono e basso valore immobiliare. Con un consumo di suolo pari al 7,13% dell’estensione territoriale, la Provincia sannita è, a livello regionale, il territorio con la maggiore percentuale di superficie naturale: Napoli consuma il 33,9% della propria superficie, Caserta Salerno e Avellino sono al di sotto del 10%. Ad onta di tale primato, il Sannio resta tuttavia ai margini della “green economy” e al di fuori dei circuiti nazionali ed internazionali del turismo “verde”, che altrove tanto contribuiscono ad economia, occupazione e crescita sociale. Lo stesso rilancio della città di Benevento, con il suo magnifico patrimonio di beni culturali, ha trovato dei limiti. Pur in presenza di attrattori specifici per alcuni settori (Pietrelcina per il turismo religioso, Valle del Calore per l’enologia ecc.), il Sannio sconta la mancata inclusione, come sistema provinciale, in circuiti e assi di programmazione e sviluppo di respiro nazionale e internazionale[24]. Al di là del caos programmatorio e gestionale che contrassegna la Campania, l’istituzione del PNM prospetta importanti opportunità, per l’economia diffusa, sostenibile, che connette l’intero sistema territoriale, le sue produzioni tipiche ed i flussi turistici. Il Parco Nazionale vedrebbe l’inclusione di una parte significativa e pregiata del territorio sannita, finora considerato marginale sia per le caratteristiche morfologiche (territorio montano e accidentato) sia per quelle geografiche (ai limiti della regione). Borghi di grande pregio, finora periferici ad un Parco regionale centrato sull’asse pedemontano casertano, si candidano ad essere perle e “porte” di un grande Parco Nazionale. Con loro, i comuni sanniti del Matese sud-orientale, che accresceranno il protagonismo beneventano negli indirizzi gestionali e nei flussi di visitatori, candidando Morcone a nuova “porta del Parco”, ed esaltando, insieme ai comuni vicini, le valenze ambientali di Sassinoro con la sua straordinaria forra torrentizia, del tratturo che lambisce Santa Croce del Sannio, delle produzioni artistiche di Cerreto Sannita e San Lorenzello, dei pregevoli borghi e castelli di Faicchio, Cusano Mutri, Pontelandolfo, delle valenze geologiche di Petraroja, dell’oro verde di San Lupo e di Casalduni, dell’Oasi naturalistica di Campolattaro e così via. Il Sannio tutto troverebbe spazio nel sistema Parco Nazionale, che implica una proiezione di immagine dentro e oltre i confini dell’Italia. Si tratta di una occasione da cogliere con intelligenza e determinazione. L’anima verde della provincia beneventana potrà contribuire con funzione portante alla crescita e allo sviluppo dell’intera Provincia: tutti gli asset del Sannio (la città capoluogo, i borghi, le pregiate produzioni vinicole, gli artigianati di qualità, i prodotti agrozootecnici e alimentari, le mete religiose e storiche) avranno la possibilità di integrare un circuito completo, prestigioso, fortemente attrattivo di sistema territoriale. Il Matese come elemento specifico e distintivo del territorio andrà ad implementare il Sistema Integrato di Offerta Turistica specifica e distintiva, che nel Sannio stenta a decollare, così da valorizzare le risorse e la cultura locale e di soddisfare la domanda globale espressa dal turista[25]. Il PNM non riguarderà, dunque, i soli comuni montani e pedemontani, ma grazie ai flussi indotti dal Parco Nazionale, verranno ad essere alimentati attrattori e mete turistiche quali Benevento, Pietrelcina, Sant’Agata dei Goti, i borghi delle valli Caudina, Telesina, del Calore, del Tammaro, del Sabato[26]. Il concetto di Matese come “montagna che unisce”, ripreso dalla eredità culturale dell’ethnos Sannita, torna dunque attuale. Nella crisi delle grandi mete di massa, al territorio beneventano si offrono nuove opportunità per un turismo che coniughi benessere della persona, contenuti esperienziali e culturali, dimensione green, sicurezza e tutela della salute. Giova riprendere un concetto espresso in un recente rapporto di Confindustria Benevento27, che propone di valorizzare la vocazione di turismo storico culturale del territorio quale fattore di identità turistica: “Ciò che penalizza il turismo sannita è l’assenza di una pianificazione strategica in merito alla gestione delle risorse turistiche del territorio”, aggiungendo che “è necessario partire da un’azione di sistema: il settore richiede un coordinamento tra pubblico e privato, tra cittadini e imprese”. Prospettiva, questa, che suppone l’applicazione del modello di franchising territoriale finalizzato ad un obiettivo generale: il Sannio come destinazione, che traduce la pianificazione regionale del Sannio come Sistema Locale di Offerta Turistica. In questa strategia, il Parco Nazionale si porrà come fattore attrattivo di carattere straordinario, fattore di potenziale incremento dell’incoming territoriale diffuso. Strano a dirsi, i tre Comuni che hanno visto la maggiore perdita di suolo naturale negli ultimi anni sono Morcone, Pontelandolfo e San Lupo. Il motivo? L’enorme impatto di una cinquantina di pale eoliche. Non a profitto del Sannio, ma di imprese, che insieme alla energia “verde” producono notevole quantità di suolo “grigio”. È tempo di invertire la rotta, investendo a tutela delle proprie risorse ambientali e a vantaggio delle imprese e delle economie locali: le aree verdi non più zone assistite, ma valore da promuovere, fonte di sano profitto e crescita per tutto il territorio provinciale secondo i modelli dell’economia verde, sostenibile e generativa. Dietro ogni opzione (atto del desiderare ed ottenere) c’è, alla radice anche etimologica, una visione, un’ottica (ὄψομαι). È dunque il tempo di nuove scelte, da parte di tutti gli attori istituzionali, politici, imprenditoriali e culturali: il tempo di nuove visioni riguardo le strategie di tutela ambientale, di economia, di salute, che nel Matese Parco Nazionale troveranno un punto mai raggiunto di convergenza. [1] Lodovico Paterno (Piedimonte Matese 1533 – Aversa? 1575), Le nuove fiamme, Valvassori, Venezia 1561, libro V, p. 234; fecondo autore di rimari e canzonieri ispirati alla poetica del Petrarca, fu tra i protagonisti della scena poetica napoletana del Cinquecento cfr https://www.treccani.it/enciclopedia/lodovico-paterno_%28Dizionario-Biografico%29/ [2] Ivi, p. 183. [3] Ivi, p. 190. [4] Il territorio del Matese fu oggetto poetico e luogo di frequentazione della Colonia arcadica Sebezia fondata in Napoli il 17 agosto 1703 e presieduta, col titolo di Vicecustode, da Francesco Carafa principe di Colobrano; le Colonie arcadiche erano in stretta relazione della Accademia della Arcadia fondata a Roma nel 1690, e ne rispettavano la regola. [5] Nella cartografia antica il toponimo Caprario indica più di una altura dell’Appennino meridionale ed anche del Matese; la Colonia Sebezia, che pure celebra in ogni circostanza il Matese, fa però riferimento ad una altura sita tra i monti del caiatino, nel feudo di Formicola, di cui era signore Francesco Carafa, Vicecustode della Accademia stessa. Verosimilmente, il Matese a lungo è stato percepito come area identitaria ben più estesa di quanto non lo sia al presente, sia per l’imponenza dell’insieme montuoso, sia per l’inscindibile connessione con il fiume Volturno, anch’esso oggetto letterario della poetica arcadica, e del resto indubitabilmente padroneggiato dal massiccio matesino, che ne alimenta con le sue acque quasi completamente la portata idrica. [6] Catalogo de’ nomi dei Pastori dell’Accademia, in F. Carafa, Il Caprario, Firenze 1782. Francesco Carafa principe di Colobrano, curatore delle Rime della “Accademia Arcadica Sebezia”, aveva già dato alle stampe le proprie Rime Varie composte nella sua solitaria dimora del Monte Caprario, Firenze 1730. I poeti arcadici attingono ai petrarcheschi, al limite del plagio come nell’esempio di Nicolò Gaetano Napolitano (alias Elviro Triasio): “Lungo il Volturno appié del mio Matese / che superbo le ciglia alza, e la fronte, / qual Re de’ nostri Monti, / a cui gelide nevi / ancor quando in Lione il Sole alberga / coprono il mento, e la canuta testa” [E. Triasio, Or che la nostra greggia, in Rime degli Arcadi, tomo VI, Roma 1742, p. 176]. [7] Ivi, p. 513. [8] Per tutti G. M. Galanti, Descrizione del Contado di Molise, Napoli 1781; ricco di dettagli è, successivamente, L. Giustiniani, Dizionario geografico ragionato del Regno di Napoli, De Bonis, Napoli 1816. [9] R. Marocco, G. Caso, Il Matese, Rispoli 1940; V. Langella, Il Matese, Roma 1964; C. Castagnoli, Il Matese tra storia e geografia, in F. Citarella (a cura di), Studi geografici in onore di Domenico Ruocco, Loffredo, Napoli 1994; F. Manfredi Selvaggi, La tutela del territorio molisano, Palladino, Campobasso 2000; id., Le strategie d’intervento nell’area del Matese; Matese: le forme del paesaggio, tutti in “Molise economico: bimestrale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura”, Campobasso; nelle annate dello stesso periodico: G. Pace, Parco naturale ed agriturismo per lo sviluppo economico dei Monti del Matese; Aspetti di ecologia umana dei Monti del Matese; F. Russo, Dai Sanniti all’Esercito italiano: la regione fortificata del Matese, SME Uff.storico, Roma, 1991. [10] Così viene rivendicato dall’Associazione Storica del Medio Volturno «Precisamente: l’idea di un Parco interregionale del Matese fu avanzata dal Direttore del Gruppo di studio scientifico- tecnico, Prof. Michele Giugliano, il giorno 24 Ottobre 1975 nella Sede dell’ASMV, alla presenza di un gruppo di studiosi, convocato per esaminare proprio tale proposta, insieme con altre dieci. Naturalmente, tutto quanto avvenne in quella seduta fu regolarmente verbalizzato in apposito quaderno. Ma le proposte per il Matese furono di tale rilevanza che l’ASMV volle pubblicarle nel libro [p.27 ndr] L’Associazione Storica dal 1915 al 1985, edito dalla stessa ASMV nel 1985». [http://asmvpiedimonte.altervista.org/Matese_Parco/Precursori_del_Parco.html]. L’ASMV, nata nel 1915 per iniziativa del prof. Raffaele Marrocco, rinasce come Associazione Storica del Sannio Alifano nel 1965, per rifondarsi nel 1974 come Associazione Storica del Medio Volturno. [11] Archeoclub d’Italia (sez. Piedimonte Matese), Ass.ne Insegnanti di geografia; Club Alpino Italiano (sez. Napoli e Piedimonte Matese); Italia Nostra (sez.Benevento); Legambiente (Caserta, Campobasso, Valle Telesina); LIPU (sez. Caserta e Benevento); WWF (sez. Sannio, Campobasso e Isernia); Istituto del Risorgimento Italiano (sez. Piedimonte Matese); Comitato Parchi Nazionali e Riserve analoghe; Ass.ne Storica Medio Volturno (Piedimonte Matese); Ass.ne Amici di Piedimonte Matese; Ass. Morconese Ambientalista; Ass.Socioculturale cerretese; Centro Studi Naturalistici e Ambientali (Larino); Club Mountain bike (Piedimonte Matese); Gruppo Escursionisti del Matese (Piedimonte Matese); Gruppo Rufrium (Sant’Angelo d’Alife); Ass. Il Borgo (Piedimonte Matese); Sciclub di Castello Matese; Sci club tre pini (Piedimonte Matese); Pro Loco Monteroduni; Pro Loco Letino. Nelle fasi iniziali il Comitato fu coordinato da Geppino Buonomo, presidente del Gruppo Escursionisti del Matese (G.E.M.). Tra gli elementi più attivi all’epoca vanno inoltre ricordati Giuseppe Falvella (responsabile del settore tutela ambiente montano del CAI di Napoli), Carlo Pastore e Giulia D'Angerio del CAI di Piedimonte Matese, Nicola Fusco (Amministratore delle Riserve Naturali Statali del Corpo Forestale dello Stato). Per la documentazione Cfr. A.M.A.-Morcone, Archivio personale Piombo. [12] Discendente dalla nobile famiglia che dette i natali al filosofo ed economista Gaetano, autore della Scienza della legislazione il conte Antonio Filangieri di Candida Gonzaga (Napoli 1924-San Potito Sannitico 2002) esploratore, filantropo, fu fondatore nel 1946 del C.A.I. “Scarponi del Matese”; dal 1991 fu Presidente del Comitato promotore del Parco Nazionale del Matese. [13] La Legge Regione Campania n. 33 del 1° settembre 1993 “Parchi e riserve naturali della Campania” istituiva 11 aree protette; il successivo Decreto attuativo del Presidente della Giunta Regionale n. 5572 del 2 giugno 1995 stabilì la perimetrazione provvisoria del Parco Regionale del Matese. L’effettiva Istituzione del Parco regionale ebbe luogo per DGRC n.1407 del 12 aprile 2002 pubblicata sul BURC n.24 del 13 maggio 2002. [14] Il territorio del PRM è distribuito all’incirca per l’85% in provincia di Caserta (15 comuni) e per il 15% in provincia di Benevento (5 comuni: in prevalenza Cusano Mutri e Pietraroia, ed in modo marginale Cerreto Sannita, Faicchio e San Lorenzello). [15] SIC IT8020009 “Pendici Meridionali del Monte Mutria” direttiva 92/43/CEE 21 maggio 1992 per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, cfr. Regione Campania, Natura 2000-il Progetto Bioitaly in Campania, Tip. Cerbone, Afragola 1999. Dopo il Regolamento della direttiva 92/43/CEE, approvato con DPR 8/9/1997, n. 357, con decreto MATTM del 3/9/2002 (G.U. n. 224 del 24/9/2002) furono emanate le «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000». Con Decreto del 17/10/2007 (G.U. n. 258 del 6/11/2007) il MATTM approvò i “Criteri minimi uniformi per le misure di conservazione relative ZSC e ZPS comprese nella Rete Natura 2000». Con Decreto del MATTM del 21/5/2019 (G.U. Serie Generale n.129 del 4/6/2019) il sito è stato “designato quale Zona speciale di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea”. [16] Il Progetto Integrato “PARCO REGIONALE DEL MATESE” approvato con delibera di G.R. n. 719 del 20/02/2002, nel 2004 ebbe l’assegnazione di € 31.347.983 per la realizzazione di 82 progetti/misure distribuite in tutti i Comuni del Parco e riguardanti: riqualificazione ambientale, recupero di edifici, laboratori, info-point, cartellonistica, valorizzazione di aree naturali ed archeologiche, centri storici, musei, iniziative di formazione e studio, comunicazione e marketing, potenziamento dei servizi, del sistema produttivo e della ospitalità. La ripartizione delle risorse prevedeva: Infrastrutture 52,8% (in gran parte per recupero di strutture esistenti); progetti a iniziativa privata 46,5% (potenziamento di imprese esistenti); Formazione e servizi 25,7% (di cui 18% per attività formativo/didattiche al pubblico; 2,9% per formazione dei formatori; 1,5% per formazione di operatori; 1,3% per marketing turistico rurale e sviluppo di imprese locali culturali e del tempo libero;1,9% per formazione e supporto all’imprenditoria femminile nei settori tessile, recettivo, produzioni tipiche e di qualità). [17] H. D. Thoreau, Walden ovvero Vita nei boschi, pubblicato a Boston (USA) nel 1854, è stato tradotto in numerose edizioni in lingua italiana dal 1920 ai giorni nostri. [18] D. H. Meadows, D. L. Meadows, J. Randers, W. W. Behrens III, The limits to growth, Potomac Associated books, 1972; trad. italiana I limiti dello sviluppo: rapporto del System Dynamics Group Massachusetts Institute of Technology (MIT), Roma 1974 [19] Legge 27dicembre 2017 n. 205 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 – G.U. n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ord. n. 62. Art.1 c.1116 “All'art. 34, comma 1, della legge 6 dicembre 1991 n.394, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti: «f-bis) Matese; (…)”; Art. 1 C.1117 “L'istituzione e il primo avviamento dei parchi di cui al comma 1116 sono finanziati nei limiti massimi di spesa di euro 300.000 per ciascun parco nazionale, per l'esercizio finanziario 2018. Il funzionamento del parco del Matese (…) è finanziato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2019 (…) con euro 2.000.000”. [20] Legge 6 dicembre 1991 n. 394. [21] Tra i 28 Sistemi Territoriali Rurali (STR) della Campania, il STR 02 – Massiccio del Matese comprende 23 comuni, 6 dei quali in provincia di Benevento: Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Pietraroia, Morcone, Pontelandolfo, Sassinoro. Questi ultimi tre, con l’inserimento nella Comunità del Parco Nazionale troveranno una coerente collocazione ai fini delle pianificazioni paesaggistiche, turistiche e delle produzioni agricole cfr http://www.agricoltura.regione.campania.it/pubblicazioni/pdf/territorio_rurale.pdf [22] http://www.parcoregionaledelmatese.it/wp-content/uploads/2019/05/Presentazione_Matese-ISPRA_dic_18.pdf [23] https://www.snpambiente.it/2020/07/22/consumo-di-suolo-dinamiche-territoriali-e-servizi-ecosistemici-edizione-2020/ https://www.snpambiente.it/wp-content/uploads/2020/07/Estratto_Rapporto_consumo_di_suolo_2020-1.pdf [24] Dal 2000 al 2007 la Provincia di Benevento ha mostrato una significativa variazione positiva dei flussi turistici con un incremento del 14,5% degli arrivi e del 38,1% delle presenze (dati forniti dall’Assessorato al Turismo della Regione Campania). Si è anche registrata un progressivo incremento del tempo di presenza media, indicativo della propensione a restare nel territorio sannita più a lungo, grazie alla varietà delle offerte dell’area (turismo rurale, termale, culturale, religioso, enogastronomico, ambientale ecc.) e tendenza a una sia pur limitata destagionalizzazione delle presenze oltre il periodo estivo. Rispetto alla tipologia delle strutture recettive utilizzate, si riscontra la continua tendenza alla crescita della componente extralberghiera (agriturismi, B&B, affittacamere etc.). Circa la provenienza, i dati storici evidenziano come l’attività turistica nella provincia di Benevento sia alimentata essenzialmente da una domanda intraregionale e regionale di “prossimità” (Campania e in minor misura Lazio e regioni centro-meridionali, ibidem p. 9). Un Parco Nazionale si pone quale potenziale attrattore per un turismo nazionale e internazionale. [25] F. Bencardino, I. Greco, Il Sistema Locale di Offerta Turistica nella provincia di Benevento: un modello allo stato embrionale, in F. Bencardino, Turismo e territorio: l'impatto economico e territoriale del turismo in Campania, FrancoAngeli, Milano 2010. [26] Per la provincia di Benevento il DGRC n.579 del 20/9/2017 l’Ambito Turistico Omogeneo stabilito per Legge Regionale 8 agosto 2014 n.18 “Organizzazione del sistema turistico in Campania” coincide con l’intero territorio del Sannio. Le destinazioni turistiche principali della provincia oltre alla città capoluogo, risultano essere Montesarchio, Telese Terme e Pietrelcina, che intercettano oltre il 70% della domanda in ingresso. Al contempo, le stesse località, pur disponendo di una dotazione alberghiera che costituisce circa il 40% di quella provinciale, contribuiscono all’offerta di recettività generale in misura di poco superiore al 20%, laddove quasi l’80% è disseminata in tutto il restante territorio provinciale (fonte: Agenzia Regionale Campania Turismo). Un contributo alla elaborazione del brand Sannio secondo una logica di sistema, così da integrare la rete dei poli di attrazione privi di forza dei propri brand individuali è nello studio CHORD - Cultural Heritage: Exploiting Opportunities for Rural Development cfr http://www.irvat.org/wp-content/uploads/2017/07/StudioChordIta.doc. [27] Centro Studi Confindustria Benevento, Il Sannio: da territorio a destinazione, maggio 2019.

I commenti sono chiusi.

|

Archivio

Gennaio 2023

Categorie

Tutti

Scarica qui i numeri completi della Rivista

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Tutti i diritti sono riservati © Kinetès-Arte. Cultura. Ricerca. Impresa. 2016 |

|

Feed RSS

Feed RSS