|

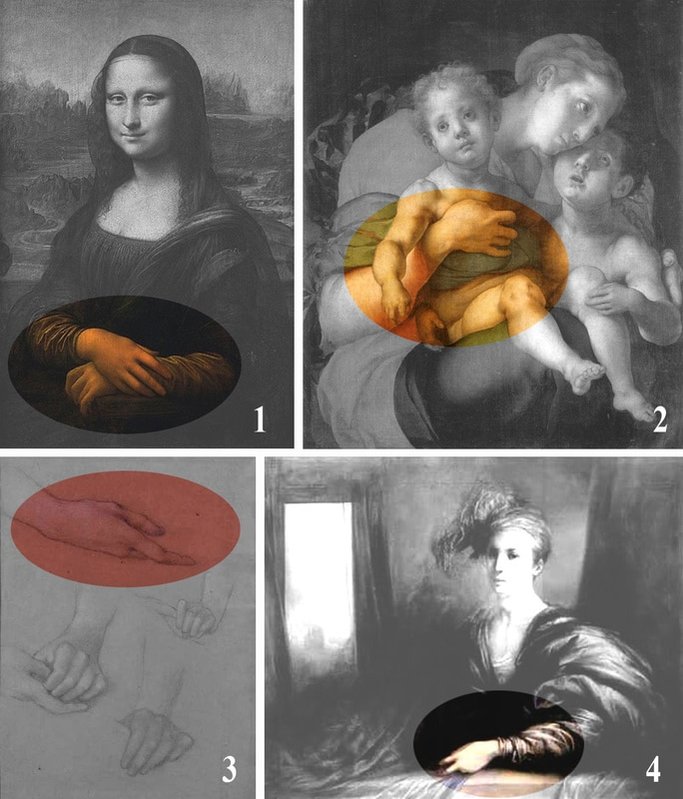

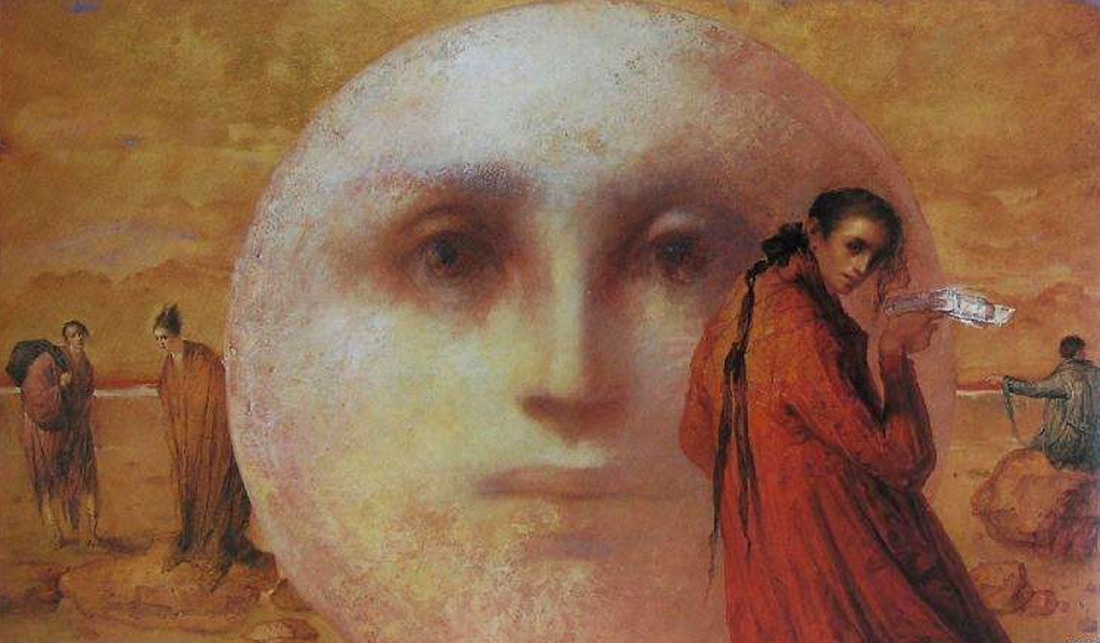

di Gaetano Cantone 1. LE MUTAZIONI IN ATTO E L'ALVEO DELL'ARTE CONTEMPORANEA – 2. GLI ANNI SESSANTA, SETTANTA ED OTTANTA: FORMAZIONE, PROVE E DISTANZE – 3. L’OFFICINA OPEROSA E PENSOSA DI MASSIMO RAO – 4. L’ERRANZA INTERROGATIVA: LA POSIZIONE DI RAO – 5. TIPOLOGIE DELLA RAPPRESENTAZIONE: PAESAGGI, VENTI, POSTURE E MANI, VOLTI, DRAPPEGGI, COPRICAPI – 6. INFINE, LA LUNA.  Fig.1 - Massimo Rao Fig.1 - Massimo Rao 1. Le mutazioni in atto e l’alveo dell’arte contemporanea Nell’interazione tra Beni Culturali e nuova economia bisogna tenere desta l’attenzione sull’irrinunciabile necessità di concreare cultura tra territori diversi per quantità e qualità; diversità di un ambiente, come quello italiano, individuabili nelle afferenti tipologie architettoniche, nell’articolata presenza di opere d’arte, nella composita offerta di produzione agricola, industriale ed artigianale. Una tale ricca diversità va valorizzata mettendo in campo ed in gioco le proprie eccellenze documentate e disponendo di rigorosi percorsi identitari, ben sapendo che ogni attività in questo ambito potrà sottrarci all’imperiosa Babele programmata in cui siamo coinvolti ed anche, cinicamente, posti all’impotenza dinanzi ai modelli culturali omologanti dominanti e vivificanti l’insorgente demotivazione antropologica. Nell’evocata congerie babelica odierna, di nuovo il mito della tecnica insegue il proprio atavico desiderio d’onnipotenza; di nuovo, in quella che Jeremy Rifkin[ii] definisce terza rivoluzione industriale dopo la “sbornia globale di consumismo”, il lascito filosofico dell’epoca che precede non soddisfa la concettualizzazione della generazione che segue, perchè altre trasformazioni incombono in gran parte determinate dalla fluenza perniciosa della tecnica e delle tecnologie; di nuovo, le conflittualità permangono nell’intervallo che intercorre tra uno stereotipato ed attempato Ulisse ed il suo erede Telemaco, peregrinante sulle orme del padre ma vacillante in un inesausto cammino di ricerca. I novelli cittadini del pianeta si trovano così ad inseguire il coriaceo modello di un’osmosi comunicativa, debitrice per aggressività all’impegno guerresco dei mercati del secolo scorso e, per mutevolezza, all’ameboide finanziarizzazione contemporanea dell’economia. Lo scenario in cui oggi l’arte contemporanea si trova ad agire appare simile ad un fiume nelle cui molte secche si sono arenate le individualità creative, incagliatesi a causa di un’autoreferenziale soggettività sempre più spesso inconsapevole di sé, dei propri percorsi e degli alvei culturali cui soggiace. L’arte, nella sua articolata struttura, ha ri-trovato nel nostro tempo un ruolo ancillare e secondario dal punto di vista produttivo, mentre ha assunto nell’elaborazione culturale un ruolo paragonabile ad una decorativa madamigella di corte, ininfluente sulle Accademie stabilizzate e sul loro indotto. La matrice antropologica di uno scenario così delineato trae origine da una lenta ed inesorabile deriva culturale che, soprattutto nell’impostazione datagli negli anni ottanta del Novecento, ha voluto declinare – in tutti i modi e impegnando il vasto repertorio delle tecniche massmediatiche – un incomprensibile primato dell’emotività incolta, cresciuta e suffragata nelle anguste forre metropolitane d’una immarcescibile civilizzazione consumistica; incultura che ha albergato con surrettizia lucidità nella mondanità dei mercati ipotizzando un’artista neo-selvaggio di formazione socio-culturale, in questo frangente, sotto l’egida di quella Mildcult preconizzata da Dwight McDonald[iii] negli anni sessanta del Novecento. Da sottolineare che per la cosiddetta società borghese, presa in consegna e/o ereditata dagli ultimi decenni dell’Ottocento e dai primi decenni del Novecento, sono intervenuti forti fattori destabilizzanti come i veloci cambiamenti prodotti dalle scienze e dalle tecnologie, il proliferare del consumismo e il tentato ‘ingresso’ delle masse popolari sulla scena politica[iv]. 2. Gli anni sessanta, settanta ed ottanta: formazione, prove e distanze Sono sempre più rare e spesso misconosciute o incognite al gran pubblico delle mostre alla moda le esperienze artistiche maturate, già a partire dagli anni trenta e passate per il secondo dopoguerra[v], con un fare orgogliosamente appartato nei confronti del proscenio di successo. Si tratta del lavoro e delle vite di artisti che, anziché percorrere le strade della sola cooptazione da parte del “sistema arte” (galleristi, critici e collezionisti) hanno arricchito la propria opera della risemantizzazione dei linguaggi, approdando ad un’inquieta officina di sperimentazioni e di dubbi non certo sostenibili e legittimabili con i lemmi di un marketing di comodo[vi]. Perchè in questi anni di ricerca, e comunque, di novità inseguite – forse anche perseguite tra vanità e bramosia – vi sono stati artisti che hanno elaborato invece le proprie prove discosti dal mondo dell’investimento finanziario, a volte perfino imbarazzati dinanzi ai grandi connaisseurs o agli opimi collezionisti? Possibile che nella marea montante ed ancora inesausta dei tanti creativi di allora, un alto livello qualitativo facilmente rintracciabile nel lavoro paziente e disciplinato di Massimo Rao non abbia trovato gli approdi necessari? In questi ambiti si colloca l’operato, affaticato ma caparbio, di alcuni artisti “fuori contesto”.  Fig.2- Massimo Rao, Il Padre Rosenkrentz consola e tace Fig.2- Massimo Rao, Il Padre Rosenkrentz consola e tace Il contraddittorio secondo dopoguerra[vii] – sebbene abbia posto steccati e barriere tra scuole e formazioni diverse, sebbene abbia tentato di limitare il ruolo degli artisti a meri sostenitori d’una partigianeria culturale dall’imponente assetto ideologico e sebbene vi dominasse la battaglia tra astrattisti e realisti che oscurava tutto il cielo del dibattito – ha condizionato la ricerca italiana con vivacità ma soprattutto ha contribuito a sopravvalutare, sull’onda di quanto si verificava sul piano internazionale, il peso delle “poetiche” personali finendo così per svilire l’idea di gruppo o di movimento. Una volta rinchiusa la ricerca nell’ambito soggettivo, ci si è posti anche la responsabilità culturale che ogni artista di qualità assume nei confronti del proprio contesto antropologico, dovendo fare i conti definitivamente con l’auto-committenza cui è pervenuta l’Arte Moderna. Ciò che ha denotato un gruppo o un movimento di “avanguardia” è stata l’iniziale adesione a dei princìpi – o a teorie o a poetiche – che distillano le regole combinatorie di un ‘fare’ comune (un poiein collettivo). Ogni artista vi aderisce recando il proprio contributo con gradi diversi di coerenza, come nel movimento futurista o negli appartenenti a gruppi alla stregua dei surrealisti o della Neue Sachlichkeit e dei Co.br.a; la non uniformità della loro produzione ha permesso, in un secondo momento, di separare tra loro le individualità. La categoria di “nuovo” tornava – dopo quanto era accaduto nei primi decenni del secolo – ad occupare i progetti dei creativi fino ad una riproposizione dell’impegno tecnologico nella prassi artistica (con l’optical, l’informale, il neo-astrattismo, la Land art, ...), utilizzando nuovi materiali provenienti dal campo della siderurgia, delle plastiche e del tessile, combinandoli con pigmenti industriali in un tripudio definito “polimaterico” e con altre acconce formulazioni lessicali atte a rendere criptica ed elitaria la lettura critica delle opere. Si ritenne anche, sulla scorta dell’epica delle avanguardie, che i materiali dovessero contribuire a nuove semantiche ma si è compreso che essi non esaurirono le istanze della qualità; l’opera non consiste, infatti, nel polimetilmetacrilato utilizzato come superficie translucida o in un veleno per topi impegnato come un giallo cadmio; l’opera è e resta una quaestio di preminente pertinenza estetica.  Fig.3- Massimo Rao, Poeta rimasto senza parole Fig.3- Massimo Rao, Poeta rimasto senza parole In quegli anni si trasforma ovviamente anche l’idea di bellezza nell’andirivieni rutilante tra Europa e Stati Uniti d’America e non solo con il predominio planetario della cultura occidentale; alcuni artisti, in particolare, sostituiscono le virtuose vestali della critica sul piano ideologico. Si pensi, ad esempio, al ruolo della Pop art, con il suo abbecedario e la sua grammatica totalmente fondati sul feticcio della merce e della civilizzazione neo-consumistica. La visualità del marketing aziendale diviene soggetto dell’opera e la sua trascrizione tecnica, nella factory di successo, occupa una riproducibilità afferente le tecnologie di pertinenza industriale. Perchè un artista come Massimo Rao avrebbe dovuto entrare nella scia massmediatica di uno stile così perentorio ed affermativo, già iconicamente stereotipato nelle sue proposte? Forse la lunga tempesta dell’innovazione e la stessa coazione al nuovo avrebbero dovuto separarlo dai suoi studi e dalle sue riflessioni sulla linea simbolica (neometafisica) dell’arte nella pittura europea? Rao, di provincia ma non provinciale, non ha assunto negli settanta ed ottanta del Novecento una posizione neghittosa; anzi ha colto, al di là dell’ondivaga posizione dei tanti pittori che già occupavano quote interessanti di mercato, l’istanza di un approfondito confronto con lo specifico e stupefacente linguaggio dell’arte e delle sue innumerevoli ‘storie’. Il “nuovo” che Rao ricercava consisteva nello sguardo, finalmente sgombrato da ogni ideologismo, con cui rapportarsi ai superlativi codici della pittura: il futuro consisteva nella selezione da attuare, era nel guardare alla costruttività della forma ma, soprattutto, s’inverava nell’interconnessione, al di là delle epoche e degli avvenimenti esemplari, di tutto il patrimonio figurale da rinvenire in ciò che appariva, storicamente, già dato. Interconnessione che – l’artista ben lo comprendeva – non poteva realizzarsi se non in un’attiva e concreatrice manipolazione analitica; il pittore sarebbe stato obbligato a convocare poi sulla propria tela quegli stessi codici tanto complessi ma divergenti dalle sperimentazioni dei movimenti denominati avanguardie. Negli ottanta del Novecento però quelle prove furono scambiate per altro e cioè per un burocratico esercizio passatista della forma picturandi, che erroneamente fu definito anche “pittura colta”[viii], inserendo le ricerche in un unico calderone. Il guardare al solo dipingere all’antica non giustificava, e non giustifica tuttora, la scarsa considerazione della critica; una causa del diffuso pregiudizio nei confronti della pittura “figurativa” consiste nel diffuso ed incolto dilettantismo, fatto di prove artistiche da dimenticare e dall’ambizioso scarso talento, di questa naïveté funesta. L’esercizio del controllo pittorico ha posto Massimo Rao in una posizione autonoma, né racchiudibile in formule di comodo aggreganti, né assimilabile a quel naturalismo bozzettistico che ha connotato il mercato di alcuni maestri pur ribelli in giovinezza e divenuti iterativamente “saggi” nella maturità; Rao, infatti, non ha perseguito l’illustrativismo animoso di un Renato Guttuso o l’iscrizione al plotone dei fedeli della pop art all’amatriciana, come Mario Schifano, Franco Angeli o Tano Festa; Rao si è risparmiato anche l’ambiguo percorso lungo il crinale cripticamente soggettivistico di un Cy Twombly[ix]. Rao è su tutt’altro pianeta; nel suo peregrinare ha accumulato con oculata sapienza emozionale: a - consapevoli riferimenti iconografici che assumono il ruolo di “complici”, b - precise modalità nella composizione dell’opera, con lineare ripartizione geometrica che, una volta avviata l’opera, lo lascia libero anche di “divagare”, c – accorgimenti formali per la soluzione dei suoi ‘crucci’ delineativi, soluzioni che egli attinge da una sorta di proprio repertorio–manuale scaturito da una lunga serie di osservazioni e di comparazioni, d – selezione delle cromie ammissibili, a seconda del soggetto dipinto, per la “costruzione” della scala tonale complessiva. La qualità della sua produzione riposa sulla convinzione, matura fin da sempre in lui, che la memoria dell’antico persiste nelle moderne identità non come un imprinting dato “biologicamente” ma come interlocutrice stabile della conoscenza dell’arte e dei linguaggi ad essa afferenti, nonché delle connessioni possibili con l’autenticità percepibile; con il “patto” che l’arte, a coronamento della propria relazione con la realtà, statuisce con un’evenemenzialità non priva di tensioni teoriche. Gombrich, non a caso riferendosi alle ricerche del multiforme Aby Warburg, può scrivere: «...Warburg pervenne alla fine al problema etico. La domanda alla quale consacrò la sua biblioteca, “che significato ha la sopravvivenza dell’antichità per l’uomo occidentale ?”, era in fondo una vitale questione etica. L’antichità rappresenta un’eredità con la quale ci dobbiamo confrontare; ma la decisione sta sempre in noi stessi»[x]. Gli artisti che rifiutassero un rapporto d’interlocuzione con la storia disciplinare incorrerebbero in un artificioso ‘giardino d’infanzia’ ove tutto avverrebbe per partenogenesi o potrebbero esser abbacinati da un’ideologia dell’ex novo, vero parametro incubo delle avanguardie, anche recenti.  Fig.4- Guido Reni, Atlanta ed Ippomene Fig.4- Guido Reni, Atlanta ed Ippomene 3. L’officina operosa e pensosa di Massimo Rao In molti suoi elaborati v’è testimoniato il suo rovello nel disegno: esplora, cita e riprende il delineato di Pontormo o di Bronzino, s’inerpica lungo le sanguigne dei Carracci – la cui scuola, Accademia degli Incamminati, si basava proprio sulla disciplina del disegno – o compulsa l’Atalanta e Ippomene di Guido Reni – una cui versione è conservata proprio a Napoli, alle Gallerie Nazionali di Capodimonte e quindi fruibile da Rao direttamente – e non s’arrischia a sorvolare sul fluente apparato scenico di Giambattista Tiepolo, che s‘è trovato in particolare stato di grazia negli affreschi del Palazzo Reale di Madrid. La consonanza con le opere dei maestri della pittura nasce certamente da un’Einfühlung irrobustitasi con il tempo; regolando le sue composizioni e le lussuose cromie in sintonia con i codici rinvenibili da lui nelle opere di riferimento, sancisce il linguaggio pittorico come elemento identitario anche dell’artista moderno. Massimo Rao appartiene al patrimonio collettivo dell’intero Sannio, la sua opera è però soprattutto sostenuta dalla memoria affettuosa che intride tutti coloro che l’hanno amato[xi]. Rao va ascritto tra quegli artisti contemporanei che hanno prescelto la strada impervia, non certo alla moda e non sicuramente di facile accesso, di un serrato confronto con tecniche raffinate di restituzione; nella decrittazione delle sue sperimentazioni pittoriche e grafiche si rinviene un’importante attività laboratoriale che attinge alle esperienze consolidate senza il timore di coinvolgimento di mezzi vari e commisti. Tra i vari compiti d’artista che Rao s’è dato, v’è stata la necessità di supportare la “narrazione” neo-metafisica delle sue immagini con un ductus sapiente e già consapevole d’essere ‘linguaggio’, con tutto quel che ne segue sul piano semantico. L’apparente messa in scena – d’attenzione barocca – al gioco del nascondimento coinvolge in Rao il turbinio dell’apparire ma anche la ricerca inesausta e conflittuale della bellezza in ogni oggetto del creato, in ciascun apparire del vitale, in qualsiasi spazio che ne consenta l’esistenza, perfino in una nicchia o in un basamento. Il lavoro di Rao non può essere legato al solo suo mondo “poetico” – termine abusato dalla critica d’arte –, e pensato come sospeso tra mistero attivo e metafora infinita dell’esistere, consapevole d’una renovatio neo-metafisica: ciò che intriga molto, ed inquieta forse i distanti, è che l’intera opera di Massimo Rao, fin dalle iniziali prove d’allievo – ove sono riconoscibili gli influssi di alcuni maestri del Liceo artistico da lui frequentato[xii] –, ha anelato alla consapevolezza d’un linguaggio strutturato e sostenuto da una tecnica professionale e d’attenta analisi semantica del patrimonio artistico e, diciamolo pure alla maniera antica, del “mestiere d’artista”; una sorta di metalinguaggio che contiene la messa in rappresentazione e l’articolazione ‘lessicale’. Gli equivoci sull’arte contemporanea sono intrisi d’una perenne e conflittuale faciloneria in cui molti ‘artisti’ nascondono la loro grama e abborracciata assenza di mestiere. Il mestiere è fatto di studio, di sperimentazioni ma anche di letture, di puntuali riflessioni, oltre che di prassi e manualità, meglio se esplicate soggettivamente e non per interposte persone. Bisognerà, anche in relazione alla sfida che la complessità ci pone costantemente, gravare di nuovi fardelli e di rinnovate responsabilità la gerla delle nostre conoscenze, se ammettiamo come prova dell’esistenza dell’arte la sua stessa ritrosia a vedersi racchiudere nelle trite ricette à la page. 4. L’erranza interrogativa: la posizione di Rao Una premessa. Tra le figure metaforiche che gli ultimi anni del Novecento ci hanno consegnato v’è quella dell’errante. Nel suo procedere l’errante è sovraccaricato di dubbi anziché di certezze ed è privo delle risposte provenienti dagli abachi contenuti nei manuali ideologici. L’errante interroga i confini, li esplora, li scandaglia con pazienza conoscendone la loro natura ameboide; l’errante pone così al centro della riflessione sulla realtà anche la vitalità degli altri confrontandovi il proprio bagaglio. Chi ritiene di possedere la verità, sul piano etico e sul piano estetico, infatti, non può e non osa verificarne la legittimità culturale, semplicemente la usa come un grimaldello per entrare in luoghi sottratti al ludibrio delle folle. L’errante è invece un appartato indagatore, un morigerato sontuoso collezionista che lascia scartafacci d’appunti e frammenti di bellezza nelle tappe del suo vagabondare poiché non ritiene possibile accumulare senza disperdere o avere senza dare. L’errante coniuga l’ieri e l’oggi con il domani perchè la memoria gli è organicamente funzionale: nelle mutazioni dei luoghi, delle icone e delle parole egli coglie il loro persistere e il loro negarsi; l’erranza scandaglia le teche dei saperi per arricchire una gerla in grado di contenere le tensioni dell’umano e non per esibire una facies di retore professorale. L’erranza educa al dubbio, lontano dalle sideree certezze consolatrici; gli artisti alla fine del secolo scorso hanno rinvenuto nel dubbio un elemento identitario in grado di ricongiungere produzione individuale ed immaginario collettivo.  Fig.5- Massimo Rao, Luna Fig.5- Massimo Rao, Luna In Rao luoghi, icone, parole posseggono la saggezza dell’abbandono o meglio del distacco immalinconito ed ironico assieme; in lui il dubbio ha segnato i movimenti dei personaggi, ha ipotizzato le torsioni dei corpi quasi sempre pronti alla seduzione o all’arrendevolezza supina. Vi sono opere che certificano i sensi nel costruire il desiderio: il possente personaggio nel dipinto Luna[xiii], del 1987, si presenta tonico, con una spalla denudata esibita nelle vesti di un improbabile efebo; è, per l’appunto, apparizione scenica d’un nerboruto spaccalegna in sosta vanitosa e senza grazia alcuna che scivola verso il riguardante in un movimento da genio della lampada. Il pennello indugia sulle vesti, sulla capigliatura arrubinata come un copricapo dalla forma ruspante e smosso dal vento e sulla tenda: tutto nella medesima torsione in diagonale. È proprio la parola LUNA, vergata come un’incisione sulla pietra che fa fondale, a tentare una mediazione tra la fisicità del ritratto e l’evanescenza, forse effimera, forse tutta umana, che quel titolo impone al nostro immaginario. Una parentesi. È evidente che per ciascun artista si stabilisce la relazione tra ciò che possiamo definire “iconismo del contesto” e tutto quello che costituisce il “corpus iconografico dell’artista”; entrambi sono elementi complessi e cooperanti, con portata diversa, alla formazione di ciò che designiamo “immaginario collettivo”. Il primo fattore enuncia un principio incontrovertibile: alla storicizzazione di un determinato periodo contribuiscono i codici visivi, utilizzati consapevolmente o inconsapevolmente. Lo “stile” d’una epoca racchiude i segni che lo hanno determinato in un coagulo di costanti formali e di invarianti concettuali. Tra le soggettività diverse che si relazionano tra loro e l’oggettiva comparazione dei segni si stabilisce un circuito in cui la creativa reattività dell’arte interviene con discrezione e non sempre ottenendone la condivisione. Ancora oggi, ad esempio, opere di ottanta anni fa stupiscono un pubblico a basso tasso di crescita culturale poiché i relativi codici non sono tra loro relazionabili pur nella similarità delle tecnologie impegnate (la telefonia, il computer, la stampa,...). L’affermazione dei codici linguistici però non dipende più dal grado di scolarizzazione del fruitore quanto dalla loro iteratività nel sistema delle comunicazioni di massa. Un Picasso o un Warhol lo si riconosce per la diffusa veicolazione delle opere, ma non è detto che siano percepiti come organici ad un linguaggio. A tutto questo gli artisti provano a dare una risposta in progress, che è e permane un tentativo laboratoriale, dignitoso se consapevole e subculturale se inconsapevole. 5. Tipologie della rappresentazione: Paesaggi Ogni scena ha la sua necessità morale, si incupisce finanche tutto lo spazio delineato; il chiaroscuro, tra sciabolate di luci e ombre accorrenti, prova a velare ogni spavalderia triste dell’animo, l’artista guarda guardarsi nel non sostituirsi al personaggio, discretus quindi, con discernimento. Anzi tenta di essere ironicamente presente in qualità di spettatore lucido ed attento a ciò che sta per divenire. L’artista agita il suo fluire severo in un “cupio dissolvi” frugalmente pensoso, né platealmente effimero, né ingenuamente retorico o nevrotico: forse avverte l’obbligo di ricomporre il “vizio di vivere” in un altrove, in altri luoghi dove le diversità si relazionano in maniera armonica e non guerresca, belluina o sopraffattrice. Gli eventi sembrano scomparire nelle opere di Rao, ad essi si sostituisce una sospesa atmosfera che appare, come già sostenuto, di natura neo-metafisica. Alla linea dechirichiana che resta accumulativa e dominata, nonostante l’apparente eradicazione dalla Storia di ciò che vi è rappresentato, da un compiaciuto horror vacui, Rao sostituisce ricomposizioni di un’alterità fisica, visiva e psicologica immettendovi, a volte, con intelligenza strategica una nuance ironica che tutto mette in crisi senza darlo a vedere. Quale è la formula adottata? L’artista sannita ingloba in un rappel all’autonomia dell’arte la qualità dei riferimenti e la compostezza sapiente delle tecniche: in una fluidificazione costante della messa in scena scompaiono gli elementi del contrasto ed assumono priorità quei dialoghi muti, fatti di sguardi di coinvolgimento lanciati al riguardante, delineando i movimenti delle vesti, il lucore trattenuto dei cieli, il graduale chiaroscuro degli spazi e degli oggetti: la mano di chi vi è ritratto tocca con levità una luna o una veste; quella mano, che è figlia del gran disegno affinatosi tra i secoli, alla fine indica l’esserci di ogni individuo e la mutazione nel farsi del viaggio della direzione. Quasi tutti i personaggi di Rao non sono pensabili fuori da una scena che li contiene, non possono essere declinabili con altre cromie – spesso diversissime tra loro nelle varie opere –, non esistono se non nella maniera con cui l’artista li ha convocati sulla tela. Non so se sia plausibile l’idea dell’artista che attende la “visita” dei propri fantasmi esprimendo egli stesso profonda stupefazione per quanto accade; sappiamo invece che l’interiorità vanesia e nemmeno condivisa anela comunque alla tracimazione, costruisce processi e percorsi, trova vie inconsce per giustificare la propria presenza, prendendo alla rinfusa – senza discernimento – dal corpus iconografico. Nelle opere di Rao i paesaggi, che ‘ospitano’ gli accadimenti, aspirano a divenire scena tersa e sospesa ma la tenzone interiore, proprio per uno nato in un Sud schiacciato dall’uniformante stasi, sembra aspirare a vedute alpine con la loro nuvolaglia agguerrita, memore dei cieli barocchi o neoclassici[xiv], ma anche della contratta pittura di un Caspar David Friedrich[xv] ove le forme degli esseri viventi – gli adusti alberi, le ritrovate vestigia solitarie o i rari testimoni umani del mistero del creato – scaturiscono da una medesima frattura fra sensuosità rattenuta e pacificazione dei sensi. Rao assomma l’opulenza della pittura italiana alle minute restituzioni dell’intensa stagione del seicento[xvi] e del settecento[xvii] mitteleuropei, distillandone le tipologie tramite uno sguardo aduso ad indagare non solo la realtà ma soprattutto la pittura, a scegliere anzi la pittura come culla dell’essere immergendovi l’animus e ricomponendovi il lascito linguistico. Il paesaggio/scena suffraga i personaggi anche nella loro strutturazione cromatica sia per organicità dei toni, con cui viene definita l’intera superficie, sia per contrapposizione dei sottotoni nella relazione caldo/freddo. Rao dagli esperimenti della pittura tardosettecentesca e ottocentesca appronta una tessitura composta di velature sovrapposte in modo tale che qualsiasi superficie dipinta si presenti riccamente screziata, animata da pennellate diverse e da diversi toni. Dalla lezione di Constable e di Turner in particolare ricaverà un impasto quasi materico, assimilando sfondo e primi piani, riducendo la distanza tra luce e ombra, drammatizzando, come nelle ultime opere, anche ciò che si presenta quasi impalpabile come le fluenti vesti con cui i silenti e dubitativi personaggi si provano a “calcare” la scena approntata. Venti Sembra che anche i venti siano dipinti e resi organici a quella sospensione vitale, corroborata dal dubbio che sta per esprimersi e che informa una pittura elaborata ma arresasi nell’essere solo frammento, se non relitto. Sono questi i venti che recano lindore ai cieli pur provenendo da un estenuante lavorìo affaticato, sebbene non trovino accoglienza nel silenzio della luce solare, troppo lontana perché ingerente e assertiva. Nubi Le visioni dell’esteso universo[xviii] aggrumano rocce e nuvole e narrano di raffronti reconditi, forse appena percepibili ed ancora immersi nei fiotti di sole. Nella fatica di sottrarre il paesaggio alle paludi si fa palese l’assenza dell’umano, tra terre e cieli che accolgono promettendo l’umbratilità perenne. Eppure la grafia degli elementi naturali è semplice, quasi elementare per la tipologia scelta, ma è tale solo in apparenza: il cielo è “disegnato” da nubi cumulinembi, da cirri con le loro scie biancastre, da nembostrati dall’intenso grigio scuro con tonalità quasi bluastre. A volte, compaiono imponenti nuvole che, tetragone nella loro incombenza sovrastano le rabbuiate cime di montagne, d’Alpi nordiche o di Dolomiti toniche nel loro chiaroscuro attivo: sono queste nubi che lasciano tracce d’una bizzarra luce, frammiste a flebili striature. Nubi stratocumuli si prestano ad essere quinte oscure se non funeree per squarci improvvisi, ma lontani, di un chiarore che si mostra epifanico d’una solare giornata per una vita lieta. Masse di nuvole dunque s’inseguono invano, comunque marchiate dalla solitudine, come personaggi cui è tolta la parola. Nell’intervallo instabile che intercorre tra l’oblio della notte, che tutto ottunde ed il suo sfinimento, ecco che il sole appare come prossimo – quasi subitaneo, quasi istantaneo e veloce – al disvelamento della diurna fatica, appartata dietro un cumulus humilis. La quinta antistante[xix] invece è una composita, ricca e animosa stratificazione di rocce: è lì a comporre promontori, dai preziosi minerali, che emergenti dal buio dell’infinito universo (che non recalcitra dinanzi alla storia) appaiono come rughe profonde a contorno di una sorta di mare della verità, ammesso che esista un mare almeno su quella Luna che Rao auspica, promette, suggerisce titubante ed a volte finisce anche per dipingere.  Fig.6- Massimo Rao, Nella torre presso la Villa di Faustina Fig.6- Massimo Rao, Nella torre presso la Villa di Faustina In un’emblematica opera quale Nella torre presso la Villa di Faustina[xx] le aspre vette recano tracce di innevati giorni, bluastre non soccorrono un ritratto di donna abbigliata con vesti di flessuosa seta in ocra dorata e pervinca, con una fascia alla vita d’un rosso cadmio intenso. Alle spalle v’è un muro composto di larghe lastre di pietra, dal colore frammisto di Terra di Siena bruciata e screziato con pennellate di un sottono Verde vescia, che separano la figura in primo piano dal retrostante paesaggio che occupa circa un ottavo dell’intera superficie: poco più di un varco, quindi, incuneato sul lato sinistro di chi osserva. L’intensità corrucciata e tesa del volto, circondato da una scarmigliata pettinatura che suffraga l’espressione del viso, si confronta con il conflitto di una natura in sommovimento quale s’intravede nella lingua di paesaggio: l’inquieta interiorità del personaggio raffigurato e la turgidezza delle rocce paiono direzionate dalla medesima sospensione temporale. Lo spazio della tela è visivamente occupato dalla piramide della figura mentre la luce scende dall’alto e la quiete penombrale fa da corona alle tremule schermaglie di luce sui vestimenti. Solo lo sguardo non teme la fine silente delle cose. Posture, mani Nella pittura di Rao v’è sempre un testimone, un personaggio che concentra su sé il ruolo gerarchicamente individuato di “protagonista”. Protagonista di che cosa? Egli è, allo stesso tempo, responsabile dello spazio in cui insiste e animatore/fruitore degli elementi che compongono la scena, perchè di messa in scena si tratta. Il personaggio, oltre ad essere il catalizzatore del senso di quegli elementi posti al nostro sguardo, è lì ritratto a mo’ di suggerimento per le ragioni che Rao ha volutamente reso fluide, corroborate da titoli impervi per la decrittazione. L’artista, infatti, opta per non scendere didascalicamente sul piano della realtà, sceglie la via della simulazione di realtà, percorrendo il verosimile non la trascrizione burocratica del naturale o di ciò che simile appare.  Fig.7- Massimo Rao, Trionfo del tempo e del disinganno Fig.7- Massimo Rao, Trionfo del tempo e del disinganno Titolata suggestivamente Trionfo del tempo e del disinganno[xxi], la tela è dominata da un forte e teso chiaroscuro; organizzata lungo la diagonale che s’incrocia con i piani orizzontali presenta in buona luce calda il volto del personaggio dall’ordinata capigliatura fulva. Antistante, come illuminato da uno spot di scena, un parapetto è vividamente dipinto con l’evidenza delle fratture che il tempo ha lasciato sulla pietra, corroso dai venti e dalle intemperie sembra un angolo di giardino appartato, a cui sale l’umidore della pioggia appena cessata. Subito dietro v’è il personaggio ritratto, vestito dei colori della notte, che rimanda ad un Tadzio manniano[xxii] più maturo ma che s’offre, ancora, allo sguardo del suo von Aschenbach. A questo soggetto l’artista ha dedicato altre opere e studi, simili per impianto, in cui sono disegnate braccia e mani[xxiii]; anche qui Rao chiarisce il proprio repertorio iconico: dal disegno minuto delle vesti e dell’anatomia delle mani paiono evidenti i riferimenti ai dettagli leonardeschi della Gioconda, come nel viluppo delle maniche e delle delicate e crespate pieghe, o alle modalità grafico-pittoriche di Burne-Jones[xxiv]. Le mani nell’opera di Leonardo si abbandonano congiungendosi tra loro come a voler godere d’una serena contemplazione della realtà; le mani in Rao, invece, sono in tensione muscolare alla maniera del Pontormo[xxv], smagrite, nervosamente articolano piccoli movimenti che richiamano disagi consolidati dal tempo e segnali allarmati nei riguardi dello spettatore, cercano l’aria, desiderose di carezze. Tutto dintorno tace o si compone in una scarnificata veridicità assommando tendaggi, drappi, vesti ed oggetti. Sul parapetto in primo piano riposano un cristallo dai diseguali tagli geometrici ed una carta spiegata e sviluppata in orizzontale: il cristallo rubino diviene febbricitante punto d’attrazione cromatica mentre la carta nella sua vecchiezza sa di antico studio, di lettera dolente, di testimonianza giunta chissà da dove, le cui pieghe illuminate, con luce radente, narrano della smemorata memoria del mondo. Volti Nei dipinti di Massimo Rao il personaggio ritratto raramente ha un’anagrafe: egli è sulla scena come se fosse già un’opera titolata in maniera anonima, come dipinta da un manierista come Bronzino[xxvi]. Nel dipinto di Bronzino Ritratto di giovane uomo con libro sembra che l’effigiato voglia imporre se stesso ma, al di là della stratificazione simbolica, sta enunciando che come principale caratteristica della propria personalità v’è l’amore per il sapere (forse la poesia) e frattanto senza disambiguare il maestro manierista lascia all’effigiato, come fosse un appunto preciso d’anatomia, lo strabismo. Rao ne coglierà la lezione: l’universo intero è per lui composto dalla sua stessa complessità che si somma alle presenze individuali che la sostanziano.  Fig.9 1- Agnolo Bronzino, Ritratto di giovane uomo con libro 2- Agnolo Bronzino, Ritratto di Laura Battiferri Fig.9 1- Agnolo Bronzino, Ritratto di giovane uomo con libro 2- Agnolo Bronzino, Ritratto di Laura Battiferri Laddove il confine tra espressività ironica e intenzione estetica supera con felice baldanza qualsiasi impasse è nella tela titolata Monsieur Troublet, Ornitologo[xxvii] dipinta nel 1980. La gran figura campeggia su tutto il riquadro, l’ampia veste di giallo cadmio sembra una mongolfiera in espansione, così come la gorgiera che incornicia il largo volto, ratificato nell’enfiatura di un sorriso compiaciuto, come se stesse consegnando la propria imago alla memoria imperitura dei posteri; sullo sfondo il superbo declinarsi delle nubi stabilisce il senso della finitezza: i neri cumuli vanno velando le rocce e l’ancora lucente valle. Gli uccelli: uno s’è sistemato placidamente sulla spalla dell’ornitologo, l’altro è sulle dita della mano in attesa di spiccare il volo.  Fig.10- Massimo Rao, Monsieur Troublet, Ornitologo Fig.10- Massimo Rao, Monsieur Troublet, Ornitologo La grande Luna compare anche qui in primo piano ed altre sagome/lune si adagiano nel paesaggio. I capelli dell’ornitologo sono radi in sommità e sembrano piumette collocate per incorniciare un volto che esibisce una fisiognomica d’elezione: l’ornitologo è un dotto appassionato di volatili e sta forse per tramutarsi anch’egli in un uccello, libero di librarsi nell’aere che promette pioggia e vento. Nella piramide che inscrive il protagonista, in quella sorniona ed ironica resa dei tratti del personaggio, nella postura tesa ai segni che enunciano gli interessi, la tela sembra aver fatto proprie alcune esperienze vivide di un’altra opera di Agnolo Bronzino. Ne Il ritratto di Laura Battiferri[xxviii] l’artista ha racchiuso con sofisticata sapienza ed intelligente ironia il senso reale del suo rapporto platonico e letterario con l’algida poetessa, moglie dello scultore Ammannati, il cui imponente profilo emerge su tutto il corpo, sul longilineo collo, sulla verginale e plissettata camicia bianca, sulle sete nere e vinaccia che avvolgono il resto della figura; le mani invece, che reggono con orgoglio un libro di sonetti del Petrarca, non possono nascondere una delicata morbidezza di sensualità rattenuta, di tensione realmente amorosa e, al medesimo tempo, d’ambiziosa e misteriosa clausura muliebre cui partecipa anche lo sguardo, puntato avanti a sé caparbiamente come una vestale che aspiri all’ascesi, lontana dalla carne che freme. Bronzino regge l’impalcatura grazie alla non riposta ed amorevole ironia con cui perfeziona il ritratto della poetessa: è questa una lezione che Rao terrà presente proprio in Monsieur Troublet ove la buffa ed inquieta figura dell’ornitologo immaginario sembra attendere, con il suo infantile sguardo puntuto, consenso e plauso alla sua scienza, senza fine. Anch’egli, come la poetessa di Bronzino, tende ad una castità serena, cui perviene anche l’agognata bellezza di molte creature viventi ma che hanno attraversato il mondo senza godimento, quietando nel loro animo le pulsioni a favore di una riservata e spenta passione .  Fig.11- Edward Burne-Jones, Studio di drappeggio Fig.11- Edward Burne-Jones, Studio di drappeggio Drappeggi In tutte le sue opere Rao non s’è voluto sottrarre al fascino su lui esercitato – fin da giovanissimo – dalle sete, dai rasi, dai broccati o dai profondi velluti con cui ha paludato i suoi personaggi per la scena che occupano. La grazia flessuosa, sensuosa e lussuosa che permea le tele, con le soluzioni di riquadramento geometrico in diagonale o di un inviluppo a spirale o ad elica, deve molto alla tecnica con cui i panneggi, le tende e i drappeggi sono dipinti. Nell’uso d’una base cromatica di semitono su cui si stendono velature successive e progressive, egli stende i colori progressivamente più chiari per rendere più flessuoso il chiaroscuro; infine minuti bioccoli di colore più chiaro evidenziano il massimo relativo della luce. La resa pittorica è complessivamente dominata da una scala di toni che Rao stende con rigorosa gradualità, ciò vuol dire che il punto più alto di luce può essere dato da un semitono ottenendo una coerenza percettiva delle cromie, ricordandoci un’antica regola del mestiere di pittore che i bianchi possono virare verso un’alterazione scurente ed ossidante[xxix]. La meticolosa restituzione, l’accorto comporsi d’ogni piega e lo snodarsi dei tessuti finissimi delle sue dame e dei suoi cavalieri che appaiono tutti ornati di bisso, devono molto ai disegni barocchi e settecenteschi ma soprattutto sono debitori all’opera dei preraffaelliti che Rao, in solitaria controtendenza, evidentemente assume nel suo comporre; soprattutto in Burne-Jones[xxx] egli sembra rinvenire gli elementi di un disegno accurato ed ampio e di un colore che rinnova anche al gusto contemporaneo le raffinate sperimentazioni del movimento dell’Arts&Crafts, propugnatrice di una colta reattività all’industrializzazione in epoca vittoriana. Copricapi La foggia dei copricapi occupa un ambito particolare ed un diletto da connaisseur in Rao. Coerentemente con un’impostazione metastorica si possono rinvenire vari riferimenti e tutti utilizzati con coerenza. Ad esempio, la foggia del turbante nell’ipotetico autoritratto di van Eyck[xxxi] può intendersi come una citazione anche perché in essa si concretizza il conflitto tra l’espressione del volto e la “festosa” delineazione dell’oggetto. Data la cura indagatrice di Rao per la storia della pittura, i copricapi possono ascriversi probabilmente anche ad un’insieme vivace di opere, come i disegni geometrici relativi al mazzocchio elaborati da Paolo Uccello[xxxii] nella prima metà del Quattrocento o il fluido spandersi delle linee dei tessuti da Burne-Jones[xxxiii]; da Pontormo Rao trova conforto in un tratto morbido che prima indaga e poi sintetizza.  Fig.13- Massimo Rao, La sposa ebrea Fig.13- Massimo Rao, La sposa ebrea Il rassemblement grammaticale operato da Rao è esemplare ne La sposa ebrea[xxxiv]: l’evidenza geometrica del mazzocchio per la foggia del copricapo passa in secondo piano data la forte presenza del colore rosso cadmio che illumina e concentra su di sé l’attenzione; lo sguardo della donna è indirizzato verso il basso; come sovrappensiero una parola appare trattenuta sulle labbra, anch’esse pigmentate in rosso; l’arguta notazione delle leggere occhiaie appena indicate, suggerisce un rovello che sta tramutandosi in melanconica contemplazione del progetto di futuro di cui ella si farà carico. Si rivela al nostro sguardo, si tramuta in realtà quanto ammiriamo nei preziosi monili a forma di pendagli che adornano il volto o apprezziamo nei nastri, nelle organze, nei taffetas che decorano il copricapo: volteggianti in un soffio leggero di vento, come a segnare un conflitto tra l’immagine della donna ed i suoi pensieri; il fondo è tinto di una calda tonalità, d’una ambra chiara, accogliente inganno d’un progetto d’esistenza. La sicura linea metastorica mostra in Rao, ancora una volta, l’attenzione per l’articolata e sofisticata consapevolezza della disciplina; pare di intravedere le “costruzioni” dei disegni dei pittori del Barocco napoletano come in Solimena[xxxv]: le linee cercano sulla superficie un respiro ed una delineazione possibile degli oggetti (volti, corpi, panneggi) e non vengono rimosse, come ad individuare un possibile approccio al reale, tra tanti.  Fig.14- 1- Francesco Solimena, Studio di figure 2- Massimo Rao, “Prisoner of Love” Fig.14- 1- Francesco Solimena, Studio di figure 2- Massimo Rao, “Prisoner of Love” 6. Infine, la luna[xxxvi] Quella di Rao è una pittura metastorica, non s’è imbrigliata in un solo contesto; è una pittura che allude ad un ‘prima’ che contiene i perchè e le loro risposte di cui però s’è persa traccia. Una pittura che pone in ascolto il riguardante incuriosendolo, non impone omelie sui temi trattati ed esalta i silenzi assordanti della sospensione temporale; è una pittura che non postula ma interroga tramite le allegorie che compone. La presenza della luna nell’opera di Rao, cui già s’è accennato, va considerata come l’attorialità di un “testimone” fantasmatico, surreale e neo-metafisico, solerte e distante allo stesso tempo con l’inquietudine; testimone che sa d’essere parte del paesaggio ma ne ingombra lo spazio dipinto come un feticcio arcaico: forse, dinanzi alla sua figura sono trascorse le epoche, le vite e le sofferenze degli uomini, si saranno abbattute tempeste, i venti e le guerre avranno calpestato i campi e gli amori avranno apportato affanno ai cuori giovanili e al senescente desiderio. Le arsure dei viventi avranno trovato quiete alla sua presenza? V’è una tela[xxxvii] che racchiude queste suggestioni. Tra la figura ed il fondo, su cui insiste in alto un varco che lascia intravedere una debole luce serale, v’è la grande sagoma in penombra di una Luna: possiede la medesima cromia di corrugata pietra d’un reperto archeologico su cui il sole, la pioggia ed il vento hanno lasciato quella pellicola verdastra di muffita nostalgia e, assieme, di ambrato calore dissepolto. La luna a volte è distesa o infissa sulla terra come reperto, appunto, di qualche dimenticato evento od epifanico di ingannevole futuro; a volte allude gelidamente guardando chi guarda come se l’avesse sorpreso nell’indiscrezione di un atto. Raccontatrice di ricordi o declamante quiete parole consolatrici radiografa il perfettibile con ironia e demanda alla sfera umana la qualità della vita. A volte, la luna sta sulle ginocchia del personaggio e si lascia blandire alla stregua di un elfo irrequieto. La luna è forse la personificazione delle nostre utopie; è lì anche per interrogarci sull’impegno che abbiamo profuso e s’incattivisce dinanzi all’apatia. Doppio delle inquietudini e dell’arguzia sottile dell’artista, la luna alla fine è icona delle nostre mutazioni ma resta indifferente, sebbene interrogata nei secoli dai poeti. NOTE [i] Massimo Rao nacque a San Salvatore Telesino, in provincia di Benevento nel 1950 ed è scomparso nel 1996 a Pornello, un borgo del Comune di San Venanzo, in provincia di Terni, sua ultima appartata residenza. Cfr. Massimo Rao - Al di là del tempo, catalogo della mostra a cura di Valentina Romen, Bolzano, 2007; vedi anche www.massimorao.it. [ii] Cfr. J. Rifkin, La terza rivoluzione industriale - Come il «potere laterale» sta trasformando l'energia, l'economia e il mondo, Mondadori, Milano, 2011, p. 31 [iii] In campo artistico insistere su valori “meritocratici” quali consapevolezza dei linguaggi e consapevolezza dei contesti culturali è sempre opportuno per non incorrere in quella impasse che Dwight Macdonald (1906 - 1982) riteneva profeticamente fuorviante ed ipocrita, a proposito del rapporto tra Masscult (Cultura di massa) e Midcult, traducibile in “Cultura ’Media’ della Classe Media”: «Ha visto così la luce una cultura media, che minaccia di assorbire entrambi i genitori [l’Alta Cultura e la Masscult]. Tale forma intermedia - che chiameremo Midcult - possiede le qualità essenziali del Masscult - la formula, la reazione controllata, la mancanza di qualsiasi metro di misura tranne la popolarità - ma le nasconde pudicamente con una foglia di fico culturale. Nel Masscult il trucco è scoperto - piacere alle folle con ogni mezzo. Ma il Midcult contiene un duplice tranello: finge di rispettare i modelli dell'Alta Cultura mentre in effetti li annacqua e li volgarizza», in D. Macdonald, Masscult e Midcult, Edizioni e/o, Roma, 1997, p. 65. Dagli anni ottanta e novanta del secolo scorso fino al primo decennio del terzo millennio la situazione non si è certamente evoluta verso il ribaltamento del principio di sudditanza nei confronti di una mentalità culturale determinata come Midcult. Il testo di Macdonald uscì negli U. S. A. nel 1960 su Partisan Review. [iv] Cfr. Eric J, Hobsbawm, La fine della cultura, Milano, Rizzoli, [2013] 2015, pp. 10-11. [v] Dopo il baluginio delle ‘avanguardie storiche’ bisognerà attendere gli ultimi anni quaranta per rinvenire i prodromi d’una rinnovata consapevolezza critica e politica. Da notare che già con il Futurismo le contraddizioni si resero evidenti con la diversa accezione culturale dell’opera di Umberto Boccioni. A tal proposito cfr. Mario De Micheli, Le avanguardie artistiche del Novecento, Milano, Feltrinelli, 1988; in particolare vedi cap. VIII, Contraddizioni del futurismo, pp. 233-263. [vi] Da quando il mercato internazionale non insiste più sulla sola rotta Europa–USA si è consolidato lo scenario planetario di “tutte” quelle economie legate al settore che hanno proliferato senza difendere forse il rigore della ricerca. In Italia, secondo il Sole24ore, «L’industria della cultura e della creatività ha registrato nel 2015 un valore economico complessivo di 47,9 miliardi di euro, pari al 2,96% del Pil nazionale, con un tasso di crescita rispetto all'anno precedente del 2,4% dei ricavi diretti (+951 milioni). L'86% dei ricavi è rappresentato da ricavi diretti, derivanti cioè dalle attività della filiera creativa quali la concezione, la produzione e la distribuzione di opere e servizi culturali e creativi, mentre il rimanente è dovuto a ricavi indiretti, ovvero quelli relativi ad attività collaterali o sussidiarie», vedi M. Pirrelli, In Italia l’industria creativa e culturale vale 48 miliardi (+2,4%) e cresce più del Pil, in www.ilsole24ore.com-arteconomy del 24 /01/2017. La distonia che si verifica tra redditività e libertà della ricerca è alta; l’impegno culturale nella produzione artistica resta di pertinenza individuale alla stregua di un optional o di un effetto collaterale. [vii] I primi segnali delle mutazioni in corso si potrebbero riscontrare in verità alla fine degli anni trenta: gli artisti torinesi del “gruppo dei sei” o Scipione e Mafai a Roma sradicavano l’autocompiacimento dell’arte ufficiale – che pure annoverava artisti del calibro di Sironi – o il milanese gruppo di “Corrente” con Birolli, Vedova ed altri. Nel 1947 con il gruppo “Fronte Nuovo delle Arti” inizia quel processo che Argan e Ponente, nella ricostruzione effettuata già nel lontano 1959, definiranno di rinnovamento. Gli artisti scrivono nel loro programma che vogliono sostituire «all’estetica delle forme la dialettica delle forme… verso una sintesi riconoscibile soltanto nel futuro delle loro opere… in netto contrasto con tutte le precedenti sintesi verificatesi per decisione teoretica e comunque aprioristica». Alcuni tra questi, come Turcato e Vedova, confluendo poi in altro gruppo, rendono tangibile il contrasto tra realisti ed astrattisti. Era in atto una crisi d’identità: «… fu nel nome di Picasso che gli artisti vissero gli anni terribili della guerra, dell’occupazione tedesca, della Resistenza. Gli artisti italiani avevano considerato se stessi come gli esclusi di un mondo libero; ora sentivano… che la crisi della coscienza e della cultura italiane non erano che un episodio nella grande crisi della cultura e della coscienza europee». Cfr.: Carlo Giulio Argan e Nello Ponente, Italia in L’Arte dopo il 1945, a cura di Will Grohmann, Il Saggiatore, Milano, [1958] 1959, pp. 87-120. [viii] La fase della cosiddetta pittura postmoderna è stata definita dai critici in vario modo, ad esempio: Anacronisti (Maurizio Calvesi), Pittori cólti (Italo Mussa) o Nuovi-nuovi (Renato Barilli). In particolare, Lara-Vinca Masini descrive la loro opera come intenzionata ad occuparsi «... del mito neoclassico della bellezza, interpretando, con un sensualismo intenso, allo stesso modo lucido e raggelato, il loro ripercorrimento ‘manieristico’ della pittura, la loro aspirazione al “sublime” recuperata anch’essa nell’ideale neoclassico rivissuto, spesso, con lucida, quasi perversa astrazione mentale». Cfr. L-V. Masini, L’arte del Novecento. Dall’Espressionismo al Multimediale, Firenze, Giunti Gruppo Editoriale, vol. 12, p. 682. Pur afferente al medesimo periodo tra la fine degli anni settanta ed il decennio seguente, con interessanti ricerche come, ad esempio, il lavoro di dialogo/raffronto/interpolazione che denota la produzione dell’artista romano Valerio Mariani con palese assunzione del modus neoclassico, il lavoro di Rao se ne distacca poiché predilige l’interazione globale dei segni della pittura (di “tutta” la pittura), senza privilegiare un particolare periodo di riferimento ma declinando in maniera quasi ecumenica il loro uso. Sugli anni cui si fa riferimento s’è soffermato anche recentemente Vittorio Sgarbi suffragando il non ‘allineamento’ di Massimo Rao alle sperimentazioni in atto negli anni settanta e parte degli ottanta. Cfr.: V. Sgarbi, Rao, solitario illuminato da una Luna magica, art. in Il Giornale, 04/05/2016, p. 23. [ix] Negli anni sessanta–ottanta del ‘900 vari artisti vennero considerati maestri, a vario titolo, pur se di divergenti poetiche e di diverse generazioni e divennero un riferimento non soltanto nella didattica artistica, ad esempio Pablo Picasso (1881), Renato Guttuso (1911), Alberto Burri (1915), Mark Rothko (1903), oltre alle esperienze della Bauhaus e della Pop Art con Andy Warhol (1928). [x] Cfr.: Ernst H. Gombrich, Aby Warburg 1866-1929, in Aut aut, numero monografico 199-200, gennaio-aprile, 1984, p. 8. [xi] Alcuni fedeli amici ed ammiratori dell’opera di Massimo Rao hanno dato vita ad un meritevole progetto culturale; nel 2012 hanno costituito un sodalizio denominato Associazione Massimo Rao. Essi provano con passione a “ragionar d’arte” anziché ritenere che sia preferibile un distacco disilluso, cui spesso si è tentati d’adeguarsi; l’associazione contribuisce così a sgomberare lo scenario culturale odierno del territorio di pertinenza da quelle iterazioni infantilizzate che si spacciano come opere d’arte, mentre il lavoro operoso di rigorosi artisti rischia di restare ascoso ai più, sepolto tra l’indifferenza e il pronto oblio. L’associazione assieme all’amministrazione comunale di San Salvatore Telesino si è fatta promotrice dell’apertura di una pubblica pinacoteca dedicata a Rao inaugurandone gli spazi il 3 novembre del 2012. Le sale della pinacoteca ospitano attualmente disegni, incisioni e alcuni dipinti ad olio, concessi con generosa munificenza in comodato d’uso da Valentino Petrucci e Valentina Romen, nipote di Klaus Romen che fu compagno di vita e di lavoro di Massimo Rao. I soci fondatori di tale meritevole sodalizio sono Elena Abitabile, Patrizia Bove, Giuseppe D’Onofrio, Salvatore Fichessa, Domenico Iaquinto, Leucio La Fazia, Lina Laudadio, Cinzia Lombardo, Francesco Lombardo, Giuseppe Lombardo, Renata Lombardo, Marilena Maturo, Luigia Maria Pacelli, Mario Pacelli, Valentino Petrucci, Vincenzo Petrucci, Evelina Rao. Cfr.: www.massimorao.it, sito dell’associazione. In particolare, per la stesura di questo testo, si ringrazia Patrizia Bove per la gentile ed amicale disponibilità di testimone. [xii] Sono gli anni in cui a Benevento viene istituito il Liceo artistico. In tale istituzione scolastica iniziarono a far didattica artisti d’area partenopea come, ad esempio, Rubens Capaldo (1908-1997) da cui Rao può aver assunto la fluidità della linea di definizione del dato rappresentato ma che poi egli elaborerà in proprio con maestria portandola ad una sorta di orditura di individuazione e perfezionamento di tutte quelle tracce che contribuiscono a comporre il dato grafico del soggetto. Si noti nei disegni preparatori od autonomi come alla precisione del ductus Rao giunga per accumulo di delineazione senza la rigidezza degli inviluppi. È questa la pratica applicazione dei suoi studi rivolti alla pittura manieristica e preraffaellita senza disdegnare il laboratorio formativo dell’accademismo ottocentesco per un’erigenda autonoma cifra stilistica. [xiii] Si fa riferimento all’opera titolata Luna, olio su tela, 1987, cm. 80x100, coll. priv., Milano. Cfr. Massimo Rao - Al di là del tempo, catalogo cit., opera contrassegnata con il n. 28. [xiv] È sostenibile che la formazione professionale in Rao, come in altri sparuti artisti, sia passata per forme alte d’autonomia selettiva ed elettiva di “maestri”, sottraendosi in quegli anni ad una didàssi veicolata verso una mitizzazione del “nuovo” come se fosse coincidente con il progresso tout court e connotata da una modernità retorica e naif. Egli percorre strade non più battute, impara nei musei e nelle mostre; studia ed applica le discrete petites leçons estrapolate dalle opere dei grandi ed anche degli artisti cosiddetti minori, giungendo al risultato di compilare una sorta di brogliaccio delle soluzioni, come attestano i diversi dettagli affrontati con la medesima soluzione pittorica. La solidità del “mestiere” è rintracciabile anche nella padronanza con cui spaziano i suoi riferimenti, coinvolgendo artisti di diversi ambiti culturali: il seicento italiano per la robusta organizzazione delle figure, il settecento francese con Jean-Honoré Fragonard (1732-1806) e François Boucher (1703-1770) dai quali sembra importare l’arguta ed ironica levità delle figure che paiono in perenne procinto di levarsi in volo – come in alcuni dipinti di piccolo formato –, l’ottocento italiano per l’organizzazione di alcune sue tele in cui primeggia la tessitura delle pennellate che sostanziano la definizione delle figure come in Hayez che evoca, nei panneggi, spesso una forte componente realistica. [xv] L’opera di Caspar David Friedrich (1774-1840) consente un probabile riferimento sia alla messa in scena del tema sulla caducità della vita e sia all’impegno rigoroso della tecnica pittorica applicata con perizia a soggetti per nulla veritieri; da tale commistione sembra derivare l’atmosfera di sospesa irrequietezza che, seppur su piani analoghi legati al tema del sacro, compete all’artista tedesco. [xvi] Nello sforzo di configurare un “sublime” della modernità Rao accoglie gli impeti del rigoglio di una natura naturata e le arditezze di una visionarietà d’artisti come Joseph Mallord Turner (1775-1851) o come Johann Heinrich Füssli (1741-1825) la cui terribile tensione esistenziale Rao scioglie, stempera ed articola – traendone giovamento – nello spleen baudelairiano. [xvii] Pare probabile che Rao a Napoli abbia studiato quei pittori del Nord Europa che dipingono i paesaggi del Sud come l’olandese Anton Sminck van Pitloo (1790-1837) tra i protagonisti della Scuola di Posillipo da cui sembra aver tratto la composizione per quinte successive. Lo schema si ripete anche in opere dove non è predominante il tema della veduta. [xviii] L’ipotesi di un’assunzione tutta mentale della natura mi pare consolidarsi nelle tele dove, oltre ai personaggi principali, compaiono fondali e contenuti squarci in cui inanellare le tracce del paesaggio. Vale anche per il pittore sannita quanto sosteneva Kenneth Clark, alla fine degli anni cinquanta del ‘900: «Se si svolge lo sguardo indietro a più di mezzo secolo fa, può sembrare che questa fiducia nel mondo fisico fosse una fondamentale debolezza. L’arte interessa tutto il nostro essere, il nostro sapere, le nostre memorie, le nostre associazioni. Limitare la pittura a sensazioni puramente visive significa toccare soltanto la superficie del nostro spirito». Vedi K. Clark, Paesaggio – Età medievale e moderna, voce in Enciclopedia Universale dell’Arte, Istituto Geografico De Agostini S.p.A., Novara [1958] 1983, vol. X, col. 360. [xix] Si fa riferimento all’opera titolata Par le dieux jumeaux tous les monstres ne sont pas en Afrique, olio su tavola, 1983, cm. 15x37, coll. K. Romen, San Salvatore Telesino (BN). Cfr. Massimo Rao - Al di là del tempo, catalogo cit., opera contrassegnata con il n. 7. [xx] Nella torre presso la Villa di Faustina, olio su tela, 1982-1988, cm 70x80, coll. priv. Cfr. Massimo Rao - Al di là del tempo, catalogo cit., opera contrassegnata con il n. 27. [xxi] Trionfo del tempo e del disinganno, olio su tela, 1988, cm 70x80, Studio Steffanoni, Milano. Cfr. Massimo Rao - Al di là del tempo, catalogo cit., opera contrassegnata con il n. 20. [xxii] Si fa riferimento al racconto di Thomas Mann La morte a Venezia (Der Tod in Venedig) pubblicato nel 1912 da cui, con qualche libertà, Luchino Visconti ricavò la versione cinematografica Morte a Venezia nel 1971, il cui protagonista Gustav von Aschenbach venne interpretato dall’attore britannico Dirk Bogarde. Il racconto può considerarsi un plausibile elemento della cultura letteraria e cinematografica di Massimo Rao. [xxiii] Ci si riferisce in particolare alle opere In nessuna delle sette parti del mondo, olio su carta su legno, 1987, cm 37x30, Studio Steffanoni, Milano. Cfr. Massimo Rao - Al di là del tempo, catalogo cit., opera contrassegnata con il n. 21 e Senza titolo, litografia p. d’a., 1990, cm 50x44, prop. priv. Cfr. Massimo Rao - Al di là del tempo, catalogo cit., opera contrassegnata con il n. 22. [xxiv] All’opera di Edward Burne-Jones (1833-1898) si deve nella pittura europea maggiore influenza di quanto sembri, essendo penetrata in profondità l’esperienza preraffaellita. Cfr. Burne-Jones - Dal preraffaellismo al simbolismo, Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna, 8 ottobre - 23 novembre 1986, catalogo della mostra a cura di M.T. Benedetti e G. Piantoni, Mazzotta, Milano, 1986. Tra le opere dell’artista inglese in particolare cfr.: Studies of Hands for the Portrait of Mary Gaskell, [gesso bianco e nero su carta, cm 20x30, Londra, coll. priv., The Maas Gallery]. [xxv] Ci si riferisce ad alcune opere di Jacopo Pontormo (1494-1557) come a Giovane col turbante, [matita rossa su carta, mm 247x148, Firenze, Gabinetto dei disegni e Stampe, Uffizi] o alla Madonna con il bambino e S. Giovannino, [olio su tavola, cm 89x73, Firenze, Uffizi] dove la contrazione della mano della Madonna, mentre stringe a sé il Bambino ed ascolta, con apprensione, reclinata verso il puer Battista quanto questi le sussurra, rivela l’apprensione materna per il dramma che si annuncia e la mano è nervosamente disegnata combattiva, attiva, come a voler rendere impossibile l’epifania del dolore. [xxvi] Cfr.: Bronzino, Ritratto di giovane uomo con libro [olio su tavola, cm 95,5x74,9, 1540 ca., New York, Metropolitan Museum of Art]. [xxvii] Monsieur Troublet, Ornitologo, olio su tela, 1980, cm 80x90, Coll. priv. Cfr. Massimo Rao - Al di là del tempo, catalogo cit., opera contrassegnata con il n. 2. [xxviii] Cfr.: Bronzino, Ritratto di Laura Battiferri [olio su tavola, cm 83x60, 1555-1560 ca., Firenze, Palazzo Vecchio]. [xxix] Tra i manuali pubblicati vedi il recente G. Maimeri, Trattato della pittura, a cura di L. Baroni, Umberto Allemandi & C., Torino, 2010, pp. 31-44. Il testo di Gianni Maimeri (1884-1951), fondatore dell’omonima fabbrica di colori per belle arti, restituisce bene le nozioni della chimica del “mestiere” e la grammatica del colorare. [xxx] La grammatica preraffaelita risalta con vigore anche negli studi e nei bozzetti, in particolare Cfr.: Edward Burne-Jones, Studio di drappeggio, [Sketchbook, pag. 9, 1870s-80s, Cambridge, Fogg Art Museum, Harvard University Art Museums]. [xxxi] Cfr.: Jan van Eyck, Ritratto di uomo con turbante (Autoritratto?), [olio su tavola, cm 34,5x27,5, 1433 ca., Londra, National Gallery]. [xxxii] Cfr.: Paolo Uccello, Studio di mazzocchio, [penna su carta, cm 10x27, XV sec., Firenze, Uffizi]. [xxxiii] Cfr. Edward Burne-Jones, Studio per Nimue per “Merlino e Nimue”, [matita su carta, cm 16x20, 1870, Coll. priv.]. [xxxiv] La sposa ebrea, [olio su tela, 1984] [xxxv] Tra i tanti esempi ammissibili cfr.: Francesco Solimena (1657-1747), Studio di figure, [sanguigna, mm 234x344, Londra, Coll. priv.]. [xxxvi] Il soggetto della Luna, dipinta come un’ingombrante pietra, è un tema nel tema: ogni volta che compare s’intriga in una relazione di contrasto con i personaggi ritratti in una sorta di mottetto non necessariamente d’ispirazione sacra; oppure la dicitura LUNA viene dipinta come incisa sulla pietra che rimanda ad un portale o ad una lapide che appare in una collocazione momentanea. Il volto/luna è percorso da innumerevoli piccole fessurazioni che segnalano la sua antichissima indifferenza ai casi degli uomini e segnala la conoscenza acquisita nel fluire del tempo. [xxxvii] Ad esempio nell’opera “... doch bald, sehr bald, werden unsere Schatten auf einen Haufen geworfen und von der Sonne verbrannt...”, olio su tela, 1990-91, coll. priv.

Comments are closed.

|

Archivio

Gennaio 2023

Categorie

Tutti

Scarica qui i numeri completi della Rivista

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Tutti i diritti sono riservati © Kinetès-Arte. Cultura. Ricerca. Impresa. 2016 |

|

Feed RSS

Feed RSS