di Paola D'Antonio, Felice Modugno, Vincenzo Nunzio Scalcione La manipolazione tecnica dello spazio dall’età industriale alla globalizzazione ha comportato oltre ad uno sfruttamento indiscriminato del suolo anche delle ricadute negative sul rapporto tra cultura, comunità e identità. La delocalizzazione delle produzioni, la progressiva separazione tra i fattori produttivi e le loro coordinate spazio temporali specifiche ha fratturato il legame tra territorio e comunità. Dopo un’attenta analisi delle condizioni climatiche, geo-morfologiche e demografiche del pianeta che preoccupano i governi e la comunità scientifica per via dei pericoli a cui questo trend degli ultimi due secoli sta comportando, il rapporto uomo-ambiente-territorio va ora reintepretato nella direzione di un rapporto armonico con la natura, con il paesaggio, che vede l’uomo protagonista di un ritorno alla tradizione attraverso l’innovazione, inteso come recupero della centralità della natura attraverso l’utilizzo delle più avanzate tecnologie innestate su pratiche che già preesistevano nell’universo dei saperi delle comunità tradizionali e che rappresentano il patrimonio “Immateriale” e quello “materiale”[1]. Uno degli obiettivi della Convenzione UNESCO del 1972 sul patrimonio culturale materiale è quello di tutelare e valorizzare paesaggi culturali rappresentativi. Esiste una grande varietà di paesaggi rappresentativi delle diverse regioni del mondo. Si tratta di opere complesse frutto del rapporto costruttivo tra uomo e natura ed esprime, in sé, la lunga e intima relazione tra i popoli e il loro ambiente naturale. Alcuni siti, tra cui quelli a sfondo agricolo o ambientale, riflettono in particolare tecniche specifiche di utilizzo del territorio in grado di sostenerne la diversità biologica e i servizi eco-sistemici. La progressiva individuazione e la tutela di tali siti può offrire un diretto contributo alla definizione delle moderne tecniche di uso sostenibile del territorio (tra cui la filiera corta, l’agricoltura di precisione e le produzioni di qualità per quanto concerne l’aspetto agricolo) in grado di mantenere o rafforzare i valori naturali del paesaggio[2]. L’intento del progetto è di contribuire alla salvaguardia del nostro territorio dal punto di vista storico-culturale e naturalistico-ambientale e puntare al risanamento di ambienti compromessi, attraverso metodologie, linee guida e soluzioni tecniche percorribili, è uno dei compiti di tale analisi. Le nuove tendenze nella progettazione degli spazi a verde sono sempre più rivolte, da una parte, ad esaltare gli aspetti “naturali” e, dall’altra, a ricercare schemi caratterizzati da minori costi di manutenzione. Le evoluzioni storico-sociali di alcune importanti realtà territoriali della Basilicata hanno riproposto il tema dell'agricoltura urbana come progetto di paesaggio. Secondo M. Augé, l’organizzazione dello spazio e la costituzione dei luoghi rappresentano una delle modalità delle pratiche collettive e individuali; sia la collettività che gli individui simbolizzano gli elementi costitutivi dell’identità condivisa, particolare e singola: il modo di trattare lo spazio è uno dei mezzi di questo processo, costruzione concreta e simbolica dello spazio che lo studioso francese indica con l’espressione luogo antropologico. Perciò il paesaggio non è soltanto qualcosa da costruire o tutelare, ma prima ancora qualcosa da riconoscere, percepire, ascoltare e descrivere il legame profondo tra uomo, paesaggio materiale e immateriale si situa alla base dell’identità culturale di una determinata comunità. Nelle società tradizionali il legame con il paesaggio materiale, perlopiù agricolo, passava attraverso il paesaggio immateriale, fatto di momenti, tempi, rituali, riti di passaggio, adorazioni mitiche delle divinità naturali. Il rapporto tra uomo e paesaggio è dunque sia mediato dall’attività antropica di azione sulla natura che dall’attività culturale di azione sulla comunità, due azioni che mirano a disciplinare il rapporto concreto con la natura basato sul soddisfacimento dei bisogni primari dell’individuo e della collettività. Essendo il paesaggio un processo evolutivo e non un’entità immutabile nel tempo, grazie al suo studio si può partire dall’analisi del passato per proiettarsi nel futuro e promuovere azioni sul territorio in un’ottica di rispetto per le peculiarità del territorio e dell’identità culturale del paesaggio stesso attraverso pratiche urbanistiche e agricole basate sulla sostenibilità[3]. La modernità liquida e la globalizzazione portano l’uomo a spingersi verso sempre più lontani confini e così facendo lo sradicano dal proprio contesto culturale causando in lui smarrimento, perdita progressiva dei valori e disgregamento culturale della comunità di cui fa parte. Perdere ogni contatto con la propria terra, significa perdere il contatto con le proprie radici, il proprio habitus culturale. Le radici, costituite di credenze e valori, di saperi e pratiche hanno bisogno di essere tenute vive con le emozioni, di essere riconnesse ai ricordi e quindi ai paesaggi della memoria. Molti Stati europei ora lavorano a un processo di salvaguardia del proprio paesaggio che non passa attraverso la creazione di barriere, ma al rafforzamento del senso di appartenenza alla propria comunità con la tutela del patrimonio artistico e culturale, ma anche attraverso la tutela del paesaggio agro-forestale in quanto espressione del rapporto con lo spazio naturale, con il paesaggio come espressione della cultura della comunità stessa. Una comunità si riconosce all’interno di un paesaggio e le tecnologie che sono modalità di connessione, danno modo di connettere, in tempo reale, l’individuo alla sua comunità e al mondo intero, pertanto è opportuno che siano lette tanto come strumento di confronto tra popoli che di salvaguardia del proprio paesaggio identitario. La tecnologia 5G, ad esempio, consente a un agricoltore che si trova distante dal proprio campo, magari in un altro punto del pianeta, di verificare in tempo reale la trebbiatura che percorso stia svolgendo, e in questo modo oltre a svolgere una funzione di controllo da remoto, il 5G consente anche di mantenere e riconnettere in ogni punto, il proprio senso di appartenenza alla comunità. La salvaguardia del paesaggio passa anche attraverso la protezione delle produzioni e, anche in questo processo di valorizzazione e tutela, la tecnologia svolge un ruolo cruciale. In anni recenti molta dell’innovazione si è rivolta sia al miglioramento del prodotto, sia alle trasformazioni avvenute in campo. Per il prossimo futuro l’attenzione degli imprenditori si rivolge soprattutto alle innovazioni di processo per la riduzione dei costi e per la sostenibilità ambientale[4]. Attualmente il mercato offre un vasto assortimento di macchine e attrezzature per la coltivazione. Le macchine operatrici disponibili in commercio permettono una gestione altamente meccanizzata dei campi anche su modeste superfici, garantendo buoni risultati sia in termini di qualità sia di produttività, con una significativa riduzione dei costi di manodopera[5]. L’agricoltura 4.0, quella innovativa e smart, attenta all’ambiente e intelligente è il nostro obiettivo prioritario. Per essere sempre più competitivi, produrre di più, ma a minore impatto ambientale, è fondamentale l’innovazione. Nell’agricoltura 4.0 i dati acquisiti sui terreni vengono sistematizzati: per automatizzare i processi e controllare da remoto le pratiche colturali, si riducono i tempi di lavorazione, il consumo di carburante e di agenti chimici, nonché lo stress dell’operatore. Con la disponibilità di tecnologia GPS, remote sensing, monitoraggio dei rendimenti, tecnologie di soil sensing, l’approccio basato sulla cartografia risulta molto più semplice da applicare[6]. L’approccio basato sulla sensoristica, ovvero la misura delle proprietà del suolo o della pianta che si vogliono indagare, invece, fa uso di una vasta gamma di strumenti che possono garantire la misura in tempo reale, installati su dispositivi mobili e sui dispositivi delle macchine operatrici, che effettuano le operazioni di campo a rateo variabile[7]. Molti sistemi sperimentali in agricoltura di precisione sono basati sull’approccio cartografico dato che i dispositivi di sensori mobili spesso sono molto più costosi o non molto accurati o non sempre disponibili a livello aziendale[8]. Ad integrazione dei sistemi di acquisizione sono invece ormai molto diffusi i Sistemi Informativi Geografici e geo-database, che gestiscono in un unico ambiente relazionale mappe, derivate da varie piattaforme di acquisizione, e dati della sensoristica di campo[9]. Queste mappe possono essere utilizzate per lo studio della variabilità della crescita delle colture e della diffusione delle malattie con l’integrazione delle previsioni meteorologiche. L’agricoltura di precisione diviene così uno strumento per la valutazione dei rischi di produzione e per una gestione razionale dei lavori aziendali. Fa parte dell’agricoltura 4.0 anche l’agricoltura di precisione, una strategia di gestione aziendale che usa le tecnologie dell’informazione per acquisire dati che portino a decisioni finalizzate alla produzione agricola[10]. Lo scopo è quello di mettere in sintonia la gestione del terreno e delle colture con le specifiche esigenze di un campo eterogeneo al fine di migliorare la produzione, minimizzare i danni ambientali ed elevare gli standard qualitativi dei prodotti agricoli. L’agricoltura di precisione si basa sull’utilizzo delle informazioni, sulla variabilità nello spazio e nel tempo di fattori che influenzano la produzione agraria per migliorare l’efficienza economica ed ambientale della gestione agronomica. Attraverso l’applicazione della variabile di input è possibile ottenere una gestione spaziale e temporale della variabilità per dosare tutti i fattori produttivi in base alle reali necessità della pianta[11]. Un ruolo fondamentale è ricoperto dalla tracciabilità che consente attraverso l’utilizzo di tecnologie elettroniche ed informatiche la registrazione, l’archiviazione, la consultazione e l’utilizzo dei dati relativi a tutte le attività. Anche la meccatronica svolge un ruolo importante in quanto dà la possibilità di impiegare macchine “intelligenti” in grado di modificare la propria modalità operativa all’interno delle diverse aree[12]. Le tecnologie impiegate in agricoltura vedono un grande utilizzo della meccanizzazione per le operazioni aziendali dell’intero ciclo colturale, dalle lavorazioni del terreno, la semina, i trattamenti fitosanitari fino alla raccolta. Ridurre l’impatto dovuto all’utilizzo della meccanizzazione, sia in termini di riduzioni delle emissioni inquinanti sia per quanto riguarda gli effetti compattanti sul suolo, sono obiettivi che il mondo dell’ingegneria meccanica agraria sta affrontando con l’introduzione di nuove tecnologie di monitoraggio integrate ai dispositivi avanzati. Emergente tecnologia è la telemetria, una tecnologia informatica che permette la misurazione e la trascrizione di informazioni di interesse al progettista di sistema o all’operatore. La telemetria consiste nella raccolta e va lutazione di una grande quantità di dati meccanici e produttivi, grazie ad una serie di sensori applicati strategicamente in punti chiave di una macchina (per l’agricoltura si va dal trattore, alla vendemmiatrice, ecc.) in modo da non intralciarne il funzionamento. Il numero e il tipo di sensori varia a seconda delle necessità di chi controlla il lavoro della macchina. Fra gli strumenti più diffusi per l’osservazione e il monitoraggio dei parametri colturali a diversa scala possiamo ricordare: • Il Remote sensing (il telerilevamento) mediante sensori installati su differenti piattaforme che vanno dai satelliti, agli aerei ultraleggeri ai droni telecomandati; • Il Proximal Sensing che utilizza sensori in prossimità della coltura. I principi alla base delle due tecniche sono pressoché identici: un sistema di immagine è utilizzato per rilevare e memorizzare la riflessione della luce solare da parte della superficie di un bersaglio al suolo che, nel caso delle colture include la copertura vegetale ed il suolo. La quantità di luce solare riflessa dal bersaglio viene descritta in termini di profilo di riflettanza spettrale (o firma spettrale)[13]. Le immagini derivanti da remote sensing principalmente forniscono informazioni circa le caratteristiche superficiali delle colture per quanto riguarda la zona di sviluppo orizzontale (canopy). Il drone è uno strumento molto importante durante l’analisi della coltivazione e del territorio. Per quanto concerne l’individuazione dei problemi, l’analisi tramite termo camera e sensori multispettrali e appositi software permettono di fornire un notevole numero di dati qualitativi e quantitativi sulle coltivazioni che consentono di ottimizzare il sistema di controllo delle piantagioni, a garanzia di una vera e propria prevenzione sulle colture. Una delle ultime applicazioni dell’infrarosso termico, che stanno trovando sempre più campo tra gli agricoltori professionisti, è la valutazione della corretta irrigazione di vasti campi agricoli così da stabilire l’efficacia degli impianti di irrigazione evitando stress alle colture dovuto alla cattiva irrigazione del terreno. Un drone è fondamentalmente un apparecchio volante caratterizzato dall'assenza del pilota a bordo. Il suo volo è controllato dal computer a bordo del mezzo aereo oppure tramite il controllo remoto di un navigatore o pilota, sul terreno o in altre posizioni. I droni possono oggi essere programmati per eseguire voli e rilievi in completa autonomia, senza il supporto di un pilota a terra in quanto forniti di un pilota automatico munito di GPS. La videocamera è collegata al pilota automatico e le informazioni raccolte vengono trasferite a un software a terra che le rielabora e quindi fornisce una mappatura del terreno ispezionato. È proprio nel rilievo di prossimità che i droni svolgono la loro importante funzione all’interno dell’agricoltura di precisione, raccogliendo con diversi tipi di sensori su di essi installati, le informazioni georiferite che saranno utilizzate per l’elaborazione delle mappe di prescrizione[14]. Sistemi di controllo accoppiati alle macchine li troviamo sulle trattrici, sulle mietitrebbiatrici, su macchine per la raccolta meccanica dei prodotti o su macchine a rateo variabile per l’applicazione di prodotti fitosanitari. Questi sistemi permettono un controllo integrato della produttività delle colture. Uno strumento fondamentale dell’agricoltura di precisione è la guida satellitare. Grazie agli strumenti satellitari si ottiene un aumento della capacità di lavoro, maggior velocità e accuratezza (+ 10-13%), maggior larghezza effettiva (dal 5% a 0% di sovrapposizioni) con 10% senza guida satellitare, maggior periodo utile (aumenta le ore di lavoro, si opera anche con caldo, pioggia, gelo, buio, nebbia e polvere), riduzione della fatica e del numero di attrezzi o la loro dimensione. Questo è possibile grazie ad un attuatore presente su tutte le macchine dotate di guida semi-automatica ed automatica; è lo sterzo idraulico, è un sistema generalmente impiegato su veicoli pesanti, come anche furgoni e automobili di grandi dimensioni[15]. Inoltre è indispensabile ricordare quelli impiegati per realizzare le cosiddette tecnologie a dosaggio variabile o VRT, ovvero dei sistemi a servizio delle operatrici adibite alla distribuzione dei fattori in grado di garantire un dosaggio impostabile. Con esse si agisce automaticamente sul grado di apertura dei dispositivi erogatori in base ad azioni elementari meccaniche diverse a seconda che si tratti di fattori produttivi solidi o liquidi e delle caratteristiche costruttive degli erogatori stessi. La dose di applicazione varia in base ad una mappa di prescrizione che contiene specifiche informazioni riguardo alle dosi che devono essere applicate in ogni zona del campo[16]. L’applicazione variabile può essere applicata in tutte le operazioni, a partire dalle lavorazioni del terreno alla gestione del verde urbano e dei parchi naturali. L’agricoltura di precisione è nata circa trent’anni fa con la liberalizzazione del sistema di satelliti americano realizzato per la georeferenziazione a terra. Inizialmente è stata appannaggio dell’agricoltura estensiva, ma il progredire degli studi ha evidenziato diverse e importanti opportunità anche per un settore specializzato come quello orticolo[17]. Negli ultimi anni la ricerca ha sondato alcune applicazioni, fra le quali quelle relative all’assistenza alla guida che hanno già trovato ampia applicazione nella realtà operativa. Al contempo, il parallelo sviluppo di veicoli autonomi e di robot potrà trovare una felice sincrasi con i precetti e le tecnologie sviluppate per l’AP. L’impiego diffuso di macchine autonome sia nella navigazione che nello svolgimento dell’operazione, capaci di operare secondo mappe di prescrizione, registrando in modo georeferenziato le azioni svolte, potrebbe rappresentare uno scenario realistico per un futuro non lontano. Ma non solo! La conoscenza si crea nell’interazione tra soggetti, dati, informazioni, superando ogni limite individuale e istituzionale. Si tratta di un effetto chiaramente influenzato da ogni tipo di hardware e software, dalle digitalizzazioni di materiali didattici che vengono così condivise nelle risorse che superano barriere fisiche e linguistiche. Tutto questo trasmette però una sorta di disagio, dato dal ‘nuovo’ che chiede di essere applicato nelle azioni giornaliere e nei processi di apprendimento. Da qui si può partire per approfondire la difficoltà delle discipline umanistiche, con le conseguenti difficoltà di applicazioni didattiche e della ricerca scientifica. Il progresso tecnologico, con il potenziamento di strumenti intelligenti e l’aumento di materiali didattici, evidenzia la crescita esponenziale di strumenti, ma al pari cresce un vero movimento culturale. Ciò che viene indicata come ‘Umanistica digitale’. È ancora troppo complesso racchiudere in un’etichetta questo movimento, che è un vero e proprio fenomeno che cresce in maniera alquanto stratificata. Può essere definita come un manifesto, una corrente culturale, una prassi che potenzia le discipline umanistiche con gli strumenti digitali. È un insieme di progetti, procedimenti e risorse correlati con la pratica scientifica, con la comunicazione, con la valorizzazione del patrimonio culturale e con tutti gli ambiti nei quali le discipline umanistiche si alleano con il digitale[18]. Si è di fronte ad un momento di svolta della civiltà umana, con il cambio della tecnologia che dissemina la conoscenza, il cambio dei processi di produzione e disseminazione della conoscenza, il cambio del ruolo dell’università come mediatore del sapere. [1] P. D’Antonio, V. N. Scalcione, Digital Humanities: ICT for a Teaching of Inclusion, in “Agricultural Research & Technology”, Vol. 23 Issue 4, 2020. [2] F.J. Pierce, P. Nowak, Aspects of precision agriculture, in “Advances in Agronomy” 67, pp. 1–85, 1999. [3] P. D’Antonio, V. N. Scalcione, The teaching of technologies for monitoring the anthropic landscape through the development of the Internet of Things, in “Journal of Bioinnovation”, nov 9(3), pp: 261-263, 2020. [4] P. D’Antonio, F. V. Romano, V. N. Scalcione, C. D’Antonio, Technologies and sustainable development: the case studies of cultural landscapes in the Mediterranean area, in “IJRDO - Journal of Agriculture and Research”. [5] P. D’Antonio, F. Bellomo, A. Arrivo, Limiti e convenienza per l’impiego delle macchine operatrici. Applicazione a macchine mono e polifunzionali per la viticoltura, in “Rivista di ingegneria agraria”, pp.147-158, 2001. [6] J. W. Rouse, R. H. Haas, J. A. Schell, D. W. Deering, Monitoring vegetation systems in the Great Plains with ERTS, in “Third ERTS Symp., NASA” SP-351 1, pp. 309–317, 1974. [7] J. T. Ritchie, B. Basso, Water use efficiency is not constant when crop water supply is adequate or fixed: the role of agronomic management, in “European J. of Agronomy” 28, pp. 273–281, 2008. [8] E. Lück, R. Gebbers, J. Ruehlmann, U. Spangenberg, Electrical conductivity mapping for precision farming, in “Near Surface Geophysics”, 7(32), pp. 15–25, 2009. https://doi.org/10.3997/1873-0604.2008031 [9] P. S. Thenkabail, Biophysical and yield information for precision farming from near-real-time and historical Landsat TM images, in “International Journal of Remote Sensing”, 24(14), pp. 2879–2904 2003. [10] D. J. Mulla, Twenty five years of remote sensing in precision agriculture: Key advances and remaining knowledge gaps, in “Biosystems Engineering”, 114(4), 358–371, 2013. [11] J. Passioura, Increasing crop productivity when water is scarce – from breeding to field management, in “Agricultural Water Management”, 80, pp. 176–196, 2006. [12] T. Sakamoto, A.A. Gitelson & T. J. Arkebauer, MODIS-based corn grain yield estimation model incorporating crop phenology information, in “Remote Sensing of Environment”, 131, pp. 215–231, 2013, https://doi.org/10.1016/j.rse.2012.12.017 [13] D. B. Lobell, D. Thau, C. Seifert, E. Engle & B. Little, A scalable satellite-based crop yield mapper, “Remote Sensing of Environment”, 164, 324–333, 2015. https://doi.org/10.1016/j.rse.2015.04.021 [14] D'Antonio P., Scalcione V. N., Romano F.. The use of satellite technology for digital citizenship: experimental tests and investigation methods, International Journal of Food Science and Agriculture, Vol. 4, Issue 1. 2020 [15] P. D'Antonio, V. N. Scalcione, Software and satellite technologies for precision agriculture: the potential with the 5 g network, in “EPH - International Journal of Agriculture and Environmental Research”, Vol. 6, Issue-3, March, 2020. [16] X. Song, J. Wang, W. Huang, L. Liu, G. Yan & R. Pu, The delineation of agricultural management zones with high resolution remotely sensed data, in “Precision Agriculture”, 10(6), 471–487, 2009. [17] F. Bellomo, P. D’Antonio, Using a grape harvester in super-intensive olive cultivation, in “Journal of Agricultural engineering”, 39 (1), pp.33-39, 2008. [18] R. Pace, Digital humanities, una prospettiva didattica, Carocci, Roma 2015.

Comments are closed.

|

Archivio

Gennaio 2023

Categorie

Tutti

Scarica qui i numeri completi della Rivista

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

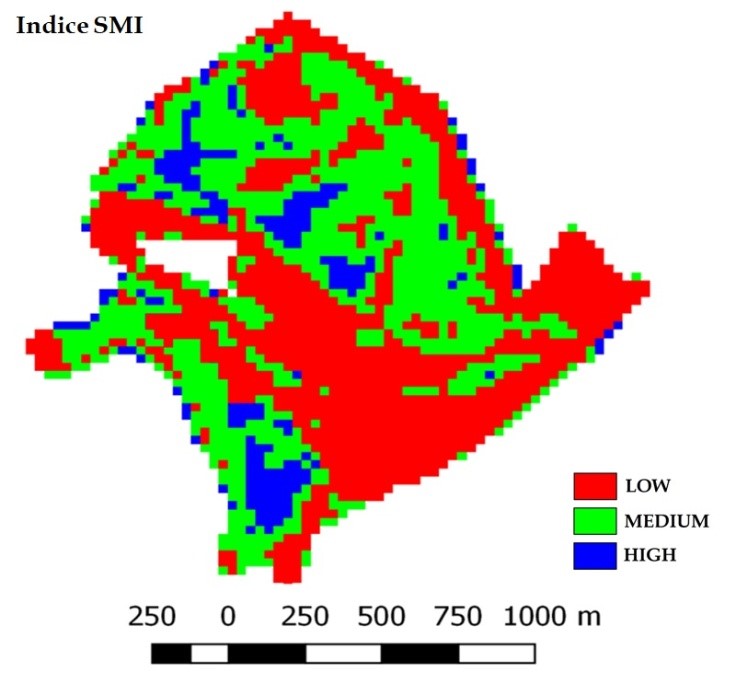

|

Tutti i diritti sono riservati © Kinetès-Arte. Cultura. Ricerca. Impresa. 2016 |

|

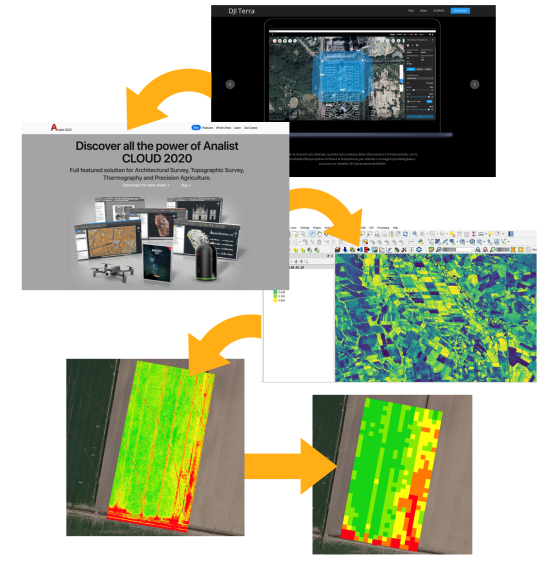

Feed RSS

Feed RSS