Rileggere la Carta di Gubbio. Riflessioni sulle strategie della salvaguardia dei centri storici.30/10/2020

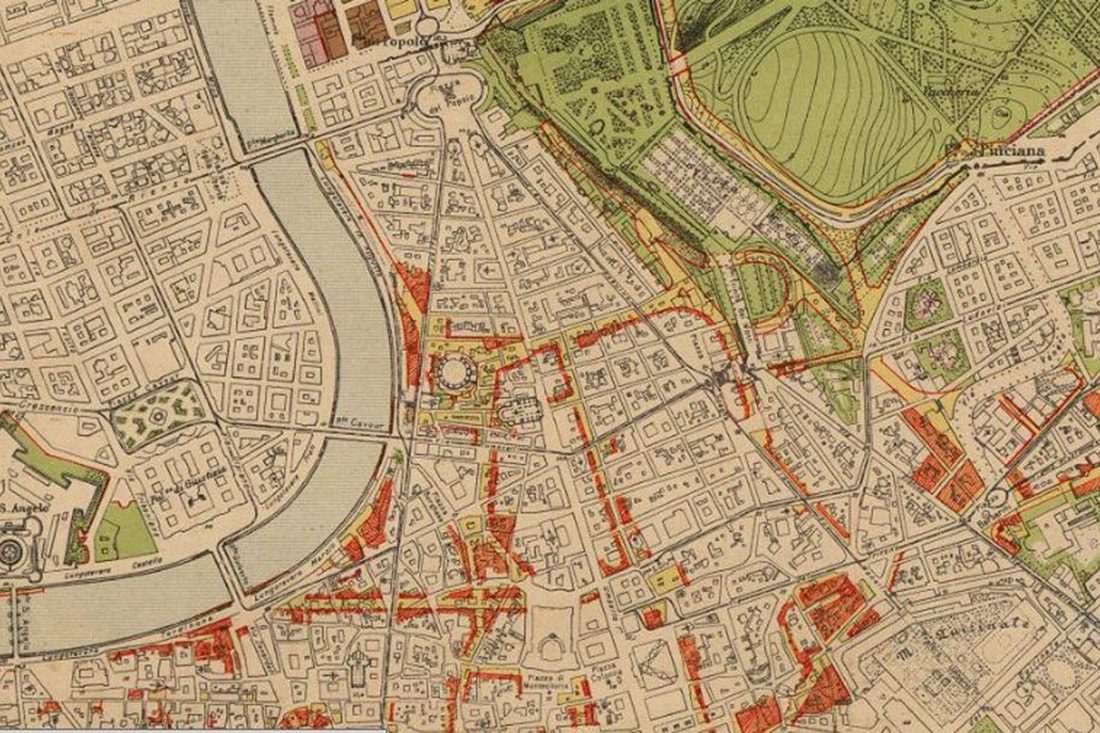

di Cesare Crova Nel 2020 ricorrono i 60 anni del Convegno di Gubbio “Per la salvaguardia e il Risanamento dei Centri Storici”, promosso da un gruppo di architetti, urbanisti, giuristi, studiosi di restauro, e dai rappresentanti degli otto comuni capofila del progetto, Ascoli Piceno, Bergamo, Erice, Ferrara, Genova, Gubbio, Perugia, Venezia. Siamo nell’Italia che usciva faticosamente dalle ferite della guerra e nel campo della conservazione del patrimonio culturale si stava aggiornando la riflessione teorica sul concetto di restauro, perché andava rivisto quanto espresso fino ad allora e l’atteggiamento verso la preesistenza.  Fig. 1. – Roma, Proposta di realizzazione dell’asse che congiungesse Trinità dei Monti con Piazza Augusto Imperatore. Inserito nel P.R.G. della Capitale nel 1931 e ripreso nel 1951, il progetto fu abbandonato dopo l’azione di figure di spicco della cultura italiana (Particolare da http://www.archiviocapitolinorisorsedigitali.it/piante/619.htm , consultato il 27 agosto 2020). Fig. 1. – Roma, Proposta di realizzazione dell’asse che congiungesse Trinità dei Monti con Piazza Augusto Imperatore. Inserito nel P.R.G. della Capitale nel 1931 e ripreso nel 1951, il progetto fu abbandonato dopo l’azione di figure di spicco della cultura italiana (Particolare da http://www.archiviocapitolinorisorsedigitali.it/piante/619.htm , consultato il 27 agosto 2020). Il convegno di Gubbio è la consacrazione di un pensiero, da molto tempo portato avanti da Antonio Cederna, per il quale la città storica è un compromesso unitario, non un assortimento di edilizia minore e di architetture più o meno importanti, affermazioni che furono riprese nella sua relazione al convegno di Gubbio, nella relazione predisposta con Maio Manieri Elia, nella quale afferma che “monumento da rispettare e salvaguardare è tutta la città storica, tutto l’insieme della sua struttura urbanistica, quale si è venuta lentamente componendo nei secoli” [1] . Antonio Cederna, nel 1951, dalle colonne de “Il Mondo”, critica fortemente l’azione distruttrice che le amministrazioni vorrebbero perpetrare nei confronti dei centri storici. Le sue campagne contro gli scempi che una ricostruzione postbellica affrettata e speculativa imponeva ai centri storici e al patrimonio culturale in genere, rappresentarono una denuncia circostanziata e di grande impatto, destinata, in taluni casi, a suscitare movimenti d’opinione in grado di contrastare alcuni dei progetti più devastanti. Famose sono le sue campagne contro gli sventramenti di vie e interi quartieri a Roma, Milano, Lucca, operazioni attraverso le quali tecnici e amministratori si lanciavano in una rincorsa a una malintesa modernità [2] . Esempio è il progetto rispolverato dalla Giunta Comunale di Roma nel 1951, che riprende la proposta del PRG del 1931, nella piena fase del progetto di sventramento della città storica. Nel 1951 questo delirio distruttivo dell’Italia repubblicana prosegue e prevede di spaccare il centro storico della Capitale, fra piazza di Spagna, via del Babuino, via del Corso e piazza Augusto Imperatore, idea fatta passare come «limitata opera di notevole interesse per la vita della città» (Fig. 1) [3]. Si vogliono demolire le vecchie case, sostituendole con palazzi in stile “littorio ritardato”, ma questo tentativo scatena gli uomini di cultura, primo fra tutti proprio Antonio Cederna che dà inizio alla campagna di sensibilizzazione con l’articolo della serie “I vandali in casa” che porta, assieme all’appello del luglio 1952 di molti intellettuali, sodali di Cederna (da Corrado Alvaro a Giulio Carlo Argan e Ranuccio Bianchi Bandinelli), ad abbandonare il progetto [4]. Il Convegno di Gubbio pone perciò l’attenzione su un problema che nel dopoguerra si era evoluto in modo esponenziale e dove le teorie giovannoniane, per quanto discutibili, avevano cercato di porre un freno al concetto di sventramento della città storica, di cui l’apertura di via dell’Impero (1932) e di via della Conciliazione (1935-1937) a Roma erano tra gli esempi più significativi (Figg. 2-3). Lo stesso Cesare Brandi si sofferma sulla tutela della città storica e sul restauro urbano, quando nel corso delle sue lezioni tenute all’Istituto Centrale del Restauro, sul tema del Restauro preventivo tratta il progetto per Corso Rinascimento di Gustavo Giovannoni, che ha modificato la percezione della facciata di S. Andrea della Valle. Brandi afferma “Cosa ha danneggiato l’apertura del largo e della strada? Materialmente nulla, figurativamente molto’’ [5]. Su questo impulso nasce Italia Nostra il 29 ottobre 1955, grazie a un gruppo di intellettuali, guidati da Leila Caetani e dal marito Hubert Howard, dal senatore Umberto Zanotti Bianco, che ne fu il primo Presidente, e che annoverava figure di spicco della cultura italiana, come Cesare Brandi. Essi si raccoglievano intorno al nascente organo di difesa e protesta che voleva raccogliere un largo consenso tra coloro che si opponevano all’urgenza, incontrollata, della ricostruzione del secondo dopoguerra, che forniva un ampio incentivo all’antico istinto di dilapidare le ricchezze naturali ed artistiche del nostro Paese, sull’esempio, ormai storico, dell’inglese National Trust (fondato nel 1895) [6]. Al termine della seconda guerra mondiale si gettarono infatti le basi del modello di sviluppo italiano, tracciato dal risultato della lotta politica negli anni cruciali tra il 1945 e il 1948. In sede culturale, a partire dal 1956 la discussione su questo tema si sviluppa in congressi e convegni, come il Congresso internazionale organizzato alla Triennale di Milano (1957) su “Attualità urbanistica del monumento e dell’ambiente antico, nei convegni dell’I.N.U. di Lucca (1957), dedicato alla “Difesa e valorizzazione del paesaggio urbano e rurale”, e di Lecce (1958) sul “Volto della Città”; ancora in quelli di Erice e Ferrara (1958), legati ai problemi della città e il Convegno dell’I.N.U. su “Bilancio dell’urbanistica comunale nel quadro della pianificazione regionale e paesistica (Bologna, 1958). Da qui emergono le importanti riflessioni che anticipano il dibattito che sarà il cuore del Convegno di Gubbio del 1960, con la stesura del documento finale, la Carta di Gubbio. Il convegno eugubino marca il passaggio dalla fase teorica allo studio degli strumenti giuridici e dei mezzi tecnici e finanziari; la salvaguardia dei centri storici non passava solo attraverso un’azione repressiva e di vincoli, insufficiente a trasformare una situazione di disordine in un assetto adeguato alle moderne esigenze sociali e culturali. L’azione vincolate determina delle perdite economiche per cui i vincoli troveranno sempre ostacoli non facilitando la conservazione e la bonifica dei quartieri più poveri. Il problema riguarda il risanamento igienico e strutturale di questi tessuti, nel rispetto dei loro valori e dei caratteri ambientali. Nella dichiarazione finale si mette l’accento sulla necessità di realizzare un elenco dei centri storici evidenziando le zone da risanare e salvaguardare, imponendo quei vincoli che sospendano temporaneamente qualsiasi intervento negli ambienti antichi, fino all’approvazione dei piani di risanamento conservativo. Operazioni queste da essere considerate come premesse allo sviluppo della città moderna; l’auspicio del Convegno era che si arrivasse a provvedimenti legislativi a tutela dei centri storici [7].  Fig. 4 – Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio. Frontespizio del volume I°, dove è trattato il tema dei centri storici. Fig. 4 – Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio. Frontespizio del volume I°, dove è trattato il tema dei centri storici. Nasce un interesse sempre più vivo verso la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale rappresentato dai Centri Storici; Giulio Carlo Argan osserva che la città è innanzitutto un sito di cultura e Cesare Brandi, che con lui fondò l’Istituto Centrale del Restauro, riafferma che questi andassero tenuti intatti liberandoli dalle nuove intollerabili funzioni che gli erano state imposte [8]. La Carta di Gubbio getta le basi per una riflessione più ampia sul concetto di tutela, conservazione e valorizzazione dei centri storici. Essa è ripresa nel 1964 dalla Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio, più nota come Commissione Franceschini, istituita dalla Legge 26 aprile 1964, n. 310, su proposta del Ministero della Pubblica Istruzione, che operò fino al 1967 quando furono pubblicati i risultati del lavoro svolto, operando un’attenta indagine riguardo al censimento e allo stato dei beni culturali in Italia. Il prodotto è riassunto nella pubblicazione di tre volumi e l’emanazione di ottantaquattro Dichiarazioni (Fig. 4). In particolare, la n. XL dà una prima definizione dei Centri Storici, intesi quali «strutture insediative urbane che costituiscono unità culturale o la parte originaria e autentica di insediamenti, e testimonino i caratteri di una viva cultura urbana. Per essi la legge dovrà prevedere adeguati strumenti, sia finanziari, sia operativi. A fini operativi, la tutela dei Centri storici si dovrà attuare mediante misure cautelari (quali la temporanea sospensione di attività edilizie ad essi inerenti), e definitive mediante Piani regolatori. Si applichino, in proposito, i principi della Dich. XLVI. I Piani regolatori relativi ai Centri storici urbani dovranno avere riguardo ai centri medesimi nella loro interezza, e si ispireranno ai criteri di conservazione degli edifici nonché delle strutture viarie e delle caratteristiche costruttive di consolidamento e restauro, di risanamento interno igienico sanitario, in modo che, come risultato ultimo, i centri stessi costituiscano tessuti culturali non mortificati» [9] . Le sollecitazioni della Commissione furono solo in parte recepite dalla legislazione, per esempio dalla Legge 6 agosto 1967, n. 765 (la c.d. Legge Ponte) che attribuì ai Comuni il potere di dettare una disciplina urbanistica dei Centri Storici con gli strumenti della pianificazione comunale, introducendo fra i contenuti del piano regolatore (art. 3, comma 2, lettera c), la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali, ambientali e archeologici, subordinando eventuali nuovi interventi nei centri storici all’approvazione di appositi piani particolareggiati (art. 17, comma 6). Nella Legge 22 ottobre 1971, n. 865, “Programmi e coordinamento dell’edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità”, per la determinazione dell’indennità di espropriazione, e nella Legge 27 luglio 1978, n. 392, “Disciplina delle locazioni di immobili urbani”, che fissa il coefficiente da applicare per la determinazione del canone locativo (art. 18). I temi del Convegno e della Carta di Gubbio si riverbereranno anche in molti paesi europei che avevano programmi di risanamento conservativo dei quartieri antichi; la riqualificazione non era più progettata attraverso le demolizioni-sostituzioni che avevano, per esempio, sconvolto città come Parigi, Londra, Bruxelles oppure Firenze e Napoli, ma con una maggiore attenzione per le strutture e le memorie del passato. In Italia, a livello progettuale si possono ricordare i piani di tre grandi città che si sono ispirati ai contenuti della Carta di Gubbio: Bologna, con il piano di Pierluigi Cervellati, che è la città capostipite della pianificazione, anche se il piano regolatore del decennio scorso ha abbandonato quei principi; Napoli, con il piano di Vezio De Lucia, dove la tutela del centro storico è ancora oggi un modello al quale guardare con attenzione, che regge a distanza di anni; Venezia, che ha goduto di un piano articolato con un’importante rilettura del tessuto antico che ha mantenuto l’architettura originaria, ma ha poi cambiato le destinazioni d’uso di molti edifici. A queste si aggiungono le esperienze di Taranto, Como, Brescia, Palermo e Venzone (quest’ultima dopo il terremoto del Friuli del 1976). L’attività di tutela dei centri storici, trova terreno fertile anche nelle Carte del Restauro; nel 1964 in quella di Venezia, dove all’articolo 6 si afferma che “La conservazione di un monumento implica quella delle sue condizioni ambientali. Quando sussista un ambiente tradizionale, questo sarà conservato; verrà messa al bando qualsiasi nuova costruzione, distruzione e utilizzazione che possa alterare i rapporti di volumi e colori”, ma la consacrazione la si avrà con la Circolare 6 aprile 1972 n. 114, nota come Carta del restauro 1972, del Ministero della Pubblica Istruzione e ispirata da Cesare Brandi. In essa per la prima volta si fa espresso riferimento ai Centri Storici, all’allegato “d” Istruzioni per la tutela dei Centri Storici. Ai fini della loro individuazione, vanno presi in considerazione non solo i vecchi “centri” urbani tradizionalmente intesi, ma - più in generale - tutti gli insediamenti umani le cui strutture, unitarie o frammentarie, anche se parzialmente trasformate nel tempo, siano state costituite nel passato o, tra quelle successive, quelle eventuali aventi particolare valore di testimonianza storica o spiccate qualità urbanistiche o architettoniche. È questo un documento di primaria importanza perché per la prima volta si codifica in una norma il tema della conservazione delle città storiche, intese esse stesse come patrimonio culturale. Non più solo argomento di matrice urbanistica, ma anche disciplina del restauro. Alla luce di quello che ha rappresentato e di quanto è stato fatto sull’argomento, ricordare la Carta di Gubbio a 60 anni dalla sua stesura significa riprendere quei contenuti che rappresentano un punto di riferimento nella pianificazione e nella tutela e valorizzazione dei centri storici e delle città storiche. Negli ultimi anni, a seguito di azioni sul tessuto storico, con gli interventi di così detta Rigenerazione urbana, in particolare a Roma (Fig. 5) e Firenze, ma anche in altre città, che hanno suscitato vasto clamore, indignato il mondo della tutela e molta parte del sentir comune, è emersa la necessità di emanare una specifica legge di tutela sulla città storica. La Carta di Gubbio, molto discussa e avversata, poco applicata, quasi mai attuata, è del tutto dimenticata; essa voleva intervenire sulla città storica – erroneamente definita “centro”, in quanto nella plurimillenaria evoluzione urbana non è mai esistito un “centro”; mancava la periferia, c’era un confine che la distingueva dalla campagna e anche là dove non c’erano mura i margini erano formati da orti e culture – che sta scomparendo [10].  Fig. 5 – Roma, Complesso residenziale in via Ticino n. 3. Stato attuale dopo gli interventi c.d. di “rigenerazione urbana”. Fig. 5 – Roma, Complesso residenziale in via Ticino n. 3. Stato attuale dopo gli interventi c.d. di “rigenerazione urbana”. Nel 2018 l’Associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli, sostenuta da Italia Nostra, ha proposto un Disegno di Legge per la città storica, fatta coincidere con gli insediamenti urbani riportati nel catasto del 1939, unificando in tal modo i riferimenti temporali e cartografici degli strumenti urbanistici comunali, finora non tenuti al rispetto di precetti e criteri omogenei alla scala nazionale. La bozza di legge, proposta in occasione del Convegno Il diritto alla città storica (Roma, 12 novembre 2018) prevede tra l’altro limitazioni nei cambi di destinazione d’uso e pone l’obiettivo di ritrovare quella miscela funzionale e sociale che per oltre un secolo e mezzo ha contraddistinto la città contemporanea e prima ancora quella moderna [11]. Accanto ad essa si pongono i tentativi di tutelare la città storica con i vincoli ministeriali, paesaggistici e culturali (puntuali o di quartiere), applicando tutte le definizioni offerte dal Codice ed avvalendosi delle ricerche universitarie. Sempre più impegnativo è l’immancabile confronto con il mondo produttivo ed amministrativo del territorio, riflesso della politica che da quasi un ventennio, con la Riforma del titolo V della Costituzione, rende il lavoro ministeriale di tutela sempre più difficile ed incompreso. Un progetto di ampio respiro culturale per ricordare la Carta di Gubbio ha già visto svolgersi, in questi mesi, due seminari, a Bologna (La Carta di Gubbio oggi) e a Benevento (A 60 anni dalla Carta di Gubbio: dall’archeologia alla storia della città), la cui conclusione si avrà nei prossimi mesi in un convegno nel quale saranno ripresi i grandi temi che nel 1960 generarono la “Carta di Gubbio”, con l’obiettivo di porre l’attenzione alla tutela del patrimonio culturale rappresentato dai centri storici, sia coinvolgendo le pubbliche amministrazioni che il mondo della politica. L’istanza di tutela e il valore ancora attuale della Carta è oggi più che mai urgente, perché i centri storici vanno considerati, richiamando Antonio Cederna, beni culturali nella loro complessità, nella loro storicizzazione sedimentata nel tempo e nel loro valore identitario della cultura e della comunità che contiene. Per questo rileggere la Carta di Gubbio è necessario, se non basilare, per chi volesse affrontare in termini culturali la salvaguardia dei tessuti storici, tenendo a mente i contenuti della Circolare 6 aprile 1972, n. 117, rimanendo nell’alveo delle norme di legge, in un momento della storia nel quale l’emergenza sanitaria ha portato a rivedere drasticamente tutte quelle che noi consideravamo delle certezze e che tali abbiamo imparato non sono. In questo rientra anche la nuova visione dei centri storici, che potrebbero tornare a essere un punto di richiamo forte, per coloro che svolgendo la loro attività in modalità agile si andrebbero a riappropriare di quegli spazi urbani che il progresso aveva portato a spopolare, ma che la crisi sanitaria mondiale ora porta a rivedere e, paradossalmente e ironicamente, a riconsiderare. Note 1 V. De Lucia, La Carta di Gubbio oggi, in «Italia Nostra. Verso la ripartenza», n. 507, (2020), p. 11. 2 M.P. Guermandi, voce Cederna, Antonio, in «Dizionario biografico degli italiani», Roma 2003, (da http://www.treccani.it/enciclopedia/antonio-cederna_(Dizionario-Biografico) consultato il 5 agosto 2020). 3 A. Cederna, Una trappola per Roma, in «Il Mondo», 19 gennaio 1952, p. 8. 4 Antonio Cederna dedicò molti articoli ai problemi connessi ai centri storici, per la sintesi dei quali si vedano: «Italia Nostra ricorda Antonio Cederna», 1, da Il Mondo, (1949-1966), in Italia Nostra, 331 (1996), pp. I-XII; 2, da L’Espresso” (1986-1996), 332 (1996), pp. I-VII; 3, da ll Corriere della sera, 333 (1967-1982), pp. I-XVI; 4, da La Repubblica, 334, (1982-1996), pp. I-VIII. 5 C. Brandi, Teoria del restauro, (Roma 1963 1 ) Torino 1977 2 , p. 58. 6 E. Croce, Umberto Zanotti Bianco e le origini di Italia Nostra, in «Archivio storico per la Calabria e la Lucania», (1966), n. XXXIV, pp. 39-43. 7 Il Convegno di Gubbio, in «Italia Nostra», (1960), n. 19, pp. 1-3. 8 R. Bonelli, La nuova fase. In margine ai Convegni di Perugia e di Verona, in «Italia Nostra», (1963), n. 29, pp. 1-5. 9 Per la salvezza dei beni culturali in Italia. Atti e documenti della Commissione d’indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio, vol. I, Roma 1967, pp. 71-72. 10 P.L. Cervellati, Il fallimento della città storica come bene comune, in «Italia Nostra». Verso la ripartenza, n. 507, (2020), p. 12-13: 13. 11 G. Losavio, Una proposta di legge ispirata alla Carta, in «Italia Nostra». Verso la ripartenza, n. 507, (2020), p. 14-16. M.P. Guermandi, U.D’Angelo, a cura di, Il diritto alla città storica, Atti del Convegno (Roma, Palazzo Patrizi Clementi, 12 novembre 2018), Roma 2018, in particolare gli articoli: G. Losavio, Proposta di legge in materia di centri storici, (pp. 75-77) e Idem, La legge per la città storica nel “patrimonio storico e artistico della Nazione” (pp. 79-84).

I commenti sono chiusi.

|

Archivio

Gennaio 2023

Categorie

Tutti

Scarica qui i numeri completi della Rivista

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Tutti i diritti sono riservati © Kinetès-Arte. Cultura. Ricerca. Impresa. 2016 |

|

Feed RSS

Feed RSS