PAESAGGI CULTURALI NEL TERRITORIO DI BENEVENTO. L'ESPERIENZA DI ANCIENT APPIA LANDSCAPES.30/10/2017

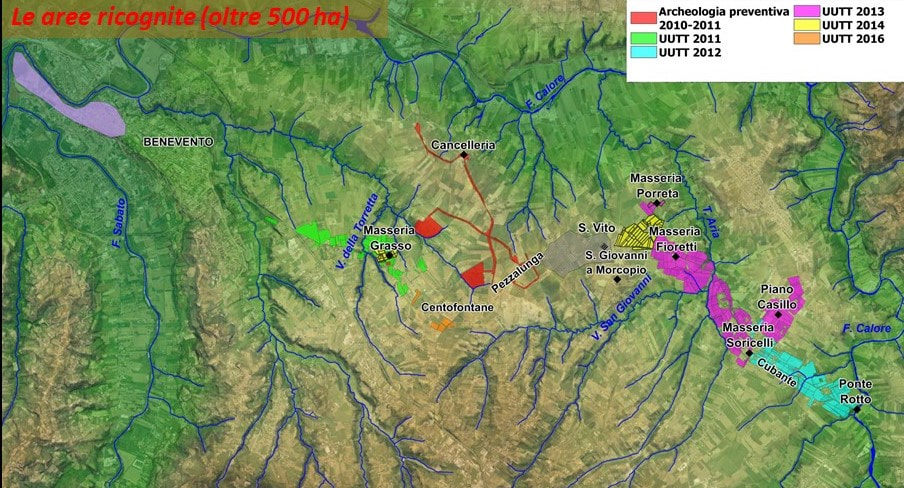

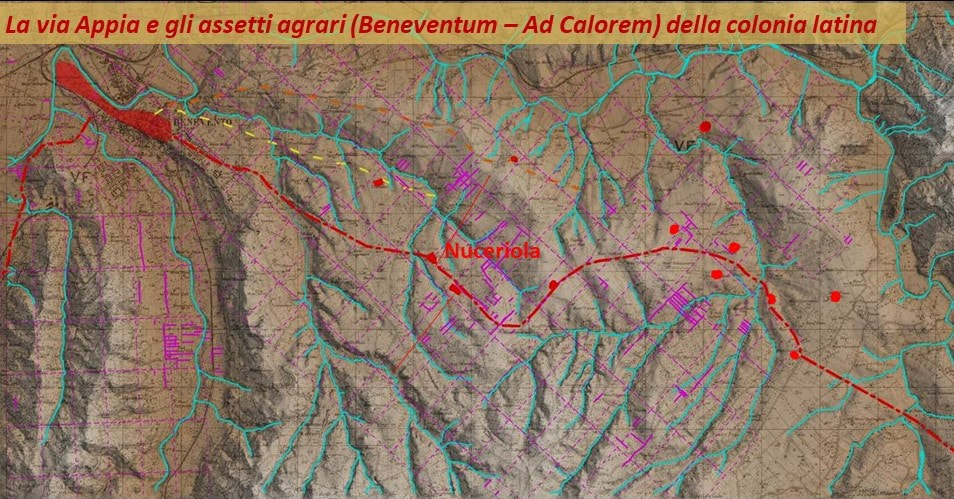

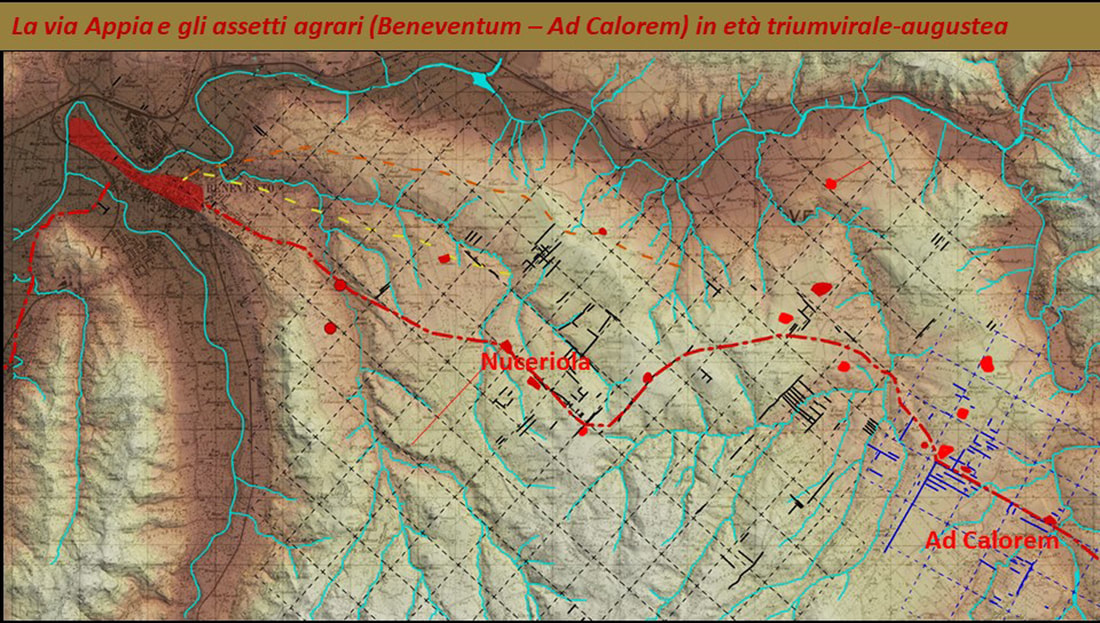

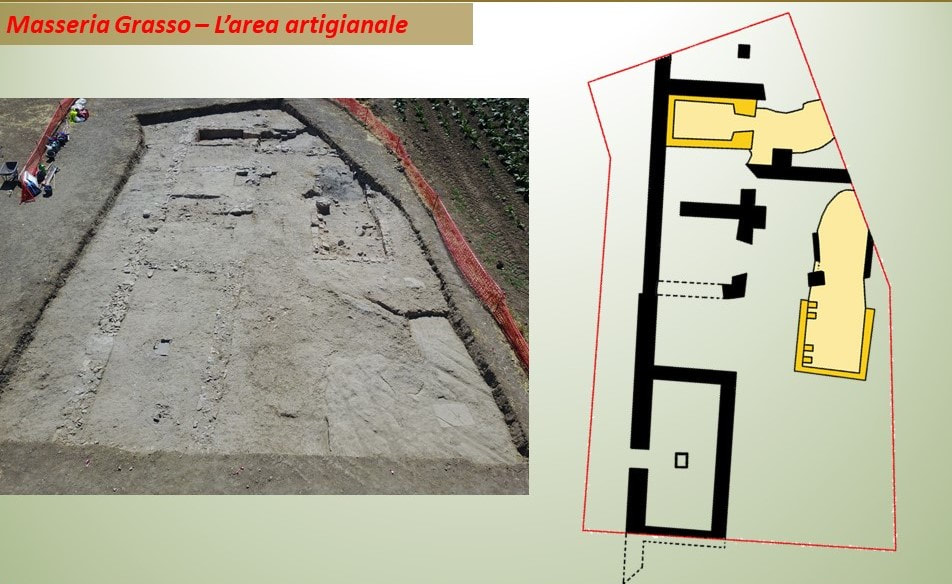

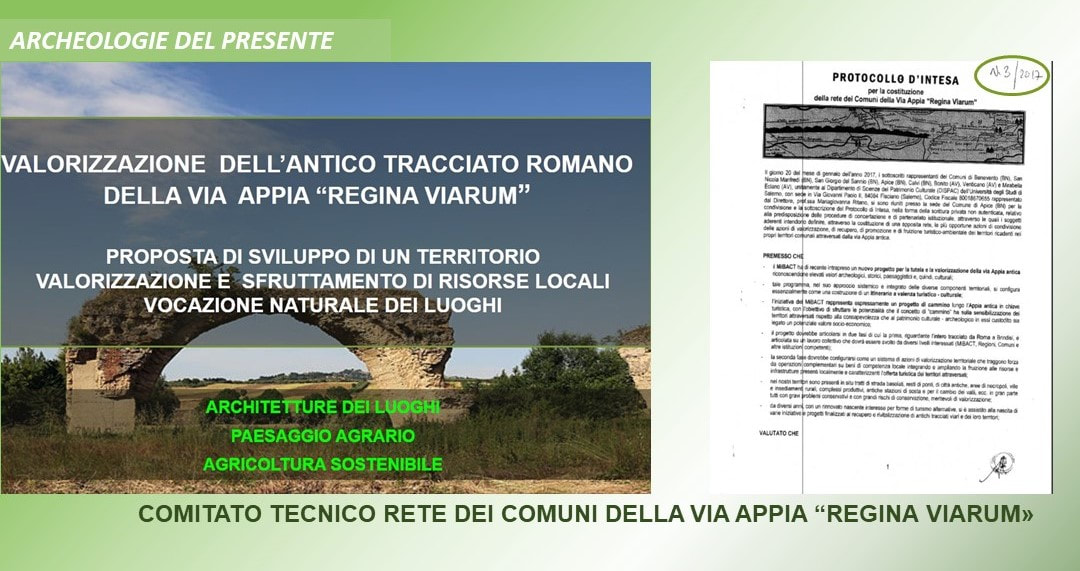

di Alfonso Santoriello LA RICOSTRUZIONE DEL PAESAGGIO ANTICO E IL POTENZIALE ARCHEOLOGICO Il progetto Ancient Appia Landscapes nell’area di Benevento si pone l'obiettivo di dimostrare le potenzialità legate a percorsi di promozione e condivisione della conoscenza, finalizzate alla valorizzazione delle risorse culturali ed economiche del territorio e in particolare del mondo rurale. Un punto di forza è stata la fondamentale collaborazione e condivisione di obiettivi tra la Soprintendenza Belle Arti, Archeologia e Paesaggio delle Province di Caserta e Benevento, il Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell'Università degli Studi di Salerno e il Laboratorio di Archeologia “M. Napoli”. Tale rapporto ha permesso il conseguimento di due dei principali obiettivi: la realizzazione della carta archeologica e del potenziale della città di Benevento e l’elaborazione dell’ipotesi di funzionamento del tracciato dell'Appia antica e delle dinamiche insediative nel territorio a sud della città [Santoriello, 2014, pp. 257-265; Santoriello, Rossi, 2016, pp. 1-11; Santoriello, Rossi, Rossi, 2016, pp.150-160]. Il progetto La ricerca è stata condotta con un approccio sistemico ed integrato tra diversi specialismi che ha consentito l’acquisizione di dati finalizzati a un’esaustiva conoscenza del territorio, a partire dalla comprensione delle attività socio-economiche e produttive stratificate nel tempo fino alla definizione delle dinamiche insediative e di popolamento [Volpe, 2014, pp. 183-184]. Il tutto in un’ottica transdisciplinare: survey archeologico sistematico e tematico, saggi stratigrafici di verifica con concessione ministeriale in località Masseria Grasso, indagini geomorfologiche, ricerche di archivio e cartografia storica, analisi delle foto aeree, survey geofisico, remote sensing, studio dei manufatti, archeometria, analisi paleobotaniche (Fig. 1). Questa visione globale ha portato all’individuazione sul terreno di tracce, spesso mute o non percepibili immediatamente all’occhio umano, e al riconoscimento dei processi morfodinamici e ambientali responsabili della sopravvivenza o della degradazione di trame del passato. L’adozione del metodo regressivo nella lettura del paesaggio contemporaneo ha consentito di intercettare forme di continuità e permanenza nel tempo e identificare, così, fenomeni di lunga durata. Il riconoscimento di ecofatti e artefatti attraverso la relazione dialogica tra le mappe storiche e gli altri documenti cartografici fa luce sulle dinamiche di trasformazione del paesaggio [Tosco, 2007]; l’approccio archeomorfologico, supportato da analisi geomorfologiche e di remote sensing, compara informazioni storiche e ambientali favorendo la comprensione degli elementi di degradazione, la ricostruzione del palinsesto e la determinazione della cronologia relativa. Grazie alle analisi comparative di questi dati, è stata definita una mappa del potenziale archeologico e geomorfologico dell’intero territorio indagato, identificando continuità e discontinuità del paesaggio in relazione con i cambiamenti ambientali e facendo chiarezza sulle dinamiche di utilizzo nel corso del tempo [Terribile, De Vita, 2016, pp. 1-11; Santoriello, Rossi, 2016, pp. 1-11]. Evitando la definizione di una scala gerarchica, si tiene conto della variabilità delle forme del territorio e della potenziale qualità spaziale del dato, anche in relazione alle forme conservate del paesaggio, quali ad esempio le tracce di centuriazione, terrazzamenti, indicatori fitosociologici e colturali, ecc. È stato possibile pervenire all’identificazione di aspetti distintivi del paesaggio quali gli assetti agrari, i contesti sociali, le produzioni e le attività economiche nel corso del tempo. Inoltre, si è giunti a chiarire le dinamiche di popolamento e di sfruttamento che hanno interessato i paesaggi della via Appia e definire il tracciato della via consolare. Esso è stato identificato attraverso il riconoscimento di alcuni tratti sia in forma fossile sia come sopravvivenza nella viabilità ordinaria. L’individuazione di siti particolari identificati con le stationes menzionate dalle fonti [Tab. Peut. (Pars. VII - Segm. VI)], ad Calorem (al X miglio dalla città) e Nuceriola (o Nucriola, al IV miglio)], è stata possibile, per il primo, sulla base di un’anomala quantità di materiali nei pressi di Ponte Rotto, in un settore prossimo alla riva sinistra del fiume Calore, nel secondo in località Masseria Grasso/Centofontane, grazie a indagini infrasito fondate sull’integrazione di dati storici, cartografici e da survey. In questa zona, interessata anche da rinvenimenti attestanti aree di sepolture e a destinazione votiva già dalla fine del IV sec. a.C., due saggi di verifica hanno messo in luce un percorso stradale con un’ampiezza complessiva pari a 5.6 m (circa 19 pedes) per un’estensione indagata di 14 m. I livelli di frequentazione più antichi datano il periodo iniziale di vita dell’infrastruttura tra la fine del IV e il III sec. a.C., o più verosimilmente in connessione con la fondazione della colonia latina di Beneventum nel 268 a.C. [Santoriello et Alii, 2015, pp. 439-444]. Una continuità d’uso del tracciato viario si evince dalla successione stratigrafica di livelli di terreno che testimoniano ripetuti interventi di manutenzione almeno fino ad età imperiale e tardoantica, quando continua a vivere come uno degli assi centuriali dell’impianto catastale. La strada antica così individuata ha un orientamento di N 42°E, concorde, in questo comparto territoriale, con le divisioni agrarie dell’impianto prima della colonia latina (16x25 actus) e di quella triumvirale-augustea (20x20 actus) poi, riconosciute attraverso la conservazione di allineamenti, tracce iso-orientate e forme fossili ad esse riconducibili [Santoriello, 2014, pp. 257-265] ((Figg. 2, 3). Con saggi di verifica, a nord-ovest della strada, è stata rinvenuta un’area produttiva, articolata per ambienti e zone di lavorazione di cui si conservano almeno due fornaci (Fig.4). È degno di nota, tra l’abbondante materiale ceramico recuperato, il numero proporzionalmente elevato di frammenti di ceramica a pareti sottili, a volte pertinenti a individui ricostruibili per intero o con difetti di cottura e scarti di lavorazione: sembra verosimile l’ipotesi della presenza di un’attività produttiva di questa tipologia ceramica tra l’età augusteo-tiberiana e la metà del I secolo d. C. Questo dato, insieme al passaggio della viabilità primaria e all’ampio areale di materiali evidenziato dalle indagini di superficie, induce a riflettere sull’importanza della statio di Nuceriola all’interno del territorio beneventano, dimostrando l’elevato livello gerarchico che tale sito occupa quale punto nodale nella strutturazione territoriale a partire almeno dal IV sec. a.C. Se, da un lato, i risultati sembrano confermare ipotesi coerenti e correlabili con gli obiettivi primari di indagine rivolti allo studio dell’organizzazione della viabilità e della campagna, dall’altro, una specifica attenzione, in coerenza con i presupposti e la complessiva filosofia del progetto, è stata dedicata alle strategie di Marketing e Comunicazione. Il progetto si propone di analizzare, a partire da una ricerca scientifica pura di base, l’applicabilità degli orientamenti e delle indicazioni contenuti nella Convenzione di Faro condensabili nell’assunto che: “… the conservation of cultural heritage and its sustainable use have human development and quality of life astheir goal”[i]. Per dare valore sociale alla ricerca sul patrimonio archeologico in quanto tassello strutturante per la costruzione di un’Eredità Culturale è essenziale rafforzare ed ampliare, con la comunicazione delle attività e dei risultati, la presenza e il coinvolgimento non solo di una platea specializzata, ma anche, e soprattutto, dei non addetti ai lavori, mediante l’utilizzo di un linguaggio efficace, in grado di rendere accessibile la complessità del dato scientifico e delle sintesi prodotte. L’intento principale è condividere conoscenze e esperienze per offrire, attraverso una presentazione a tutto campo del percorso della ricerca, una visione contestuale delle risorse territoriali, ambientali ed archeologiche, in cui i diversi elementi caratterizzanti l‘identità storico-culturale dei luoghi risultino contestualmente esaltati (l’arte, il patrimonio ambientale, la memoria, la storia, i culti, le peculiarità enogastronomiche, etc.) [Manacorda, 2010, pp. 131-141; Manacorda, Montella, 2014, pp. 75-77]. La componente culturale diviene un fattore sempre più determinante nella programmazione della conoscenza e dell’esplorazione di un determinato territorio e, di conseguenza, aumenta l’importanza di caratterizzare la qualità di un contesto (territoriale, culturale, economico, turistico, etc.), la cui crescita sarà tanto più sostenibile e costante, quanto maggiore sarà la capacità di combinare armonicamente i più diversi fattori di attrattiva e condivisione. Ancient Landscapes Project: per una strategia a supporto del territorio L’approccio globale della ricerca ha arricchito la conoscenza del territorio beneventano in molteplici direzioni, fino a valorizzare il rapporto tra ambiente e comunità e la promozione delle essenze culturali quali risorse funzionali allo sviluppo e all’autoconservazione. Significativa, tra le varie iniziative, è stata la produzione di un vino con etichetta “dedicata”, il “Ponterotto. Aglianico dell’Appia”, risultato di un efficace connubio tra ricerca scientifica ed imprese locali, i cui proventi, in forme percentuali, andranno a finanziare le future attività di ricerca (Fig. 5)[ii]. Il progetto e il suo marchio, che rappresenta le rovine di un ponte quale elemento materiale forte dell’Eredità Culturale condiviso tra più comunità, contribuiscono alla rinascita dell’antico borgo di Apice, abbandonato a seguito degli eventi sismici del secolo scorso, che attraverso politiche tese a favorire l’imprenditoria giovanile, vede il ripopolarsi di attività ricettive, eno-gastronomiche e di riuso e restauro degli edifici storici quali centri polifunzionali per esposizioni, meeting, conferenze. In questo scenario, la produzione del “Ponterotto. Aglianico dell’Appia”, basata sulla selezione di vitigni autoctoni del territorio, si colloca quale esito dei risultati della ricerca: le vocazioni storiche dei luoghi contestualizzano e certificano la valenza di Indicazione di Origine Storica del prodotto. Questo è solo il primo passo di un’esperienza che, attraverso il coinvolgimento delle realtà imprenditoriali, punta a valorizzare una filiera agro-alimentare che affonda le sue radici nel passato e del passato mantiene i metodi e i sistemi di produzione. Nella stessa direzione, volta a un rilancio culturale, economico e sociale di contesti territoriali dotati di un patrimonio ricco di potenzialità, si colloca il Protocollo di Intesa firmato nel giugno scorso, e ratificato nell’aprile 2017, tra la Rete dei Comuni dell’Appia dei territori beneventani e avellinesi e associazioni di professionisti (Fig. 6); ad esso si aggiunge la convenzione con l’UNPLI Campania, il solido rapporto di collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Caserta e Benevento (in particolare l’Ufficio Scavi di Benevento) e il supporto di Federculture. La scelta da perseguire è quella di una tutela che vada al di là della sola conservazione, risultando evidente che i veri pubblici fruitori del paesaggio sono le persone che lo abitano. La partecipazione delle comunità al processo di individuazione dei valori culturali avviene tramite il riconoscimento del patrimonio in quanto risorsa di sviluppo sostenibile. La definizione di “Eredità Culturale”, che ingloba beni materiali e immateriali, porta a considerare anche i paesaggi come pienamente appartenenti a questa dimensione, a prescindere dalla loro più o meno recente “storicità”. Tale visione necessita però di una base fondamentale: la conoscenza ampia e varia di ciò che si deve rispettare, tutelare e valorizzare. Il binomio conoscenza - tutela acquista ancor più significato nel momento in cui si è ormai consapevoli che vasti territori, un tempo vivi e produttivi, sono attualmente abbandonati, condannati ad un degrado insito nella marginalizzazione [Barca, Casavola, Lucatelli, 2014]. Contesti come quello beneventano si presentano con forme ecologiche e sociali differenziate, con settori tuttora attivi nella loro continuità d’uso ma minacciati da dinamiche decostruttive che aggrediscono il territorio. Le nuove tecnologie, l’approccio interdisciplinare, lo sviluppo delle ICT e della filosofia open dei dati potrebbe arrecare un contributo alla creazione di reti integrate che permettano una gestione totale e su più piani del territorio. Il giusto approccio d’indagine e le corrette strategie di comunicazione concorrono ad aiutare sia i progettisti e gli enti locali sia gli abitanti a recepire i contesti, a considerarli un segno della loro resistenza; fanno sì che si possa operare un “ritorno al territorio”: una “conversione ecologica dei modelli socio territoriali” costruita dal basso tramite i rapporti cognitivi, culturali e produttivi fra cittadinanza attiva e patrimonio territoriale, le relazioni solidali e non gerarchiche fra abitanti produttori e società locali [Brogiolo, 2014, pp. 335-336]. [1]La Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, nota come Convenzione di Faro, è stata siglata nel 2005 (art. 1c) da numerosi paesi europei. L’Italia l’ha firmata nel 2013 e non ancora ratificata (!). Per i riferimenti specifici si veda: Council of Europe Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society http://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680083746. [1] Il vino è stato prodotto in collaborazione con “Genti delle alture”, start-up che si pone come obiettivo di preservare ed esaltare le origini e gli antichi sapori del Sannio beneventano e dell’Irpinia e di valorizzare le eccellenze enogastronomiche tipiche del territorio. Riferimenti Bibliografici BARCA, CASAVOLA, LUCATELLI 2104 – F. Barca, P. Casavola, S. Lucatelli (a cura di), “Strategia nazionale per le aree interne: definizione, obiettivi, strumenti e governance”, in Materiali Uval, 31, 2014. BROGIOLO 2014 – G.P. Brogiolo, “Comunicare l’archeologia in un’economia sostenibile”, in PCA European Journal of Post ClassicalArchaeologies, 2014, pp. 335-336. MANACORDA 2010- D. Manacorda, “Archeologia tra ricerca, tutela e valorizzazione”, in Il Capitale Culturale. Studies on the value of Cultural Heritage, vol. 1, Macerata 2010, pp. 131-141. MANACORDA, MONTELLA 2014 - D. Manacorda, M. Montella, “Per una riforma radicale del sistema di tutela e valorizzazione”, in G. VOLPE (a cura di), Patrimoni culturali e paesaggi di Puglia e d'Italia tra conservazione e innovazione, Atti delle Giornate di Studio (Foggia, 30 settembre e 22 novembre 2013), Bari 2014, pp. 75-85. SANTORIELLO 2014 – A. Santoriello, “Paesaggi agrari della colonia di Beneventum”, in C. Lambert, F. Pastore (a cura di), Miti e popoli del Mediterraneo antico. Scritti in onore di Gabriella d’Henry, Salerno 2014, pp. 257-265. SANTORIELLO 2015 – A. Santoriello, “Dinamiche di trasformazione territoriale e assetti agrari: Benevento, Paestum, Pontecagnano”, in F. Longo, A. Santoriello, A. Serritella, L. Tomay, “Continuità e trasformazioni attraverso l’analisi di due aree campione: il territorio beneventano e il golfo di Salerno”, in Atti Taranto 2012, Atti del LII Convegno di Studi sulla Magna Grecia, (Taranto, 27-30 settembre 2012), 2015, pp. 249-333. SANTORIELLO, ROSSI 2016- A. Santoriello, A. Rossi, “Un progetto di ricerca tra topografia antica e archeologia dei paesaggi: l’Appia antica nel territorio di Beneventum”, in LAC 2014 proceedings, 3rd International LandscapeArchaeology Conference (Rome, 17-20 September), [S.l.], p. 11, oct. 2016. <http://lac2014proceedings.nl/article/view/77/53>. SANTORIELLO, ROSSI, ROSSI 2016- A. Santoriello, A. Rossi, P. Rossi, “SIUrBe 2.0: il Sistema Informativo del patrimonio archeologico urbano di Benevento tra open data e open source”, in F. Stanco, G. Gallo (a cura di), Free, libre and open source software e open format nei processi di ricerca archeologica: VIII Edizione Catania 2013, pp. 150-160. TERRIBILE, DE VITA 2016- A. Terribile, C. B. De Vita, “The Landscapes of the Ancient Appia Project: Formation and DegenerationProcesses in LandscapesStratification of the Benevento Area”, in LAC 2014 proceedings, 3rd International LandscapeArchaeology Conference (Rome, 17-20 September), [S.l.], p. 11, oct. 2016. Availableat: <http://lac2014proceedings.nl/article/view/38>. SERENI 1972- E. Sereni, storia del Paesaggio agrario italiano, I ed. Universale Laterza, Bari 1972. TOSCO 2007 - C. Tosco,Il paesaggio come storia, Bologna 2007. VOLPE 2014 - G. Volpe, “Archeologia, paesaggio e società al tempo della crisi: tra conservazione e innovazione”, in M. C. Parello, M. S. Rizzo (a cura di), Archeologia pubblica al tempo della crisi, Atti delle giornate gregoriane, VII edizione (29-30 novembre 2013), Bari 2014, pp. 183-191.

I commenti sono chiusi.

|

Archivio

Gennaio 2023

Categorie

Tutti

Scarica qui i numeri completi della Rivista

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Tutti i diritti sono riservati © Kinetès-Arte. Cultura. Ricerca. Impresa. 2016 |

|

Feed RSS

Feed RSS