di Stefano de Nichilo 1. “Et lux fiat” La luce è, per l’artista, un elemento essenziale nella progettazione di un’opera d’arte. Il linguaggio della luce è mezzo di contatto visivo ed espressivo. La luce è mistero quando illumina il nostro mondo interiore: rischiarando il buio dialoga con i nostri dubbi e le nostre paure.[1] Filippo Cacace racconta: “è vivo il ricordo di un giorno in cui Ferroni stava dipingendo un nudo femminile quando d’improvviso, rivolgendosi a lui, chiese: Che dici? La lunghezza della coscia è esatta? In quel momento mi intimidì moltissimo, però, a distanza di anni ho capito che era una persona umile che non ostentava le sue grandi capacità. Come, presumo, tutti i più grandi artisti”. Questa meditazione ci fa pensare come l’interesse di tutti gli artisti sia ricercare la luce, rendendo durevole ed eterna l’arte e sfidando la mutevolezza della storia. La luce, per esistere, ha bisogno dell’ombra, è il confronto tra questi due elementi a rendere interessanti i moti dell’animo umano, le tonalità della luce usate dall’artista sono la spia della sua poetica. Il dualismo tra l’ombra e la luce esiste perché esistono le contrapposizioni, l’armonia è ciò che, vivendo al centro tra i due elementi, ricerca l’equilibrio. L’ombra rappresenta la profondità interiore, la sua intensità scandisce la profondità dell’animo, la luce emerge dall’ombra per incontrare il mondo esterno e dialogare con esso. Luce e ombra nella pittura sono illusione che non vuole togliere il significato della ragione. Nella scultura i due elementi diventano esperienza tattile concreta, dove sarà la luce esterna a rendere concreta la forma. In architettura la luce è rappresentata dai pieni che sono la sua piena espressione (le colonne), mentre l’ombra è caratterizzata dal vuoto (interno dell’arco). L’arte è rilevatrice dei nostri stati d’animo. Nella storia dell’arte gli artisti hanno interpretato la luce e l’ombra in relazione al loro stato d’animo.[2] Per Michelangelo la luce e l’ombra si esprimono con la materia che diventa animo e spirito che s’infondono con il divino; i non finiti di Michelangelo diventano infiniti nella ricerca di Dio. Nel rinascimento l’artista è un microcosmo e la luce diventa lo strumento per rappresentare l’immensità di Dio. Nelle opere di Caravaggio si percepisce un contrasto violento tra luce e ombra. Questo contrasto esprime la forte tensione che caratterizza l’animo dell’artista in cerca di una risposta per placare i suoi tormenti.[3] La luce diventa protagonista in uno scenario chiaroscurale enigmatico e inquietante, pregno di mistero, dove lo stesso artista si rappresenta nelle varie sfaccettature della sua personalità.[4] Nella pittura impressionista la luce è diffusa, si sposa con l’ombra, le rappresentazioni non sono d’interni oscuri, ma d’esterni assolati per rendere la contrapposizione del dualismo luce-ombra più mite. Fino all’impressionismo la natura ha sempre manifestato lo splendore divino attraverso la luce, che sposa l’equilibrio dell’uomo con la natura. Dal post-impressionismo con le avanguardie storiche la luce perde il suo riferimento iniziale, la ricerca artistica diventa sempre più eterogenea fino a diventare un’affannosa e isterica ricerca della novità.[5] Il divino rappresenta la sua massima espressione nell’uomo: l’artista contemporaneo non rappresenta l’uomo perché non riesce a cogliere l’elemento divino; è l’uomo che vive al centro sostituendosi a Dio. In alcune espressioni dell’arte contemporanea l’artista ha dimenticato il significato della luce e del divino. L’individualità estrema ha portato alla chiusura determinando la proliferazione di tante verità, stabilendo che tutti sono artisti e quindi nessuno lo è. La responsabilità storica, in questo momento di crisi culturale, deve portare tutti gli artisti a un sincero confronto che illumini e dia una rinnovata speranza per un nuovo percorso artistico. In questo contesto la luce nell’arte è il faro che traccia la rotta sicura alla conquista della bellezza.[6] 2. La bottega nella storia della ragioneria In un passato apparentemente lontano, l’attività dell’artista nelle grandi città rinascimentali era destinata, secondo una consuetudine medievale, soprattutto ai figli di chi già esercitava la professione o a individui che provenivano da famiglie non particolarmente agiate essendo, in questo caso, le spese da affrontare per l’apprendistato inferiori a quelle di altri maestri.[7] Per diventare pittori era dunque necessario essere accettati, in giovane età, in una bottega: un grande edificio-laboratorio nel quale il maestro, oltre a svolgere il proprio mestiere, poteva stabilire la propria dimora. Nella bottega, situata generalmente al piano della strada e comunicante con questa, potevano essere esposti alla vista dei passanti i prodotti in vendita. La bottega rappresentava una vera e propria impresa. Non esistendo una rigida distinzione e classificazione di mansioni, si produceva qualsiasi genere di manufatto: dalla pala d’altare al reliquario, dalla scultura pubblica al cassone nuziale, dal cartone per il ricamo a quello per la vetrata, in una sorta di eclettismo produttivo che ancora risentiva della considerazione artigianale riservata agli artisti nel Medioevo. Questo fino al tardo rinascimento quando l’attività dell’artista diverrà un’attività intellettuale, con una svolta le cui conseguenze durano ancor oggi nell’arbitraria suddivisione tra arti maggiori e arti minori.[8] In bottega l’allievo non apprendeva solamente l’arte come mestiere, ma riceveva una vera e propria formazione culturale. Spesso dunque il discepolo affiancava l’apprendimento in bottega con la frequentazione della scuola dell’abaco, un ordine di studi solitamente riservato ai figli dei commercianti in quanto, oltre a leggere e a scrivere, s’imparava soprattutto a far di conto. Una scuola di avviamento al lavoro, distinta dall’elitaria formazione universitaria frequentata in esclusiva dai letterati umanisti.[9] Appartenente a una categoria di cittadini istruiti, che sapessero quindi leggere, scrivere e far di conto, in un panorama come quello del Rinascimento italiano che vedeva gran parte della popolazione analfabeta, suggerisce già l’appartenenza degli artisti a una ristretta categoria di cittadini e spiega anche la rivendicazione dei pittori nel chiedere, e quindi ottenere, di appartenere a una delle sette Arti Maggiori, corporazioni sorte nel medioevo con lo scopo di organizzare le attività economiche cittadine, dal commercio alla finanza, dall’industria manifatturiera all’artigianato. L’utilizzo delle terre e dei pigmenti con cui erano preparati i composti coloranti da stendere sulle tavole accumunava gli artisti con i medici dell’epoca che curavano i malati con erbe officinali, essenze vegetali e polveri minerali; entrambe le categorie, inoltre, si rifornivano dei materiali necessari dalle botteghe degli speziali. Questi furono i presupposti grazie ai quali gli artisti poterono iscriversi all’Arte dei Medici e degli Speziali, pur mantenendo sempre un ruolo subalterno nel confronto di questi ultimi che rimasero i loro fornitori di materie prime. A distanza di secoli, dopo il tramonto delle Avanguardie, sembrava quasi che l’arte stessa fosse caduta in una sorta di dispersione spirituale, che fosse arrivata, per dirla con Hegel, al suo tramonto, nel senso della perdita di riferimenti precisi. In questo senso, non c’è cosa più innovativa che il ritorno alla bottega come luogo di sperimentazione e di pratica della creatività e, a maggior ragione, la sua presenza nelle nostre città dimostra quanto fervore e sensibilità artistica brulichi tra le sue vie.[10] Questo è il caso di dirlo: “non c’è cosa più originale che ritornare al passato”. Ciò non significa riprendere un manierismo alla buona, ma rivedere le tecniche più antiche dei vecchi maestri, come quella della grisaglia, per esprimersi attraverso un linguaggio fresco e attuale. Sotto questo aspetto la Bottega non è una semplice scuola di pittura, ma una vera e propria impostazione di pensiero che vuole superare le avanguardie come evoluzione naturale di un percorso storico e ritornare a un realismo puro e allo stesso tempo diverso. La luce, da questo punto di vista, in tutte le sue declinazioni, diventa l’elemento primario di questo realismo, perché costituisce la prima matrice, nel senso proprio dell’etimologia latina di mater, madre della formazione dei colori. Le opere prodotte dagli artisti della presente rassegna sono caratterizzate da un linguaggio di grande forza segnica e coloristica, intese a illustrare soggetti della vita quotidiana o della natura. Possono essere estatiche contemplazioni di paesaggi naturali dove è possibile ascoltare il suono del silenzio e il ritmo inesausto del mare, o squarci di vita famigliare a eternare l’incanto di un presente in contrapposizione alla legge del tempo di eternare le cose e gli istanti di vita, il tentativo disperato di fermare lo scorrere inquieto del tempo per sublimarlo in un atto di grazia che può essere presente solo in un’anima sensibile orientata alla cultura della bellezza. 3. La scuola di Riccardo Tommasi Ferroni: secondo il Maestro Filippo Cacace Riccardo Tommasi Ferroni, nacque in una famiglia di artisti: il padre, Leone Tommasi, studiò scultura dapprima a Roma e poi all'Accademia di Belle Arti di Brera a Milano, così come scultore era suo fratello, Marcello Tommasi. A Viareggio, Riccardo si formò al liceo classico, dove si diplomò iscrivendosi poi alla facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Firenze frequentando allo stesso tempo l'Accademia di Belle Arti. Successivamente si trasferì a Roma. Al 1965 risale l'opera “Gli indemoniati di Gerasa”, a cui seguono “Interno (1971)”, “Allegoria romana e Venere, Marte e Amore (1972)”, “Ripresa televisiva (1973)”, “Ratto d'Europa (1975)”, “Concilio degli Dei (1977)” e “L'Accademia degli Smarriti (1979)”. Negli anni Sessanta e Ottanta espose in diverse città italiane e straniere. Nel 1965 partecipò alla IX Mostra Quadriennale di Roma e alla IV Biennale d'Arte Contemporanea di Parigi. Oltre all'esperienza di Parigi (dove sarebbe tornato in altre cinque occasioni), nel 1982 Tommasi Ferroni venne ammesso all'Accademia Nazionale di San Luca. In quello stesso anno, alla Biennale di Venezia fu coinvolto in un famoso diverbio con Jean Clair e Antoni Tàpies.[11] Negli anni Ottanta realizzò “Un bacio ancora(1980)”, “Cena in Emmaus (1982)”, “Abramo e Isacco (1983)”, “Incredulità di San Tommaso (1983)”, “Grande battaglia romana (1984)”, “Una partita a scacchi (1986)”, “Per la vittoria di Lepanto (1988)” e “Desinare al Gianicolo (1989)”.[12] Il pittore ritornò nella nativa Versilia a metà degli anni Ottanta. Là realizzò “Apollo e Dafne (1990-91)”, “Marsia e Apollo (1992)”, “San Giorgio e il drago (1995)”, “Mercoledì delle ceneri (1995)” e “Non son Geni mentiti (1996)”.[13] Col passare degli anni la critica sviluppò interesse per le sue opere.[14] Un curioso episodio lo vide involontario protagonista nel 1998: un suo disegno giovanile eseguito su carta del XVI secolo, “Cavallo impennato con cavaliere nudo”, venne scambiato da Carlo Pedretti per uno studio in preparazione della Battaglia d'Anghiari, opera di Leonardo Da Vinci di cui rimangono solo gli studi preparatori. Citando Tommasi Ferroni: “Non permettetevi di dire che io disegno come Leonardo! Quello che hanno attribuito al grande maestro era soltanto un mio schizzo giovanile”. Racconta Tomassi Ferroni: “quel cavallo era lo studio per un quadro che ora ho in salotto”. “Ne persi le tracce. Che sorpresa ritrovarlo nel museo di Camaiore”. Riccardo Tommasi Ferroni era sorpreso e insieme divertito. Ad attribuire il disegno a Leonardo è stato Carlo Pedretti, il più grande esperto mondiale di studi vinciani, ex-direttore dell’Armand Hammer Center for Leonardo Studies dell’Università della California, a Los Angeles. Nel catalogo della mostra di cui era curatore lo presenta come “Cavallo impennato con cavaliere nudo”, di Leonardo da Vinci, con intervento di allievo Cesare da Sesto, 1503. Sempre Tommasi Ferroni: “Sono lusingato, soprattutto perché è stato Pedretti a ritenermi Leonardo, anche se devo dire che per me è un complimento, ma fino a un certo punto: quello è un disegno tipico, io ho sempre disegnato così fin da ragazzo. C’è del sentimento dentro, un’emozione mia. Non capisco come abbia fatto a vederci Leonardo. Secondo me, somiglia più a Pontormo…”. “Eppure sono molte le coincidenze che hanno tratto in inganno Pedretti, e non solo lui, ma uno stuolo di critici.” Lo stesso Pedretti incredulo afferma: “Tornava tutto, lo stile, la carta originale del Cinquecento, pietra sanguigna per disegnare, i ritocchi con inchiostro. A segnalarmi il disegno il fu il professore Carlo Verde, io lo portai a Windsor, dove lo confrontai con quelli in possesso della regina Elisabetta d’Inghilterra”. Di conseguenza l’opera d’arte fini in contenzioso in custodia nei caveau di Bankitalia”. 4. Filippo Cacace nella storia d’arte contemporanea Filippo Cacace è nato a Bari nel 1959. Segue per vari anni la bottega romana di Via Riar del pittore Tommasi Ferroni e ne resta notevolmente influenzato, sia nella tecnica che nei contenuti. Rientrato a Bari apre uno studio che diventa quasi subito Bottega, disponibile a ospitare chiunque voglia apprendere le tecniche antiche. Nel 1994 inizia un percorso che lo vede presente in varie manifestazioni artistiche di carattere nazionale: EXPOARTE Bari 1996 – 98; ARTE FIERA Padova 1994 – 95 – 96– 97; VICENZA ARTE Vicenza 1996 – 97; ARTE FIERA Bologna 1997; BIDART Bergamo 1996; ANCONA ARTE Ancona 1997- 98. Partecipa, inoltre, a varie collettive e personali in importanti gallerie nazionali. Autore di innumerevoli affreschi, dei quali il più rappresentativo (160m) è visibile presso la Chiesa Mater Dei del Baricentro di Casamassima (Bari). Gode dell’apprezzamento unanime della critica. Nell’inverno 1997/98 ha ottenuto uno stage per il corso Regionale di restauro a tema riguardante le tecniche pittoriche antiche. Filippo Cacace ha curato con continuità la sua formazione artistica, studiando la pittura dei Maestri del ‘500 e del ‘600 come Caravaggio e Rubens. Ha visitato i maggiori musei al mondo alla ricerca dei segreti dell’antica pittura. Cacace vive e lavora nella sua amata Puglia e a tutt’oggi continua la sua opera d’insegnamento in varie botteghe dove i suoi principali collaboratori sono i suoi famigliari noti come lui alla critica d’arte.[15] Le opere di Filippo Cacace appaiono subito convincenti e intriganti: il soggetto famigliare, le forme invitanti, il contenuto riconoscibile lo rendono gradevoli a prima vista. L’incanto piacevole e rilassante dura qualche attimo, perché ci si rende conto, smarriti, che la visione, a un indagine più attenta, non è così chiara e distinta come appare al primo sguardo: il soggetto da famigliare e quotidiano diviene inconsueto; la nota ironica, il giudizio etico, la battuta scherzosa, ne stravolgono l’andamento e il significato; l’immagine da meridiana si fa notturna, le ombre, che fanno inquieta la scena, diventano le grandi conduttrici del gioco, nascondono e svelano le figure. È una pittura che, con la sua tecnica raffinata, si presenta come al limite dell’anacronismo, della pittura senza tempo, e con i suoi molteplici significati vuole ancorarsi al tempo reale, fino alla polemica della cronaca quotidiana nel tentativo di riportare le sue immagini a un livello più alto, tanto formalmente emblematico, da staccarsi dalla storicità, da uno spazio tempo e da un ambiente definiti e riconoscibili.[16] “La tela fantastica”. Misure 60 x 80. Grisaglia su tela. Anno 2001. Senza gesti clamorosi, ma con pazienza tenace, Filippo Cacace porta avanti la sua lotta da anni, nel suo studio, che è l’oramai perduta bottega dell’artista e sulle impalcature dei suoi cantieri di lavoro, in tutto simili a quelli degli antichi pittori e dei vecchi artigiani. Filippo Cacace, per fare pittura, non è andato né al Liceo artistico né all’Accademia di Belle Arti, che pure ha frequentato con entusiasmo e passione presto delusi, ma si è iscritto idealmente e tecnicamente alla scuola dei maestri antichi. Ha cominciato con il più antico dei metodi, quello della copia, per imparare i segreti e le finezze del mestiere: il disegno, la composizione, il colore, la celata e sapiente armonia che fa di un quadro un’opera capace di resistere al colpo d’occhio e all’analisi minuziosa, riconoscibile nello stile autoriale e rifinita nei dettagli in cui si nasconde la mano dell’artista e il dito di Dio. La destrezza acquisita nella copia dei maestri antichi e moderni è una conquista tecnica e intellettuale. Il dialogo coi grandi del passato, verificato non solo attraverso i libri, ma con l’esercizio di stile, è stato il viatico per l’emancipazione dall’accademia della contemporaneità.[17] Caravaggio, Rubens, Giaquinto, Raffaello, Michelangelo, Leonardo sono pittori amati da Filippo Cacace e degli amatori d’arte, che in questi anni ne hanno comprate le copie. Questa condivisa passione per la copia dà una collocazione ben precisa a Filippo Cacace. Un artista che può portare avanti la sua ricerca, grazie a un mercato e a un pubblico di provincia, colto, attento, e ricco di antico buon gusto. La cena di Emmaus di Caravaggio, Il ratto delle Leucippidi di Rubens, Il trionfo di San Giuseppe di Giaquinto, La lezione di anatomia del dottor Tulp di Rembrandt sono dei momenti di un dialogo tra maestro e discepolo, di un confronto simile alla lotta, durata una notte intera nella grotta, di Giacobbe con un angelo bellissimo e inafferrabile, che soltanto all’alba si rivela in tutto il suo splendore soprannaturale. Sono le idee che come copista lo hanno inseguito e ossessionato: le ombre e le luci di Caravaggio, i colori caldi e i colori freddi di Rubens, i mezzi toni di Giaquinto, la messa in scena di Rembrandt, che chiude in un cerchio magico di gesti e di luci, un universo di personalità fissate per sempre nella loro espressione. Come confermato dalle tecniche d’effetto: il triangolo leonardesco e i complessi equilibri compositivi. È in questo ambito che Filippo Cacace porta avanti le sue ricerche più ambiziose. Nel suo cammino incontra un maestro contemporaneo che lo sprona e gli dà fiducia; Filippo Cacace lo studia a suo modo come ha fatto con i maestri antichi, e copia Riccardo Tommasi Ferroni in un’opera che vuole essere omaggio al maestro tanto più grande quanto più diretto ed esplicito. Attenzione però alla partita tra Filippo Cacace e i maestri della storia dell’arte e il pubblico: in questa partita gioca anche la sua esistenza d’artista e non solo quella. Nella copia nasconde la mano e le sue passioni, nelle opere originali al contrario nasconde le impressioni desunte dalle fonti. Da Riccardo Tommasi Ferroni, dalla Accademia degli smarriti, ha preso l’ispirazione di fondo. L’incontro liberatorio con la pittura di Riccardo Tommasi Ferroni, una pittura antica con significati drammatici, tragici non consolatori, dà l’avvio a Filippo Cacace. Al di là del primo livello di letteratura della solita immagine dell’atelier dell’artista viene fuori il racconto morale, dopo i rifiuti dell’opulenza, balza alla ribalta l’altra storia né sacra, né civile, ma emblematica dello smarrimento dei valori, dell’essere e della rappresentazione nella condizione dell’artista e nella vita dell’uomo. Tra le sue opere più famose “l’Imperatore pazzo” la vis polemica contro la corruzione dei potenti diviene prevalente nella deformazione espressiva delle figure prese dalla cronaca dei nostri anni. I colori squillanti fanno emergere, come un pallone gonfiato, il protagonista dei sogni e delle menzogne fra le materie delle illusioni perdute.[18] Più serena la decorazione murale realizzata in una casa privata del centro antico di Martina Franca, le quattro stagioni sono un tema tradizionale e rassicurante della pittura d’interni di fine Ottocento e Filippo Cacace riprende i colori tenui di una visione idilliaca in cui si ribadisce il contrappunto di qualche nota realistica. Una pittura dal segno forte che si impone per la ricchezza dei suoi valori estetici e simbolici e che vuol parlare all’uomo d’oggi con un linguaggio attuale, ma carico di una densa storicità. 5. Conclusioni Viviamo in un bellissimo Paese ricco di tradizioni artistiche caratterizzato da una diffusione ancora molto rilevante di botteghe d’arte di elevatissimo pregio. In essere ancora oggi operano, con scrupolosa professionalità e inesauribile passione, abilissimi maestri che nella continuità di una tradizione sempre viva resistono gloriosamente all’inevitabile avanzata della civiltà tecnologica. E nonostante la galoppante spinta in avanti del sapere scientifico, la frequenza di questi sacri spazi di cultura aumenta di anno in anno in modo sorprendente. Il fenomeno certamente si spiega con quell’inesauribile desiderio di fiaba e di bellezza che dai primi vagiti del mondo ha caratterizzato tutto il genere umano. La storia delle botteghe d’arte ha antichissime origini tanto che nel tempo queste magnifiche fucine culturali hanno registrato splendori e radiosità soprattutto nel Rinascimento. Botteghe come vivai fertilissimi, quindi, che hanno fecondato l’ascesa e il successo di artisti di eccellente bravura come Michelangelo, Leonardo, Raffaello e di tanti, tanti altri, non meno meritevoli. La ricerca del bello, l’approfondimento di tecniche pittoriche, lo studio dell’evoluzione di ispirazioni che hanno saputo trasformare in immagini il distillato di grandi pensieri, costituiscono il dettagliato programma di ogni bottega. Soprattutto oggi, le botteghe si pongono come validissima alternativa al preavviso, incessante, declino di valori e al conseguente decadimento delle idee. La bottega, allora, come luogo di aspettative di bellezza, crocevia di sogni e creatività, come piccolo universo dove lo scambio collettivo di sperimentazioni rigenera l’esperienza della tradizione e la brama vitale di conoscenza. --- 1. D. Hockney, Il segreto svelato – tecniche e capolavori dei maestri antichi, Electa, 2002. 2. G. Vasari, Le vite dei più eccellenti pittori, scultori ed architettori, Firenze 1568, in G. Milanesi, Le opere di Giorgio Vasari, Sansoni, Firenze 1981. 3. G. Marchesi N. Salvatore A. Spoldi (a cura di), Filosofia, tecnica e cucina delle Belle Arti, ed. Skira, Milano 2006. 4. L. De Domizio, Il Cappello di Feltro. Una vita raccontata, Edizioni Charta, Milano 1998. 5. A. Maltese, Le tecniche artistiche, ed. Mursia, Milano 1973. 6. R. Jones, N. Penny, Raffaello, ed. Jaca Book, Milano 1983. 7. M. Bona Castellotti, Percorso di storia dell’arte, Einaudi scuola, Torino 2004, vol. III. 8. v. catalogo della mostra Fondazione Cini, Venezia, G. Celant e M. Govan, a cura di, Mondrian e De Stijl, L’ideale moderno, Electa, Milano 1990. 9. Catalogo della mostra, Haags Gemeentemuseum / National Gallery, Washington / The Museum of Modern Art, New York, 1994-1995, Piet Mondrian 1872-1944, testi di Yve-Alain Bois, Joop Josten, Angelica Zander Rudenstine, Hans Janssen, Leonardo Arte, Milano 1994). 10. H. Holzmann, a cura di, Piet Mondrian (1975). Tutti gli scritti, prefazione di F. Menna, Feltrinelli, Milano 1975. 11. M. Marini, R. Tommasi Ferroni, Tommasi Ferroni, Grafis edizioni, 1984. 12. R. Tommasi Ferroni, G. Almansi, Riccardo Tommasi Ferroni: Il volo dell'ippogrifo: Tour Fromage, Aosta, 15 settembre - 31 dicembre 1989, Fabbri 1989. 13. M. Marini, R. Tommasi Ferroni, 1984, cit. 14. R. Tommasi Ferroni R., Bad Frankenhausen: Panorama Museum, 2002. 15. Sangiorgio investimenti d’arte srl, Angeli dello zodiaco. Dodici incisioni acquerellate a mano di Filippo Cacace. 16. Sangiorgio investimenti d’arte srl, Grappoli di colore, le tecniche pittoriche di Filippo Cacace. 17. A. Chastel - E Minervino, L’opera completa di Seurat, Milano 1972. 18. In arte per l’arte, Filippo Cacace maestro d’arte e degli artisti.

Comments are closed.

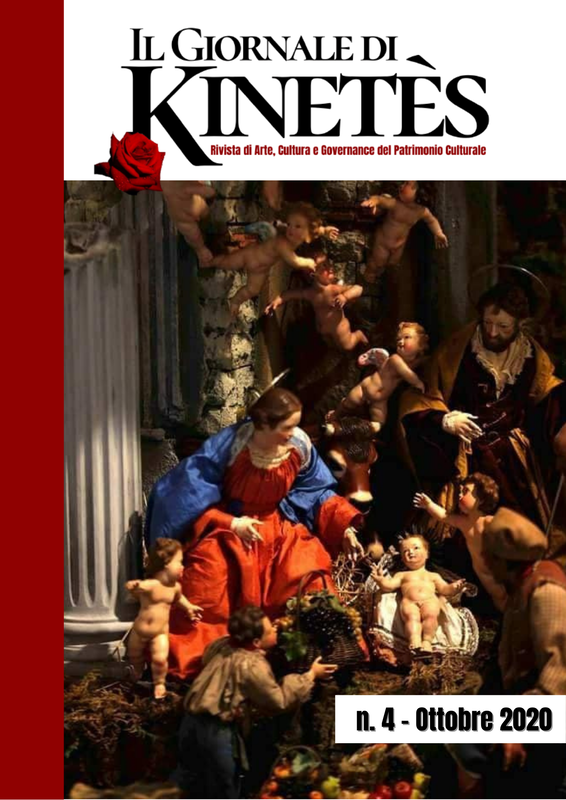

|

Archivio

Gennaio 2023

Categorie

Tutti

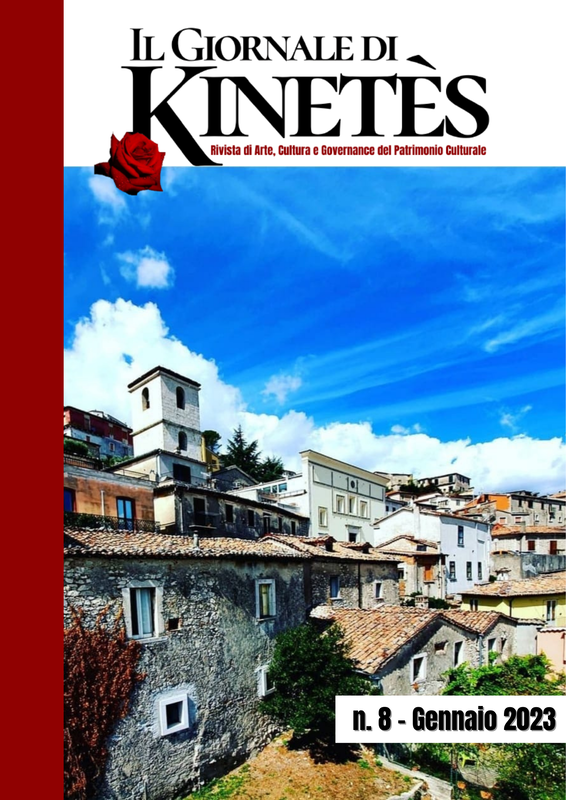

Scarica qui i numeri completi della Rivista

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

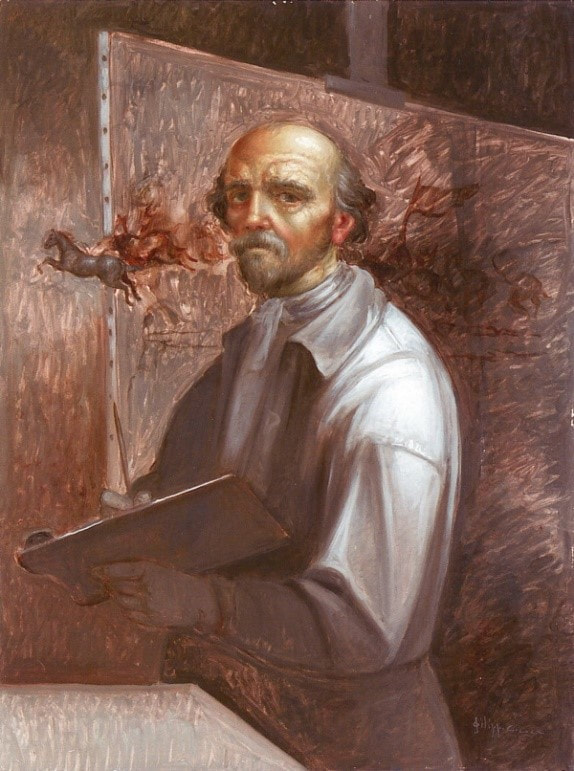

|

Tutti i diritti sono riservati © Kinetès-Arte. Cultura. Ricerca. Impresa. 2016 |

|

Feed RSS

Feed RSS