HERIWARD: UN APPROCCIO OLISTICO E SISTEMICO ALLA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI30/10/2017

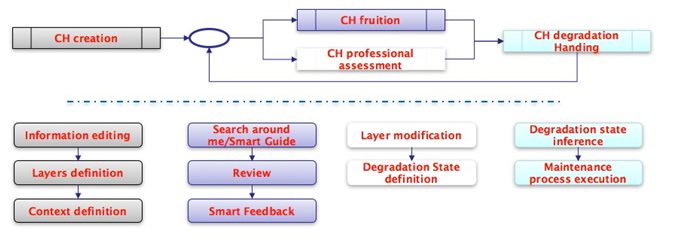

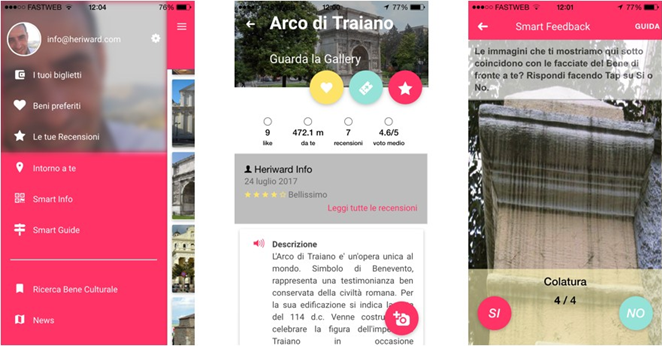

di Giuseppe Di Santo ed Eugenio Zimeo INTRODUZIONE L’Italia possiede il più grande patrimonio culturale ed artistico al mondo. La vastità e complessità di tale patrimonio richiede un’attenta e continua valutazione dei processi di degrado cui è soggetto al fine di evitare l’insorgere di danni significativi, spesso scoperti quando è ormai troppo tardi per porvi rimedio. Il crollo della Casa dei Gladiatori a Pompei di qualche anno fa è un esempio di problema non risolto in anticipo che ha avuto un forte impatto mediatico, anche all’estero, suscitando forti polemiche a tutti i livelli istituzionali. La critica più ricorrente, e non solo in relazione al caso specifico, è legata al fatto che ad oggi la cura del nostro patrimonio è affidata quasi sempre ad interventi per lo più episodici e spesso realizzati in regime di emergenza, con conseguenti investimenti più onerosi rispetto a quelli necessari per l’attivazione di un’adeguata azione di tutela. In assenza di specifici strumenti di supporto alle decisioni che evidenzino ed anticipino le azioni da intraprendere per fronteggiare situazioni di degrado, la tutela di tutto il patrimonio artistico culturale del nostro paese sarebbe impraticabile almeno per due motivi. In primo luogo, la scarsa disponibilità di risorse finanziarie, insufficienti per l’intero patrimonio culturale, peraltro diffuso in modo capillare sull’intero territorio nazionale, rischia di orientare i fondi solo verso quella parte di patrimonio ritenuta rilevante, trascurando i Beni meno noti o di interesse di una comunità ristretta di studiosi. In secondo luogo, perché nella maggior parte dei casi le manutenzioni ordinarie periodiche potrebbero non essere necessarie in quanto il degrado, inteso come alterazione dei materiali costituenti, non necessariamente si manifesta ad intervalli regolari. I fattori che scatenano i processi di degrado sono molteplici, imprevedibili, e notevolmente differenti tra loro. Per i beni collocati all’aperto, generalmente gli agenti inquinanti, le calamità naturali quali piogge, alluvioni, terremoti, così come gli atti vandalici, rappresentano i fattori più ricorrenti che determinano, in talune circostanze, danni permanenti e non più ripristinabili. Anche se posti in ambienti interni, come le strutture museali, i Beni sono comunque esposti a fattori di rischio derivanti sia da aspetti strutturali, come l’esposizione o l’impossibilità nell’impedire la penetrazione di inquinanti atmosferici che alterano la salubrità degli ambienti, e sia da aspetti funzionali, come l’inefficienza o addirittura l’assenza di impianti di climatizzazione necessari a ricreare il microclima ideale per le opere. HeriwarD (http://www.heriward.com), acronimo di Heritage ward, è una piattaforma hardware/software per la tutela, la conservazione, la valorizzazione e la fruizione dei Beni Culturali secondo una visione sistemica che pone i Beni Culturali al centro di un ecosistema e ne migliora la fruizione con il supporto di tecnologie ICT. HeriwarD nasce dalle attività di ricerca e sviluppo condotte dal CeRICT scrl in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria dell’Università del Sannio e svolte in seno ad un progetto di ricerca finanziato dal MIUR (PON03PE_00098). Un aspetto rilevante di HeriwarD è la modellazione di un Bene culturale come asset digitale[1] complesso al fine di poterne assicurare la consultazione da diversi punti di vista e per diversi stakeholder. Un Bene culturale può essere consultato (a) dai cittadini e dai turisti, interessati al significato storico-artistico e ad itinerari turistici, (b) dagli enti di tutela interessati all’analisi e verifica del degrado e delle operazioni tese al ripristino, (c) dagli enti pubblici territoriali per analizzare l’interesse, la popolarità e la percezione dello stato di fruibilità dei beni di propria competenza, (d) dagli esperti di manutenzione interessati alla storia degli interventi di manutenzione e restauro ed ai fenomeni di degrado in relazione ai potenziali fattori di rischio, infine (e) dagli studiosi di storia dell’arte e di letteratura interessati a contenuti specialistici solitamente disponibili solo presso strutture museali o bibliotecarie. HeriwarD pertanto prevede: (a) una dettagliata caratterizzazione dei Beni culturali e del loro contesto ambientale; (b) l’impiego di sensori, sia dispiegati negli ambienti in cui sono collocati i Beni Culturali da monitorare, sia veicolati dagli smartphone personali dei turisti/cittadini attraverso un’app che abilita all’acquisizione, sia automatica (es. localizzazione, misurazione dei tempi di permanenza in prossimità dei Beni, ecc.) sia supportata dagli utenti (tagging[2], query and answer feedback[3], ecc), di dati utili al monitoraggio; (c) un’articolata infrastruttura in Cloud che abilita la raccolta di dati provenienti dai sensori fissi e mobili e la loro elaborazione; (d) un portale Web che consente la catalogazione dei beni come asset digitali in lingue differenti e la loro georeferenziazione per successive ricerche (implicite o esplicite) su mappe, la creazione e la gestione di processi di manutenzione da associare ai Beni in relazione alle caratteristiche degli stessi, la definizione di assessment[4] sullo stato dei Beni osservati, la visualizzazione dei parametri fisici e chimici monitorati; (e) un’app per smartphone utile per localizzare i Beni culturali di interesse in un’area geografica intorno all’utente, per guidare (con l’ausilio di mappe) il turista verso le destinazioni di interesse, per la consultazione manuale o automatica (guidata dal contesto durante la visita) dei contenuti digitali associati ai Beni, per il rilascio di feedback tramite tagging collaborativo o questionari guidati dalle specificità dei beni visitati, per la guida dei turisti attraverso percorsi tematici. Heriward e il ciclo di vita di un bene culturale In accordo ad una visione sistemica che vede il Bene culturale al centro dell’ecosistema, HeriwarD opera con l’obiettivo di gestire il ciclo di vita di ciascun Bene culturale censito . La prima attività (CH creation) ha lo scopo di ottenere una dettagliata caratterizzazione di un Bene culturale (asset digitale) e del suo contesto ambientale. Sono elementi di interesse in questa fase, la descrizione generale del bene e il contenuto storico-artistico, la georeferenziazione, la strutturazione in parti, la caratterizzazione in termini di materiali costituenti, la definizione di aree di interesse (contestov) da osservare con l’ausilio di sensori, l’identificazione digitale e la localizzazione delle parti. L’attività di redazione di un asset digitale può essere svolta da diversi stakeholder (ufficio tecnico di un ente pubblico, ente di tutela, studioso del Bene culturale, ecc.) con competenze specifiche rispetto ai diversi punti di vista che l’asset digitale si prefigge di fornire. Una volta definito, un asset digitale è associato stabilmente al Bene fisico ed è fruibile dai diversi stakeholder (CH fruition). Qualsiasi persona (es. un turista), può, tramite interrogazioni basate su parametri di contesto (posizione, interessi, percorso turistico, ecc.), ricercare le informazioni associate ad un Bene culturale e fornire feedback sul suo stato. La fruizione dei contenuti digitali associati al Bene è realizzata tramite un’app per dispositivi iOS ed Android. Questa, utilizzando i sensori disponibili nel dispositivo ed il profilo dell’utente, ricerca i Beni culturali intorno alla sua posizione ed offre supporto per raggiungerli (search around me). Inoltre, l’utente può sfruttare informazioni di contesto addizionali, fornite ad esempio da iBeacon[1] installati in prossimità dei Beni o anche in strutture museali, e ricevere automaticamente (smart guide), le informazioni inerenti l’area o il Bene che sta visitando mentre cammina. Durante la visita, l’utente partecipa attivamente fornendo dati alla piattaforma. In particolare ogni utente può fornire implicitamente informazioni relative alla sua posizione, alla permanenza in prossimità di un Bene, o rilasciare esplicitamente feedback (review) attraverso tagging collaborativo o mediante questionari interattivi proposti dalla piattaforma sulla base dei materiali costituenti il bene (smart feedback). Tecnici esperti possono effettuare verifiche periodiche (CH professional assessment) o essere allertati quando queste si rendono necessarie, e fornire, attraverso il portale (vedi Figura 3), report dettagliati sullo stato di degrado/alterazione in atto sul Bene (Degradation state definition). Nella redazione di report, è possibile allegare documenti e rilievi fotografici, evidenziare ed annotare le aree del Bene danneggiate (layer modification). I valori dei parametri chimico-fisici monitorati dai sensori dispiegati nella fase di creazione dell’asset digitale sono usati a supporto delle decisioni dell’esperto e memorizzati per successive elaborazioni. Sulla base dei dati forniti, il sistema è in grado di elaborare statistiche sui luoghi più visitati, sulla permanenza degli utenti presso i vari siti e, dove possibile, sui giudizi degli utenti, etc; informazioni che possono essere sfruttate, ad esempio dalle amministrazioni, per avviare misure atte a valorizzare il patrimonio. Allo stesso modo, tutti i dati raccolti sono analizzati dalla piattaforma che individua situazioni di allarme in relazione a possibili condizioni di degrado (degradation state inference) e suggerisce specifici processi di manutenzione, utili a ripristinare lo stato di fruizione del Bene culturale interessato. Gli amministratori/responsabili del bene da ripristinare possono utilizzare il portale per la gestione dell’intero processo di manutenzione partendo dalla gestione dei progetti (preliminari, esecutivi, etc.) e definizione del budget, per poi passare alla individuazione e scelta di una o più imprese esecutrici, fino ad arrivare alla gestione e verifica dei lavori (Maintenance process execution). Figura 3: esempi di editing delle informazioni caratterizzanti il Bene e il suo stato di conservazione Nel processo di manutenzione sono coinvolti tutti i soggetti interessati (tecnici, proprietari, soprintendenze, imprese, restauratori, etc.) che, attraverso il portale di HeriwarD, collaborano alle attività di ripristino del bene. Per superare le barriere all’ingresso legate all’utilizzo di sistemi di gestione di workflow, HeriwarD supporta l’implementazione di un pattern per l’esecuzione adattiva di workflow in modo che si tenga conto di situazioni di contesto non definite all’atto della pianificazione iniziale delle attività. In questo modo, la piattaforma riesce ad adattare i processi a cambiamenti di varia natura (es. legislativi, burocratici, eventi imprevisti come il ritrovamento di reperti a seguito di uno scavo) e fornire strategie alternative per proseguire i lavori relativi al processo di manutenzione[2]. Conclusioni Per proteggere il nostro patrimonio artistico e culturale è importante non solo che tutto l’ambiente circostante sia sotto controllo e non diventi una silenziosa minaccia per il bene stesso o le persone che lo vivono, ma che si creino i presupposti sistemici per far sì che l’ecosfera circostante, fatta di tutte le componenti produttive, amministrative, ambientali, culturali e di consumo presenti sul territorio, partecipi essa stessa alla conservazione del Bene da valorizzare. HeriwarD può ambire a tale scopo e funzionare da elemento aggregante ed integrante di tutti gli attori che possono e vogliono contribuire alla salvaguardia del patrimonio Culturale. Le prime sperimentazioni di HeriwarD sono state realizzate nella città di Benevento presso il Museo del Sannio e il complesso di S. Ilario dove sono stati collocati diversi dispositivi iBeacon e nodi sensore (vedi Figura 4), usati rispettivamente per localizzare i turisti in relazione ai Beni visitati e per monitorare l’ambiente in prossimità dei Beni (temperatura, luminosità, umidità, qualità dell’aria, ecc.). Ulteriori sperimentazioni sono state avviate in altre città italiane. NOTE [1] Un asset digitale, o digital asset, è qualsiasi contenuto digitale (documenti digitali, fogli di calcolo, filmati video, file audio, foto, etc.) che rappresenta una entità, materiale o immateriale, del mondo reale. [2] Tagging è l'attribuzione di una o più parole chiave, dette tag, che caratterizzano un particolare argomento ad entità digitali. [3] Ci riferiamo a valutazioni (feedback) fornite rispondendo a semplici questionari proposti automaticamente all’utente sulla base del contesto. [4] Con il termine assessment ci riferiamo a valutazioni derivanti da verifiche tecniche e funzionali di un Bene Culturale svolte da uno o più esperti di dominio. informazioni derivanti da parametri chimico/fisici ottenuti attraverso il dispiegamento di sensori sui Beni, su parti di essi e/o nelle loro prossimità [5] Un iBeacon è un piccolo dispositivo Bluetooth Low Energy che trasmette un identificativo unico che può essere letto da uno smartphone o ad un altro dispositivo che supporti Bluetooth 4.x. [6] Per processo di manutenzione si intende l’insieme di attività (redazione di progetti, valutazioni del budget, individuazione delle imprese o dei professionisti necessari a svolgere un determinato compito, attività pratiche di manutenzione/restauro, etc.), strutturate in workflow, che devono essere eseguite per manutenere/restaurare un Bene danneggiato. RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI • Giuseppe Di Santo, Eugenio Marotti, Eugenio Zimeo, “HeriwarD: a Holistic approach for handling Cultural Heritage”, 3rd Italian Conference on ICT for Smart Cities & Communities, Bari, Italy - September 27-29 2017. • Giuseppe Di Santo, Ester Giallonardo, Eugenio Zimeo, "Cidoc4Temotec: A flexible ontology for Cultural Heritage SMART Governance", 2rd Italian Conference on ICT for Smart Cities & Communities, Benevento, September 29-30, 2016. • Ester Giallonardo, Ciro Sorrentino, Eugenio Zimeo, “Querying a Complex Web-Based KB for Cultural Heritage Preservation”, IEEE ICKEA – International Conference on Knowledge Engineering and Applications, Imperial College, London, October 21-23, 2017. • Paolo Suppa, Eugenio Zimeo: A Context-Aware Mashup Recommender Based on Social Networks Data Mining and User Activities. IEEE SMARTCOMP 2016: 1-6, St. Louis, Missouri (USA), May 18-20, 2016. • Angelo Furno, Eugenio Zimeo: Context-aware Composition of Semantic Web Services. Springer, Mobile Networks and Applications: 235-248, 2014.

Comments are closed.

|

Archivio

Gennaio 2023

Categorie

Tutti

Scarica qui i numeri completi della Rivista

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Tutti i diritti sono riservati © Kinetès-Arte. Cultura. Ricerca. Impresa. 2016 |

|

Feed RSS

Feed RSS