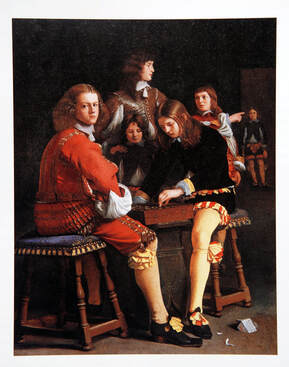

di Francesco Lofano Lo studio del collezionismo nella Roma del XVII secolo è, com’è noto, campo di articolate e vaste ricognizioni storiografiche. Eppure, curiosamente, tre figure significative per la formazione e la stessa genesi del fenomeno collezionistico sono rimaste sullo sfondo: il riferimento va al maggiordomo, al “maestro di casa”, al “guardaroba”. Chi sono costoro? Si tratta di membri assai significativi nella composizione della societas cortese: se il maggiordomo sovrintende le entrate del principe, rivestendo anche il ruolo di suo procuratore, il maestro di casa si occupa di controllare tutte le attività che si svolgono nel palazzo, di curare le relazioni sociali con personaggi di alto rango e, talora, egli può fornire piccole e medie somme di denaro per contingenti necessità. Il “guardaroba” occupa un ruolo solo apparentemente secondario: questi, infatti, cura e controlla i tessuti della casa, dagli arazzi alla biancheria. Tale incarico, in alcuni casi, tuttavia, suole determinare un altro compito, ovvero quello di compilare gli inventari dei palazzi nei quali i guardaroba finiscono per sviluppare singolari capacità di connoiseur: occuparsi dell’arazzeria significava, in senso più ampio, rivolgere il proprio interesse verso l’intero arredamento del palazzo comprensivo pertanto del mobilio e della quadreria. Finalmente ora un volume di Natalia Gozzano punta a far luce su questi tre membri delle corti secentesche, collocando gli stessi in relazione con le scelte e gli orientamenti nel campo delle arti figurative del signore. Il volume – Lo specchio della corte. Il maestro di casa. Gentiluomini al servizio del collezionismo a Roma nel Seicento, Campisano editore, 2015, pp. 299 – si compone di tre capitoli. Il primo costituisce un interessante excursus dedicato alla trattatistica relativa ai maestri di casa, che principia con il Dialogo del maestro di Casa di Cesare Evitascandalo, pubblicato a Roma nel 1606 e giunge sino al Perfetto maestro di casa di Francesco Liberati, edito nell’Urbe nel 1658. Gioverà porre in evidenza come la nascita di questa folta pamphlettistica dedicata a tali figure del milieu cortese si inscrive in quel vasto processo editoriale, caratteristico dell’età barocca, che risponde all’esigenza di conferire legittimazione ad una nuova pratica del potere che trova nell’etichetta di corte una delle sue manifestazioni più esemplari. Non ignorando alcune delle indicazioni fornite dall’importante intervento di Gigliola Fragnito[1], l’autrice aveva già percorso quest’aspetto della questione in un contributo apparso nel 2003[2], e, nel nuovo volume amplia il discorso, sottolineandone le implicazioni sociologiche: i trattati considerati costituiscono l’ordito storiografico necessario per conferire consistenza storica ai tre gentiluomini; attraverso l’esame di tale trattatistica si colgono finezze come pure precise delimitazioni di campo (“questa persona è quella che governa il tutto; lui affitta, loca, compra & in persona del suo principe fa ogni sorta d’instrumento” dichiara Evitascandalo a proposito della figura e dei ruoli del maggiordomo”). Se, come ha osservato Rosario Villari, “la società barocca è un corpo, un organismo sociale in cui ogni elemento non solo ha un posto ed una funzione ben determinati, ma è anche al suo interno strutturato e organizzato secondo gerarchie riconosciute e accettate”[3], l’analisi di questa singolarissima produzione letteraria ha il merito di restituire ai lettori la qualità del tessuto domestico - intricato e denso di ritualità - delle corti romane del secolo[4]. Nella seconda parte del volume, l’autrice riflette più precipuamente sul ruolo che i tre membri dell’ambiente di corte hanno ricoperto nella formazione delle collezioni di alcune delle maggiori famiglie aristocratiche della Roma del secolo decimosettimo. Il punto cruciale viene ben presto affrontato dalla studiosa: si tratta della questione riguardante le scelte artistiche del signore, ovvero il ruolo svolto in tali scelte dai gentiluomini nel fitto intreccio relativo alle strategie collezionistiche del principe. Naturalmente la casistica variegata non consente di formulare dichiarazioni perentorie o univoche (e la prudenza è una delle cifre più apprezzabili del lavoro), tuttavia l’idea che il rango aristocratico del maggiordomo potesse consentire a quest’ultimo di intervenire in relazione alle scelte del signore resta un’ipotesi più che suggestiva, ancorché tale influenza non sia facile da documentare in ragione del fatto che i principali documenti riguardanti tale relazione, ovvero i mandati di pagamento eseguiti dai maestri di casa e dagli altri dipendenti della corte, non possano essere considerati frutto della volontà di costoro, sebbene il maestro di casa resti, incontrovertibilmente, il mediatore tra signore ed artisti. D’altra parte, tuttavia, l’esempio del contratto stipulato da pittori e indoratori, convocati, nel 1631, per decorare il palazzo del Cardinal Borghese in cui è direttamente chiamato il maggiordomo (“piglieranno a fare le pitture […] secondo sarà ordinato da Sua Eminenza da monsignor maggiordomo”[5]) resta di indubbio interesse a sostegno dell’ipotesi cautamente avanzata dalla Gozzano, anzi, potrebbe altresì aggiungersi che in questo caso il maggiordomo possa talora identificarsi o, quanto meno, svolgere il ruolo di ‘consigliere iconografico’[6], figura intermedia tra artista e committente e compilatore o suggeritore dei programmi iconografici, in alcuni dei maggiori cantieri almeno dal Rinascimento in avanti. Se le informazioni contenute nei trattati hanno valore normativo, come sottolinea lecitamente la studiosa, e alle stesse fanno riscontro molti dei documenti emersi, utili a chiarire soprattutto la questione riguardante gli acquisti di opere d’arte, resta il problema del “gusto” di costoro. Quest’ultimo aspetto - in verità di carattere nodale - è al centro della terza e ultima parte del volume (che si conclude con una densa quanto utile Appendice documentaria). Qui vengono esaminati otto casi di guardaroba e maestri di casa, per i quali si presentano sei inventari, due dei quali inediti. L’esame delle fonti documentarie consente all’autrice di ritornare con maggiori possibilità esegetiche su figure note agli studi quali Girolamo Mercuri e Niccolò Simonelli, ma anche di tracciare un profilo storico di gentiluomini, fin qui sostanzialmente sconosciuti, come Niccolò Foresta e Giovan Giacomo Ramoino, maestri di casa rispettivamente dei principi Lorenzo Onofrio e Filippo II Colonna e del marchese Marcello Rondinini. Ne esce fuori una galleria di ritratti assai diversificata per possibilità economiche e scelte artistiche. La cautela, dai tratti neopositivistici che caratterizza il lavoro della studiosa, sconsiglia la stessa dal trattare gli otto casi attraverso un’analisi deliberatamente comparata della questione; d’altra parte i casi esaminati - ancorché possano assumere un valore paradigmatico - restano pur sempre ancora largamente insufficienti per tracciare un disegno completo dell’oltremodo complessa situazione della Roma secentesca. Nondimeno l’analisi in forma di profili autonomi non impedisce di comprendere, attraverso il confronto tra le otto figure esaminate, allignanti analogie e profonde difformità, all’interno di una intricata trama in cui affiorano rapporti personali con gli artisti, come attesta la vicenda del Simonelli, ma anche determinanti passioni verso gli “oggetti galanti” come testimonia il caso di Niccolò Foresta. Note [1] G. Fragnito, Buone maniere e professionalità nelle Corti romane del Cinque e Seicento, in A. Quondam e G. Patrizi (a cura di), Educare il corpo educare la parola nella trattatistica del Rinascimento, Roma 1998, pp. 77-110. [2] N. Gozzano, La pratica del collezionare: i trattati seicenteschi sui Maestri di Casa, in “Schifanoia”, 24/25, 2003(2004), pp. 275–285. Invero il contributo conteneva in nuce alcuni degli elementi fondamentali che scandiscono l’architettura del volume, oggetto di questa recensione. In particolare la possibilità di porre in relazione i trattati con l’esercizio del collezionismo nelle corti romane del secolo decimosettimo. [3] Introduzione, in R. Villari (a cura di), L’uomo barocco, Roma-Bari 2005⁴, p. XI. [4] Un utile studio dedicato al tema delle corti e all’apparato decorativo dei palazzi romani secenteschi è offerta in: S. Walker e F. Hammond (a cura di), Life and Arts in the Baroque Palaces of Rome: ambiente barocco, New Haven 1999; si veda inoltre F. Calcaterra, Corti e cortigiani nella Roma barocca, Roma 2016. Sulla corte e sulla “famiglia” del signore si veda anche C. Mozzarelli (a cura di), «Familia» del principe e famiglia aristocratica, Roma 1988. [5] Sul documento cfr. E. Fumagalli, Palazzo Borghese. Committenza e decorazione privata, Roma 1994, p. 98, nn. 105-106, richiamato in N. Gozzano, Lo specchio della corte, cit., p. 70. [6] Per l’analisi di questa figura rinvio a A. Pinelli, Postfazione a S. Settis, Artisti e committenti fra Quattro e Cinquecento, Torino 2010, in part. pp. 223-224.

Comments are closed.

|

Archivio

Gennaio 2023

Categorie

Tutti

Scarica qui i numeri completi della Rivista

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Tutti i diritti sono riservati © Kinetès-Arte. Cultura. Ricerca. Impresa. 2016 |

|

Feed RSS

Feed RSS